▲초딩들나란히 앉아서 게임을 즐기는 초딩들. ⓒ 박창우

재미도 없고, 감동도 없다. 어거스트 러쉬에는 약간의 재미와 적당한 감동이 녹아있고, 치즈러쉬(스타크래프트 게임에 나오는 용어)에는 보는 이를 짜릿하게 하는 전율이 있지만, 도대체가 초글링 러쉬에는 아무것도 없다. 짜증과 불편함뿐이다.

초글링이란 ‘초딩(초등학생을 낮춰 부르는 말)’과 ‘저글링(떼로 몰려 다니는 스타크래프트 게임 유닛 중 하나)’의 합성어로 방과 후 게임방으로 몰려드는 초등학생들을 일컫는 말이다. PC방 사장과 알바생을 귀찮고 피곤하게 한다는 의미로 ‘러쉬(rush)’라는 단어를 붙여 PC방 관련업계 종사자들 사이에서는 ‘초글링 러쉬’라 통한다.

잠깐 이야기를 돌리자면, 전역 후 선택한 나의 첫 아르바이트, PC방 근무시간은 오전 9시에서 오후 6시 반까지였다. 법정 근로시간인 1일 8시간을 무려 한 시간 반이나 초과했음에도 불구하고 한 달 알바비가 최저임금에도 못 미치는 상황에서 난 ‘이런 게 알바생의 설움이겠거니…’ 하고 자신을 달래곤 했다.

어쨌든 다시 초글링 러쉬로 돌아오면, 내 근무시간 중 가장 힘들었던 시간은 바로 오후 3~5시 사이다. 왜냐면 방과 후 게임방으로 몰려드는 초글링 러쉬가 이때부터 시작되기 때문이다. 오전부터 PC방을 찾아 죽치고 게임하는 사람은 드물기에(물론 이 시간에도 사람은 있다. 이 부분은 ‘훼인’편에서 자세히 다루기로 하고 일단 패스.) 보통 오후가 넘어서야 바빠진다. 하지만, 그 시작이 초글링이라니….

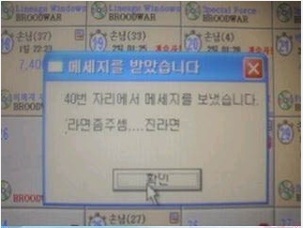

적게는 3~4명에서 많게는 열 댓 명이 한꺼번에 몰려와 ‘한시간’을 외치면 내 머릿속은 패닉상태에 빠져든다. 보통 게임을 하고 시간에 따라 계산이 되는 ‘후불제’와 달리 초딩들은 선불로 천원을 내기 때문에(한 시간이 지나면 분당 추가 금액이 발생한다.) 일일이 아이들이 가져갈 카드에 선불이라는 확인 작업을 거쳐야 한다. 해본 사람은 알겠지만 이거 은근히 번거롭다.

게다가 컴퓨터를 켜지고 않고 고장난 거 같다며 나를 찾는 아이들부터 친구와 싸우고 울면서 나보고 혼내달라는 아이, 또 새로운 게임을 깔아 달라며 도움을 요청하는 아이까지, 각양각색의 아이들이 나를 ‘콜’한다. 옆자리의 친구 컴퓨터보다 자신의 컴퓨터가 늦게 켜져 1분을 손해 봤다고 시간을 더 넣어달라며 투정이라도 부리는 날에는, 어휴~.

때로는 한 시간이 초과됐음에도 불구하고 게임에 빠져 있다가, 나중에 와서 용서(?)해 달라며 손을 ‘싹싹’ 비는 아이들을 보면 귀엽게 느껴지다가도 내가 다른 일을 하고 있는 사이 도망가는 아이들을 보면 괘씸하다는 생각도 든다.

▲라면주문단체로 몰려온 초딩들이 라면까지 주문하면 알바생은 두배로 바빠진다. ⓒ 박창우

특히! 아직 이십대 중반에 불과했던 나를 보며 큰 소리로 “아저씨~”하고 외치는 아이들을 보고 있노라면, 내 ‘주적’은 다름 아닌 ‘초딩’이라는 생각마저 들었다.(전역한지 얼마 되지 않은 터라 주적 개념이 머릿속에 자리 잡고 있었다.)

그렇게 한두 시간 게임을 즐기던 초등학교 저학년 아이들은 학원에 가야 한다며 자리를 비우고, 이후에는 초등학교 고학년 아이들이 그 자리를 대신했다.

그런 아이들을 보고 있노라면 내 초등학교 시절이 떠오르곤 했다. 학교가 끝나기 무섭게 집에 달려가 가방을 던져놓고 학교 운동장에 모여 해가 지도록 친구들과 축구를 했던 시절. ‘올인’전략과 ‘물량공세’를 통해 온 동네 구슬과 딱지를 싹쓸이 하던 그 시절은 불과 15년 밖에 지나지 않은 시간이거만 꽤나 멀게만 느껴졌다.

한편, 많아봐야 열석에서 스무 석 안팎을 차지하던 초딩들이 대규모 러쉬를 감행하는 때가 있으니 바로 운동회와 소풍이다. 평소보다 넉넉히 받은 용돈을 아이들은 친구들과 사이좋게 게임방에 와서 시간과 돈을 쓰고 간다. 그럴 때면 나는 더욱 바빠진다. 평소에는 한 시간만 하고 가던 아이들이 두 세 시간은 기본, 라면까지 주문하기 때문이다.

그렇게 초딩들과 게임방에서 함께 한 지 몇 개월이 지나자 꽤 친하게 인사를 주고받는 아이들도 생겨났다. 물론 아저씨(걔네들의 입장에서)의 강압에 못 이겨 나를 ‘형’이라고 불렀던 몇몇 순진한 아이들에 한해서다. 그 아이들에게는 서비스로 10분, 20분 추가시간을 넣어주기도 했다.(알바생의 권력이랄까?)

한번은 그래도 가장 친하다고 생각한 아이에게(나에게 형이란 말을 제일 살갑게 해준 아이에게) 물어보았다.

“너네는 왜 학교 끝나면 바로 게임방으로 와? 친구들이랑 축구 같은 거 안 해? 놀게 그렇게 없어?

“겜방이 젤로 재밌잖아요~. 학교 형이나 동생들도 다 일로 오고. 학교에서도 다 게임얘기밖에 안 해요. 또 집에서는 엄마가 못하게 하거든요.”

놀이문화야 뭐, 세월이 흘렀으니 변할 수도 있겠지만, 문제는 이제 갓 10살 남짓한 아이들이 ‘FPS(일인칭 슈팅게임, 이른바 총싸움 게임)’ 종류의 게임을 즐기며 스스럼없이 욕설을 내뱉는다는 데에 있었다.(그러고 보면 난 참 문제의식을 잘 느끼는 성격 같다.)

당시 내가 일했던 게임방을 찾았던 아이들의 게임 선호도 1위는 ‘서툰어택’이라 불리는 총싸움 게임이었다. 칼로 찌르면 피가 튀고, 총으로 머리를 맞히면 ‘헤드 샷’이라는 사운드가 울리는 꽤나 폭력적이고 잔인한 게임이다. 원칙상으로는 15세 가능 게임이지만 다들 부모 님 아이디와 형 아이디로 즐기는 모습이었다.

▲FPS게임게임방에서 초딩들이 즐기는 1인칭 슈팅게임. ⓒ 박창우

“찔러~찔러~ 죽여! 죽여! 아싸~ 죽였다~”

환하게 웃으며 ‘죽이라’는 말을 연신 내뱉는 아이들을 보면 게임과 현실을 구분하지 못해 사고를 저지르는 언론 속 ‘게임중독자’가 결코 먼 얘기가 아님을 실감했다. 그래도 알바가 끝나 집으로 향하는 나를 길가에서 마주치면 “아저씨, 어디가세요? 게임방은요?”하고 묻는 아이들이기에 큰 걱정은 하지 않았지만….

어쨌든, 컴퓨터 속에서 총칼을 휘두르는 아이들에게는 사실 조금 더 다양한 놀이문화가 필요했던 것은 아닐까? 아직도 이 땅에서 ‘초글링 러쉬’에 괴로워하고 있을 PC방 알바생들을 위해서라도 우리 아이들이 마음껏 뛰어놀고 친구들과 어울릴 수 있는 시간과 장소를 제공하자.

그러고 보니, 그때 그 초딩은 나에게 이런 말도 했던 거 같다.

“학원가는 시간이 다 달라서 함께 놀기도 힘들어요.”

|