안부, 소식, 용무 따위를 적어 보내는 글. 국어사전을 찾아보니 이렇다. 편지를 이르는 말이다. 과연 그것뿐일까? 아니다. 최소한 내게는. 편지는 고작 안부나 소식, 용무 따위만 적어 보내는 글이 아니다. 편지는 추억이다. 편지 속에는 지나간 날에 대한 아련함이 빛바랜 사진처럼 숨어 있다.

"객지생활 고달프지? 그래도 참고 견뎌야 한다"

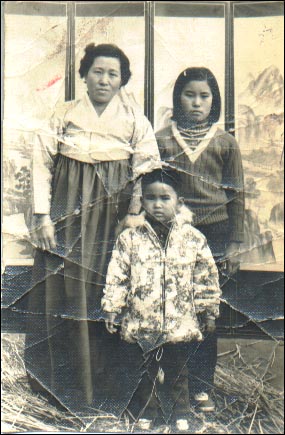

▲어머니와 누나 그리고 나(다섯살 때 쯤) ⓒ 이민선

어머니는 평생 편지를 썼다. 편지를 쓰며 품안을 떠난 자식에 대한 그리움을 삭혔다. 어머니는 충청도 '깡촌' 에서는 제법 유식한 편이었다. 글을 읽고 쓸 줄 아는 것만으로도 당시 아줌마들 사이에서는 '지식인' 이었다. 글자는 고사하고 젓가락질도 할 줄 모르는 여성들이 많았던 시절 이야기다.

희미한 등잔 불 아래서 어머니는 틈만 나면 서울에 있는 큰 딸에게 편지를 썼다. 내게는 큰 누나다. 아직 전기도 들어오지 않던 시절, 70년대 중반쯤 이야기다. 내용은 주로 "객지 생활이 얼마나 고달프니! 어려워도 참고 견뎌야 한다. 귀찮더라도 밥은 꼭 챙겨 먹어라" 였다. 당시 내 나이는 7살쯤이었다.

큰누나는 '첫 딸은 살림밑천' 이라는 말에 충실했다. 어머니는 어린 나이에 집 떠나 고생하는 큰 딸에 대한 미안함과 그리움을 편지에 담아서 보냈던 것이다.

큰 누나 다음에 집을 떠난 것은 큰 누나와 두 살 터울인 큰 형이다. 어머니는 큰 형에게도 틈만 나면 편지를 썼다. 역시 "밥 굶지 말고 지내라"는 내용이었다.

큰 형과 두 살 터울, 나와는 9살 터울인 작은 누나에게도 어머니는 편지를 썼다. "위장병이 또 도지면 큰일이니 끼니 때마다 밥 챙겨 먹으라" 는 내용이었다. 당시 작은 누나는 위장이 약해서 무척 고생했다.

편지를 검열한다고 생각한 어머니

난 중학교를 마치고 읍내에 있는 고등학교 기숙사에 가면서 집을 떠났다. 어머니는 내게도 편지를 썼다. "사감 선생님 말 잘 듣고 공부 열심히 하라"는 내용이었다. 어머니는 사감 선생님이 편지를 검열한다고 생각했다. 이 때문에 속 깊은 얘기는 쓰지 않았다.

한 달에 한번 집에 가면 어머니는 밥상머리에 앉아 이것저것 꼬치꼬치 캐 물었다. 사감 선생님이나 선배들이 혹시 벌을 주거나 때리지 않느냐고? 반찬은 입에 맞느냐고? 집 생각나지 않느냐고?

언젠가 난 어머니에게 그렇게 궁금하면 왜 편지에 그런 내용을 쓰지 않았느냐고 물었다. 어머니는 사감 선생님이나 선배들이 편지를 검열할까봐 쓰지 못했다고 대답했다. 혹시 당신이 쓴 편지 때문에 막내아들이 피해를 당할까봐 정작 궁금한 것은 묻지 못한 것이다.

군대생활 할 때도 어머니는 내게 많은 편지를 썼다. 편지 말미에는 항상 "용감한 군인이 되라" 고 썼다. 왜 그랬는지는 묻지 않아도 알 수 있었다. 당연히 편지를 검열한다고 생각한 것이다. 어머니는 편지에 애국적인 글을 써야 막내아들이 군대에서 귀여움을 받을 수 있다고 생각한 것이다.

부치지 못할 편지를 쓰면서 보낸 사춘기

어머니 덕에 일찍이 글을 깨우쳤다. 어머니가 쓴 편지, 누나와 형들이 보낸 답장을 읽으면서 초등학교에 입학하기 전에 글을 깨우쳤다. 요즘에는 초등학교 입학하기 전에 대부분 글을 깨우치지만 당시에는 초등학교에 입학해서 글자를 배우기 시작했다. 이 때문에 아이들 대부분 초등학교 2학년은 돼야 글을 읽고 쓸 줄 알았다.

고등학교 때 어머니 편지에 답장을 쓰면서 편지에 맛을 들였다. 일제시대 때 배운 한글이라 맞춤법은 많이 달랐지만 지금 생각해 봐도 상당히 탁월한 문장력이었다. 난 어머니 편지에 답장을 쓰면서 기른 문장력을 '연애편지' 쓰는 데 십분 활용했다.

수줍음을 많이 타는 성격 탓에 여학생들 앞에서는 말 한마디 제대로 못 했지만 글로 마음을 표현하는 것에는 자신 있었다. 하지만 실제 마음에 드는 여학생에게 보낸 편지는 손가락에 꼽을 정도밖에 되지 않는다. 밤새 편지를 쓴 다음 아침에 읽어보고 얼굴만 빨개졌다. 결국 부치지 못할 편지만 실컷 쓰면서 사춘기 시절을 보낸 것이다.

그대가 보내준 편지, 힘든 시절 무사히 견딜 수 있었음에 감사

▲편지 ⓒ 송현숙

군대 생활을 할 때는 편지 쓰는 것이 거의 유일한 즐거움이었다. 많은 편지를 썼다. 어머니 편지글에 꼬박꼬박 답장했고 위문편지 쓰는 여고생들에게도 하나도 빼 먹지 않고 답장을 했다.

1년 넘게 편지를 주고받던 여고생이 있었다. 바로 위 고참(선임병) 여동생 친구였다. 주로 고민 상담을 해줬다. 외모에 대한 고민, 인간관계에서 필연적으로 발생하는 스트레스에 대한 고민 등.

한번은 그 여고생에게 사진을 보내 달라고 부탁한 적이 있었다. 하지만 그 여학생은 너무 뚱뚱해서 보여 주고 싶지 않다며 끝내 부탁을 거절했다.

내 또래 여대생과도 편지를 주고받았다. 나보다 나이가 한 살 정도 적었던 것으로 기억된다. 당시 신세대답게 존칭을 빼고 친구처럼 편지를 썼다. 마치 소꿉친구에게 편지를 쓰는 것처럼. 그 여대생과는 상병 때까지 편지를 주고받았다. 그 여대생이 학교를 졸업하고 취직을 할 즈음 편지가 끊겼다. 직장에 적응하느라 짬이 나지 않아서 답장하기가 힘들다는 답장이 마지막이었다.

제대 할 때는 그동안 편지를 주고받던 모든 사람들에게 일일이 감사 편지를 썼다. 고민 상담을 해 주던 여고생, 친구처럼 지내던 여대생, 위문편지를 써 준 초·중학생들에게까지. '그대가 보내준 편지가 있어서 힘든 시절 무사히 견딜 수 있었음에 감사한다'는 내용이었다.

어머니가 물려준 위대한 유산 '편지'

난 마흔이 넘은 지금도 여전히 많은 편지를 쓴다. 사춘기 때보다, 군대 생활 할 때보다 더 많은 편지를 쓴다. 하지만 지금 쓰는 편지는 예전과 많이 다르다. 내 편지를 되도록 많은 사람들이 받아보기를 바라며 쓴다.

어머니가 준 유산은 어느덧 밥벌이 수단이 됐다. 글 쓰지 않고 다른 방법으로 먹고 살려고 오랜 시간 노력 했지만 쉽지 않았다. 글을 쓰면 필연적으로 따라오는 가난이 싫어서 한 때 글을 멀리 했었다.

하지만 난 결국 몇 년 전부터 신문 기사를 써서 먹고 사는 처지가 됐다. 모든 글은 편지다. 신문 기사, 수필, 시, 소설 등 결국 모두 누구에겐가 보내는 편지다. 누군가 읽어 주기를 바라면서 쓰는. 그래서 난 신문 기사도 편지와 별로 다르지 않다고 생각한다.

그래서 힘드냐고? 아니다. 경제적으로 넉넉하지는 않지만 마음은 편하다. 좋아하는 일을 하면서 밥 굶지 않고 산다는 것에 만족한다. 처자식에게는 좀 미안하지만. 그래서 난 오늘도 어머니가 물려준 위대한 유산에 감사한다.

팔순이 넘은 어머니는 요즘 내가 쓴 글을 읽으며 소일한다. 내가 쓴 기사를 꼼꼼히 읽어보는 즐거움이 꽤 쏠쏠하다고 간혹 말씀하신다. 가끔 전화도 주신다. '그거 진짜 사실이냐?' 고.

어머니는 고향집에서 아버지와 함께 농사를 지으신다. 자동차로 1시간 정도면 갈 수 있는 그리 멀지 않은 거리다. 그런데도 어버이 날이 끼어 있는 5월이 오면 늘 어머니가 그립다. 등잔불 아래서 편지를 쓰며 집 떠난 자식에 대한 그리움을 삭히던 어머니가 보고 싶다.

덧붙이는 글 | 안양뉴스 유포터뉴스에도 송고했습니다.