대한민국과 민족에 '충성을 다할 것을 맹세'해 온 국민으로서 외국인이나 타 국가의 얼굴색이 다른 이들을 배타시하는 것은 어쩌면 당연한 일인지 모른다. 전쟁과 같은 극한의 상황이라면 더할 수도 있는 일일 것이다.

이념에 따른 타자를 평생을 같이 살아온 '이웃'임에도 고발하거나 직접 죽여야 했던 과거사가 있는 우리. 부모나 조부모 세대를 통해 전해들은 이야기만으로도 충분히 그 고통을 동감하는가?

'아우슈비츠'로 떠올리는 유태인 학살에 관한 이야기는 광기어린 파시즘과 민족주의가 어떤 결말을 가져오는지 우리에게 주는 교훈이다. 지금도 세계의 변방에서는 총성과 학살이 끊이지 않고 있다.

미국중심의 세계와 막후에서 막강한 세력을 자랑하는 유태인들에 의해 그네들의 이스라엘 지배를 합리화 하는데 이용되고 있다는 일부의 지적은 별도로 하고서라도 그 규모와 위악성이 오히려 널리 알려지지 않은 아프리카, 아시아 등지에서 전쟁과 식민지배 시대의 학살사건들을 가려버리지 않는가 경계도 해야한다.

수용소 생활과 가스실에 대한 묘사가 과거 유태인 학살에 대한 이미지의 전부이고 이는 대중매체와 미디어가 제 역할을 하지 못했다는 아쉬움도 컸다. 영화와 책이 대중적으로 전하지 못하는 부분의 전달을 시도하는 만화.

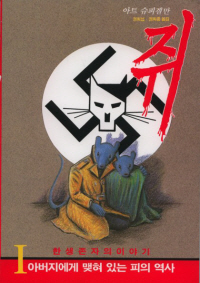

▲쥐- 1권 표지의인화된 쥐는 유태인, 고양이는 독일인으로 표현된다. ⓒ 아름드리 미디어

<쥐>는 작가의 아버지가 경험했던 전쟁과 수용소생활을 작가의 현실 속에서 그리는 '액자식 구조'로 되어 있다. 이는 주관적 가족사를 객관적인 시각으로 바꾸는 효과뿐 아니라 작가 자신이 가지고 있는 고뇌와 현실의 '지독한 인간'인 아버지가 그의 과거를 통해서 내면에 미친 영향을 생각하면 충분히 그럴 수도 있겠다는 이해를 돕는다.

당시의 유태인을 향한 광기의 근본을 따지는 것이야 어려운 일이라해도 히틀러의 정치기반이 '증오'로 이루어지고 이를 통해 600만의 인원이 죽어야 했다는 사실은 인류사의 커다란 비극임이 틀림없다.

이를 받아들이는 오늘의 독일은 당시의 미친 짓에 동의했다는 사실만가지고도 커다란 부끄러움과 용서받지 못할 죄책감을 안고 살아가고 있으며 이는 역사현장과 사료의 보존과 후세에 이어지는 끊임없는 교육으로 다시는 비슷한 일이나 생각이라도 가지지 않도록 하는 데에 최선을 다하는 것으로 보인다.

오래전 방영되었던 <여명의 눈동자>를 기억나게 한다. 오늘을 사는 우리는 여전히 과거에서 자유롭지 못하다. 일본의 제품과 자동차는 침이 마르게 칭찬을 하면서 결국 영토와 과거사의 문제에 대해서는 핏대를 세우며 으르렁 거린다. 그네와 다른 점은 그들의 대부분은 '무관심'하지만 우리의 대부분은 '오버'한다는 것이다.

대수롭지 않은 문제가 아니라 피해자이며 약자인 입장으로서 한국을 생각해도 잘 이해가 되지는 않는 부분이다. 예컨대 평상시 일본의 악감정을 드러내고 있는 일상어, '일본 놈들'은 자기위안의 내뱉음에 불과하며 상처 치유에 아무런 도움이 되지 않는다. 좀 더 세밀하고 이성적인 관찰과 내면을 들여다보는 노력, 그리고 과거사의 면밀한 분석이야 말로 후세로서 상처를 치유하고 미래를 위한 자기발전의 한걸음이 되지 않을까.

<쥐>는 그저 '아우슈비츠'만을 말하지 않는다. 그 엄정한 학살 속에서 용케도 살아남은 사람들의 상처가 현실을 살아가는데 어떤 영향을 끼쳤는지, 그리고 당시의 야만이 얼마만큼 지독했는지를 상세하게 그리고 있지는 않는다.

우화된 유대인, 독일인, 폴란드인의 등장은 어쩌면 어린이들이 좋아하는 동물캐릭터의 만화와 궤를 같이하는 것처럼 보이지만 오히려 <동물농장>이 그랬던 것처럼 가장 적절하고 효과적인 당시의 국가적 성향과 '민족주의'에 대한 이해력을 극대화한 것이다.

전쟁을 통해 몸에 익어버린 불안과 공포. 지극히 평화롭고 안락한 생활 속에서 나타나는 히스테릭한 감정과 행동을 보이는 아버지. 아들은 결국 아버지를 이해할 수 없다. 아버지의 구술과 자료를 바탕으로 그려지는 전쟁과 학살속의 '가족'과 '이웃'은 우리가 알고 있는 본래의 의미를 잃게 된다는 당시의 현실이 너무 생경하게 느껴진다.

덧붙이는 글 | 이기사는 본인 블로그에도 실렸습니다. 오마이뉴스는 직접 작성한 글에 한해 중복 게재를 허용하고 있습니다.

쥐(1,2) / 아트슈피겔만 글, 그림 / 아름드리 미디어/각 7500원