▲이중섭 거리이중섭거리 ⓒ 김강임

겨울비에 젖은 이중섭 거주지

섶섬이 훤히 내다보이는 이중섭로 29번지에 겨울비가 내렸다. 회색빛 겨울하늘에서 겨울비가 내리니 검은 돌담도 초가지붕도 비에 젖었다. 같이 걷던 올레 동행자가 우산을 펼쳤다. '가랑비에 옷이 젖는다'고, 정방폭포에서부터 비를 맞았더니 벌써 옷이 젖은 게다.

▲이중섭 거주지 주소이중섭 거주지 주소 ⓒ 김강임

▲이중섭 거주지이중섭 거주지 초가 ⓒ 김강임

▲초가이중섭 거주지 ⓒ 김강임

비 내리는 날 이중섭 거주지는 유배지 같았다. 마음이 착찹했다. 이중섭, 1951년 그가 서귀포 왔을 때 마음이 이러했을까. 썰렁한 마당 한 편에 항아리, 그 항아리의 소박함에 비하면 나그네를 위한 쉼터 정자는 임금님의 정자 같았다.

▲부엌 및 흙백사진부억으로 통하는 방, 방에는 이중섭의 흙백사진이 놓여 있다 ⓒ 김강임

흙백사진 속 예술가의 혼

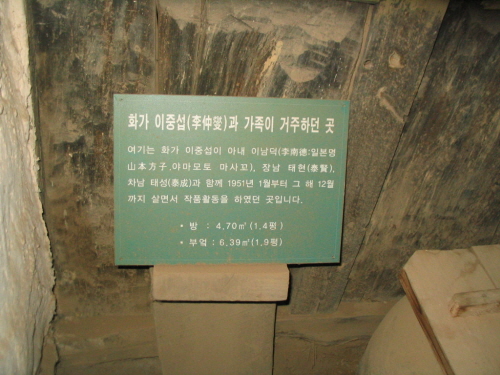

1951년 1월부터 12월까지 아내 이남덕과 장남 태현, 차남 태성과 함께 살았던 초가는 방이 1.43평, 부엌이 1.9평. 열린 부엌을 훔쳐보니 시커먼 솥 2개가 덩그라니 자리 잡고 있었다. 출입금지라고 써놓은 안내표지 뒤로 화백 이중섭의 사진이 놓여 있었다. 빛바랜 흙백 사진이었다. 젊은 시절 고뇌했을 화가의 모습은 왜 그리도 외롭게 보였던지. 방문을 열어 볼 수 없음이 안타까웠다.

우산을 접고 초가 마루에 앉았다. 초가 처마에서 빗물이 뚝-뚝- 떨어졌다. 툇마루에 앉아 운동화 끈을 질끈 동여 메는 올레꾼의 마음은 왜 그리도 허전하던지.

이중섭 화백 거주지에 비해 돌담위로 보이는 이중섭 미술관은 현대판 건축물이다. 초가에서 바라본 이중섭 미술관, 시대를 초월한 건축물의 언밸런스는 왠지 고개를 갸우뚱하게 만들었다. 왠지 마음이 씁쓸했다.

▲안내판이중섭에 안내판 ⓒ 김강임

화가의 영혼이 살아 숨쉬는 공간예술의 거리

1951년 1·4후퇴를 계기로 고향인 평남 평원군을 떠나 부산에 머물다가 서귀포로 피난을 왔던 이중섭, 어쩌면 그의 작품세계에 서귀포가 있어 영혼이 살아 있었는지도 모른다. 어쩌면 그의 피난살이는 서귀포가 있어 행복했는지도 모른다. 그래서 서귀포는 아직도 이중섭의 인연을 소중히 여기는 것이 아닐까?

▲이중섭 거리이중섭 거리 올레 6코스 ⓒ 김강임

그가 살았던 지역을 신화로 탄생시킨 '이중섭 거리', 겨울비를 맞으며 걷는 이중섭 거리는 이중섭이 남긴 영혼의 길이 아닐는지. '저울질을 하는 사람'을 비롯하여 그가 남긴 작품을 공간예술로 설치한 '이중섭 거리', 예술의 힘이 얼마나 사람 마음을 설레게 하는지 깨닫는 순간이었다.

때문에 이중섭 거리의 상호는 대부분 화가 이중섭의 이름을 표방했다. 이중섭 갤러리, 이중섭 아트. 이중섭 식당, 300m 정도 되는 거리는 온통 이중섭이다. 섶섬이 보이는 이중섭 거리는 그의 영혼이 살아 숨 쉬고 있었다.

|