|

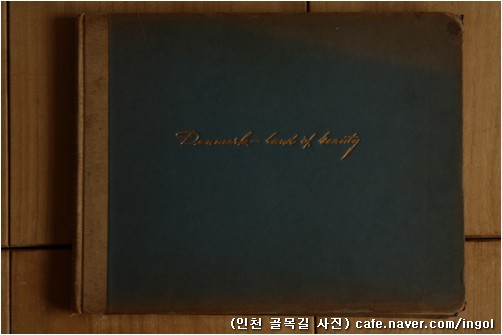

- Sigvart Werner, <Denmark-land of beauty>(J.Frimodt pub,1949)

2010년부터는 골목마실을 하며 사진을 찍을 때에 장갑을 낍니다. 지난 2005∼2006년에 충북 충주에서 서울을 자전거로 오가던 겨울날 끼던 장갑을 낍니다. 그 무렵 실장갑 하나에 조금 두툼한 장갑 하나를 겹쳐 끼고 시골길부터 도심지까지 대여섯 시간(충주로 돌아올 때에는 여덟아홉 시간)을 달리면 손가락뿐 아니라 발가락과 사타구니까지 얼어붙었습니다.

달린 지 십 분이 지날 무렵부터 온몸이 얼어붙습니다. 그래도 용케 대여섯 시간 또는 여덟아홉 시간을 달리면서 서울에 있는 헌책방을 찾아가 책을 사들였고, 팔구십 킬로그램에 이르는 책들을 싣고 돌아왔습니다.

그때나 이제나 가난한 살림인 까닭에 좀더 얇으면서도 따뜻한 장갑을 장만하지 못합니다. 장갑을 두 벌 겹쳐 끼고 사진찍기를 해도 손가락은 얼어붙습니다. 삼십 분쯤 골목마실을 하면 손끝이 저리고 눈가에는 눈물이 핑 돕니다. 종종걸음을 치며 발가락이 녹기를 바라고 손끝을 가랑이에 끼며 녹이다가는 '이 골목에서 이 모습을 또 찍어야 하는데' 하면서 얼마 녹지 않은 언손으로 다시 사진을 찍고 다시 가랑이에 끼고 다시 사진을 찍기를 두어 시간 되풀이합니다.

짧으면 두어 시간, 으레 서너 시간 남짓 온몸이 꽁꽁 얼어붙은 채 돌아다니다가 집으로 돌아오면 쓰러질 판입니다. 그러나 집으로 돌아오면 아픈 옆지기하고, 저랑 놀아 주기 바라는 아기가 기다립니다. 옆지기를 돌보고 아기랑 놀면서 기저귀붙이 빨래를 하고 밥을 하고 차리고 치우고 하면 어느새 더 버티지 못하고 쓰러집니다. 곯아떨어집니다.

날마다 두 시간쯤 손빨래를 합니다. 이제는 따신 물로 손빨래를 합니다. 신문배달을 하며 혼자 살던 1995∼1999년에는 따신 물이 없이 찬물로만 손빨래를 했습니다. 군대에서 따신 물은 거의 만진 적 없이 손빨래를 했습니다. 신문배달을 마치고 출판사 일꾼으로 들어간 뒤로도 따신 물은 얼마 안 만졌습니다. 그러다가 2001년부터 비로소 미적지근한 물로 손빨래를 했고, 이제 겨울철에는 따신 물을 씁니다만, 십일월이 되어야 비로소 보일러를 돌려 따신 물을 받습니다. 아마 나이 마흔 줄을 넘기면 시월부터 따신 물로 손빨래를 할는지 모릅니다.

▲1949년에 나온 덴마크 사진책 겉모습. ⓒ 최종규

서울로 볼일을 보러 갈 때에 어쩌다가 바깥밥을 얻어먹습니다. 이때에 밥집에서는 스텐그릇에 담긴 밥사발을 내어 주는데 "뜨거워요!" 하고 외치지만 저로서는 밥집 밥사발이 뜨겁다고 느낀 적이 없습니다. 팔팔 끓는 뚝배기를 맨손으로 쥐어도 딱히 뜨겁지 않습니다.

제 손은 농사꾼 손은 아니지만 집에서 살림하는 사람 손이기 때문입니다. 농사꾼 손까지는 못 되기에 한겨울에 장갑을 끼고 서너 시간 골목 사진을 찍을 때에 손이 얼어붙어 애먹습니다. 그러고 나서 몸이 잘 못 버티곤 합니다. 집으로 돌아온 다음에는 한잠을 푹 자고 난 다음이나 이튿날이 되어야 비로소 사진을 갈무리합니다.

1998년부터 헌책방을 사진감으로 삼을 때에도 언제나 겨울철에는 손이 얼었습니다. 이제는 퍽 나아졌지만 예전에는 난방을 어느 만큼이나마 하는 헌책방이 드물었기 때문입니다. 손도 얼고 사진기도 얼어붙습니다. 이런 탓인지, 제가 찍은 겨울날 사진은 '참 추워 보인다'는 소리를 듣습니다. 하기는, 추운 날 몸뚱이가 얼어붙으며 찍은 사진이니 '안 추워 보이'면 잘못 찍었다고 할 테지요. 제가 찾아다니면서 부대끼는 제 사진감인 헌책방과 골목길에서 저로서는 저도 모르게 '사진에 겨울이라는 모습을 보여주는 장치'가 하나도 없으나 '추워 보이는 겨울 사진'을 찍는다고 하겠습니다.

1949년에 나온 <Denmark-land of beauty>라는 길쭉한 흑백사진책을 만났을 때에 바로 이런 느낌이었습니다. 제 사진은 아직 쥐대기라고 느낍니다만, 아무튼 겨울에 찍은 제 사진이 '추운 느낌이 묻어나는 사진'이라 한다면, <Denmark-land of beauty>는 책이름 그대로 '덴마크라는 나라는 얼마나 아름다운가'를 느끼도록 하는 사진이 담겼습니다.

헌책방 책시렁에서 이 책을 처음 알아볼 때에는 '뭐냐? 제가 찍고 제 사진에 '아름답다'라는 말을 붙이네?' 하고 피식 웃었는데, 막상 책장을 펼치니 오로지 흑백으로만 담긴 덴마크 풍경인데, 풍경이 그냥 풍경이 아니었습니다. 사람 그림자가 보이지 않는 풍경이지만 사진마다 사람 그림자가 짙게 배어 있습니다. 사람이 드문드문 나오는 사진은 또 이 사람들이 그예 덴마크 삶터에서 자연스러운 풍경이 됩니다. 사람과 풍경과 삶과 자연이 하나가 되어 있습니다.

▲속 사진. 덴마크라는 나라가 어떻게 아름다운가를 흑백사진으로 보여줍니다. ⓒ 최종규

▲속 사진. 아름다운 덴마크란, 사람과 자연이 고르고 어여삐 어우러지는 삶터가 아닌가 싶습니다. ⓒ 최종규

다른 책을 구경할 생각은 아예 잊고 이 사진책 하나에 푹 빠진 채 오래도록 못이 박혔습니다. 문득 넋을 차린 다음 간기를 넘기니 1949년에 나온 책입니다. 사진쟁이 이름을 어떻게 읽어야 할는지 모르겠는데, 덴마크 삶자락을 꾸밈없이 담아내 덴마크란 바로 이러한 아름다움이 깃든 곳이라고 보여준 이녁 이름은 '세계사진역사'에 올라가 있을는지요? 아마 없으리라 봅니다.

그리고, 이녁은 당신 이름이 '세계사진역사'에 오르지 않았어도 거룩하거나 훌륭한 사람이 아니었으랴 싶습니다. 당신은 더없이 아름다운 덴마크에서 그지없이 아름다이 사진을 즐기면서 1949년 그해에 당신한테 티없이 빛나는 아름다움으로 사진밭을 일구어 냈으니까요.

|