큰사진보기

|

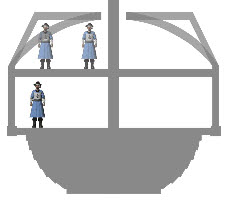

| ▲ 순천향대 이순신연구소는 “현존하는 거북선의 기본구조에 대해 잘못 알려졌다”고 지적하면서 2층으로 알고 있는 거북선은 3층 구조라고 주장했다.(사진은 아산시 현충사 유물관에 전시된 거북선 모형) |

| ⓒ 이순신연구소제공 | 관련사진보기 |

국내대학 최초로 순천향대 이순신연구소(소장 장학근)가 거북선의 기본구조를 새롭게 밝혀내 학계는 물론 충무공이순신을 연구하는 전문역사가들로부터 주목받을 것으로 보인다.

순천향대 이순신연구소는 지난 6일 "현존하는 거북선의 기본구조에 대해 잘못 알려졌다"고 지적하면서 2층으로 알고 있는 거북선은 3층 구조라고 주장했다. 이들은 또 "지금까지 알려진 2층 구조의 거북선에선 노를 젓고 포를 쏠 수 없다"고 덧붙였다.

복원 거북선의 기본 자료는 '이충무공전서'의 거북선 설명과 그림이다. 거북선 설명문과 그림에 의하면 거북선 측면인 귀배판, 방패, 현판에 수(數)를 달리한 포혈(포구)이 그려져 있다. 그러나 복원 거북선 모두에는 귀배판과 현판의 포구는 없어지고 방패에만 포구를 설치하고 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 충무공전서의 거북선 도형을 둥근형태로 이해하고 거북선을 복원했다. 이로 인해 복원된 거북선이 2층 형태다. 거북선의 귀배판(덮개)가 둥근형태의 경우 그림과 같이 사람이 활동할 수 없는 사구역(死區域)이 발생한다. |

| ⓒ 이순신연구소 | 관련사진보기 |

이것은 기본 자료에 충실하지 않은 것으로 조일전쟁(임진왜란) 때의 거북선도 아니고, 정조 때의 거북선도 아닌 실체가 없는 거북선이라는 주장이다. 이로 인해 거북선이 2층, 2·5층, 3층설 등 전술 논리에 맞지 않는 무수한 이론이 제기됐었다.

순천향대학교 이순신연구소는 '거북선고증연구위원회'(위원장 장학근 박사)를 구성해 거북선의 기본구조를 밝히는 연구에 착수했다. 그 결과 이순신이 밝힌 전투력을 지닌 거북선 구조에 접근하는 연구 성과를 얻었다고 밝혔다.

학계의 연구 성과에 의하면 거북선의 최대 높이 추정치는 6m다. 이를 귀배판, 방패, 현판에 각각 2m로 배분하면 조일전쟁 당시 평균키가 153cm 였던 조선 수군이 충분히 전투 행위를 할 수 있는 공간이다.

큰사진보기

|

| ▲ 귀배판이 사다리꼴 육면체일 때 사구역(死區域)이 거의 발생하지 않는다. |

| ⓒ 순천향대학교 이순신연구소 | 관련사진보기 |

순천향대 이순신연구소 장학근 소장은 "귀 배판이 둥근 형태이기 때문에 귀배판 아래 상갑판의 최대 높이가 2m라고 해도 사람이 활동할 수 없는 사구역(死區域)이 대부분을 차지하게 된다"며 "이와 같은 이해로 거북선을 복원하는 사람들은 상갑판을 없애고 모든 포혈을

방패판(주갑판)에 배치하게 된 것으로 생각 된다"고 말했다.

문제는 거북선이 2층일 경우 포를 쏘면 노를 사용할 수 없고 노를 사용하면 포를 쏠 수 없는 군선이 된다. 이것은 "신이 일찍부터 왜적의 침입이 있을 것을 예측하고 거북선을 만들었는데, 앞에는 용머리를 붙여 그 입에서 대포(총통)를 쏘게 하고, 등에는 송곳칼을 꽂았으며, 안에서 밖을 볼 수 있지만 밖에서는 안을 볼 수 없게 만들어 비록 적선 수백 척이라도 쉽게 돌입해 포를 쏠 수 있다"는 충무공 이순신의 승전보고 기록에 반하는 것이라고 설명했다.

이에 순천향대학교 거북선고증연구위원회는 거북선 귀배판이 둥근형태가 아닐 것이라는 점에 유의하고 당시 조선의 각종 사실화와 거북선 관련 자료를 다시 검토했다.

큰사진보기

|

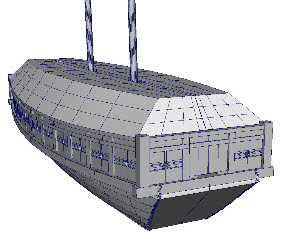

| ▲ 순천향대학교 이순신연구소에서 그래픽한 거북선의 기본 입체도. |

| ⓒ 순천향대학교 이순신연구소 | 관련사진보기 |

그 결과 조선시대 사실화는 서양의 원근법과 입체 표현과 달리 화가가 보는 정면은 그대로 측면은 눕혀 표현하고 또 보이지 않는 곳도 중요하다고 판단하면 표현하려고 했다는 사실을 알았다. 이러한 지식을 갖고 학자들이 중요하게 여기지 않았던 이덕홍의 저서 <간재집>에 나타난 귀갑선도를 입체화(사다리꼴 직육면체)해 거북선 귀배판 위치에 놓아 보았다. 그 결과 상갑판의 사구역(死區域)이 전투 활동구역으로 변화되는 새로운 사실을 확인했다. 이 결과는 조일전쟁 때의 거북선은 물론 대형 거북선체제를 지향했던 영·정조 시대의 거북선에도 적용되는 것이다.

조일전쟁 해전에서 활약한 조선 수군의 주력전선은 판옥선이다. 판옥선은 선체가 크고 높아서 적이 등선육박전(登船肉薄戰: 적이 칼이나 도끼를 들고 우리 군선으로 돌진해 들어와 공격하는 전법)을 할 수 없고, 화력이 강해 적선을 당파분멸(撞破焚滅: 대장군전과 장군전으로 적선을 부순 후 불화살로 적선을 태워 없애는 전법)하는 우수한 군선이다. 이런 우수한 전선을 운영해 해전승리를 이룩했음에도 불구하고 이순신은 승전 보고를 하는 과정에서 판옥선이 아닌 거북선을 칭찬한 것으로 전해진다.

'신이 일찍부터 왜적의 침입이 있을 것을 예측하고 거북선을 만들었는데, 앞에는 용머리를 붙여 그 입에서 대포(총통)을 쏘게 하고, 등에는 송곳칼을 꽂았으며, 안에서 밖을 볼 수 있지만 밖에서는 안을 볼 수 없게 만들어 비록 적선 수백 척이라도 쉽게 돌입하여 포를 쏠 수 있다. 사천해전(1592. 5. 29일)에서는 먼저 거북선을 돌진시켜 천지현황 등 여러 종류의 총통을 발사하자, 산위, 언덕, 배 등에서 쏜 왜적의 탄환이 비오듯이 날아 왔다. <중략> 거북선을 적의 누각선 아래로 곧장 다가가게 하여 용의 입에서 현자 철환을 치쏘게 하고, 천자, 지자 총통으로 대장군전을 발사해 그 배를 깨트리자, 뒤따르던 여러 전선들이 달려들어 철환과 화살을 번갈아 쏘았다.'이순신의 보고에 의하면 당시 사천포구의 전황(사천시 용현면 선진리 일대)은 조선 수군에게 불리한 상황이었다. 즉 포구에 있는 왜적들이 산, 언덕, 왜 적선에서 그들의 주력무기인 조총을 이용해 '선단보호망'을 설치해 조선 함대의 접근을 저지했다. 그 결과 조선의 군선은 적선으로 접근조차 할 수 없었다.

큰사진보기

|

| ▲ 순천향대 이순신연구소 장학근 소장이 ‘현존 거북선의 구조적 문제점’을 설명하고 있다. |

| ⓒ 충남시사 이정구 | 관련사진보기 |

당시 이순신은 "우리가 되돌아 나오면 적이 우리를 약하다 할 것이고 그렇다고 공격하면 피해가 많아지게 되는 진퇴유곡(進退維谷) 상황이다"라고 전했다. 이 진퇴유곡의 상황을 극복해 낸 조선의 군선이 바로 거북선이다. 귀배판을 송곳칼로 무장한 거북선을 적 선단으로 돌진시켜 적의 지휘선인 누각선(층각선)을 격파하자 적의 지휘통신이 마비돼 혼란상태가 됐다. 이 기회를 이용해 화력이 우세한 판옥선으로 적 선단을 괴멸시킨 것이다. 즉 거북선이 전투를 할 수 없는 불리한 상황을 극복하고 조선군에게 승리를 가져오게 한 것이다. 이순신은 이러한 거북선의 전술적 가치를 인정해 그의 승전 보고에 거북선을 위와 같이 소개한 것이다.

이순신이 거북선의 전술적 가치를 높이 평가한 이후 조정 관리는 물론 일반백성들도 거북선을 해전승리의 요체로 이해하게 된다. 이순신의 숭모열기와 함께 임진왜란 이후에도 거북선을 많이 만들자는 여론은 거북선 복원열기로 나타났다. 그 결과 거북선 복원은 적은 모형물에서부터 충무공 전서의 기록과 같은 거북선이 복원되기에 이르렀다.

향후, 순천향대학교 이순신연구소는 조일전쟁 때 거북선이 돌격선 이었다는 사실에 주목해 함수포의 수요와 종류 포의 각도를 연구하고, 거북선의 귀배판이 지닌 전술적 의미를 공학적으로 해석한 후 거북선을 복원할 계획이라고 밝혔다.

한편 순천향대 이순신연구소는 오는 11일 '현존 거북선의 구조적 문제점과 역사적 고찰'을 주제로 제12회 이순신학술세미나를 개최한다. 장소는 온양관광호텔 크리스탈 볼룸이며 시간은 당일 오후 3시부터 6시까지다.

덧붙이는 글 | 이기사는 <충남시사신문>과 <교차로>에도 실렸습니다. 오마이뉴스는 직접 작성한 글에 한해 중복 게재를 허용하고 있습니다.