큰사진보기

|

| ▲ 막걸리 무형문화재 송명섭 장인이 빚은 막걸리는 목넘김이 부드럽고 산미가 풍부했다. 안주는 굵은 소금이라야 제맛을 음미할 수 있다. |

| ⓒ 이정근 |

관련사진보기 |

막걸리 열풍이 대단하다. 가히 탁풍(濁風)급이다. 국내 주류시장 점유율 3%대를 맴돌던 막걸리시장에 대기업이 기웃거린다. 파이가 커졌기 때문이다. 그렇다면 막걸리를 마시는 애주가는 진정 막걸리다운 막걸리를 마시고 있을까? 유감스럽지만 '아니다'가 정답이라고 말하는 사람이 있다. 무형문화재 송명섭이다.

예전 우리네 선조들이 마시던 막걸리는 지금 우리가 마시는 막걸리와 달랐다. 우리네 유통구조상 막걸리를 만들어 내는 공장이라는 것 자체가 없었다. 대량 생산체제가 아니었다는 것이다. 북촌 김판서 댁에선 김판서 댁만의 술이 빚어졌고, 평양 황부자댁에선 그 집만의 고유 술이 빚어져 잔치와 제사에 쓰였다. 심지어 삼강 주막의 주모도 자신만의 술을 빚어 오가는 길손에게 내놓았다. 가양주(家釀酒)다.

을사늑약을 체결하고 한반도를 유린한 일제(日帝)는 가양주를 금했다. 명분은 위생과 식량절약이었지만 한반도에 진출한 일본 양조업자 보호에 있었다. 조선총독부의 비호아래 한반도에 진출한 일본 양조업자들은 그들 방식대로 막걸리를 제조했다. 한국형 막걸리가 아니라 일본식 막걸리였다. 우리 전통주가 고사한 이유다.

풍부한 산미(酸味)가 사라지고 감미(甘味)가 지배한 한국 막걸리시장에서 전통을 고수하는 사람이 있다. 그가 사는 태인에 통문을 띄우고 현장을 방문했다. 술밥을 찌던 그의 아내가 반갑게 맞이한다. 장인의 소재를 물으니 농사지으러 갔단다. 술도가에서 막걸리 익어가는 냄새에 파묻혀 있어야 할 사람이 왠 농사? 얼른 이해가 가지 않았다.

얼마 후, 장화를 신고 나타난 송명섭씨는 술 빚는 장인이 농사를 짓게 된 연유를 설명했다. 예전, 수입쌀로 막걸리를 빚어보려고 수입업체로부터 쌀을 매입했지만 술이 되지 않더란다. 수입업자에게 반품을 요구했지만 차일피일 미루고 6개월 만에 쌀을 반품해갔는데 국산 쌀가마는 쥐가 쓸었지만 그 쌀은 쥐가 쓸지 않았더란다. 쥐도 먹지 않는 쌀을 가지고 술을 빚겠다는 자신을 책망하며 그로부터 국산 쌀만을 사용하기에 이르렀다고 한다.

우리가 식용으로 쓰는 쌀과 막걸리 양조용 쌀은 다르다고 한다. 유기농 농법으로 생산해야 하며 소출도 적다고 한다. 생산성을 중시하는 이웃은 이 쌀을 제배하지 않기 때문에 스스로 농사지어야 한다고 한다. 자신의 논 1800평에서 수확한 쌀로 막걸리를 빚으며 이 쌀이 떨어지면 막걸리도 끝이란다. 그래서 스스로를 '곰'이라 부르고 남들이 그렇게 불러도 개의치 않는다고 한다.

거실로 안내되었다. "막걸리를 시음하고 싶다" 하니 "막걸리가 없다 한다" "술 빚는 술도가에 술이 없다면 말이 되느냐?"고 되물으니 "완성된 술은 다 출고 되었고 항아리에는 아직 익지 않은 술만 있다"며 "가게에서 사다가도 대접해드리겠다" 한다. 출하된 상품을 다시 사들여 내놓겠다는 뜻이다.

잠시 후, 부인이 비닐봉지에 든 술을 가지고 들어왔다. 술 빚는 무형문화재가 직접 술을 따라준다. 잔을 코끝에 가져갔다. 누룩과 어우러진 오묘한 향이 후각을 자극한다. 탁배기를 목에 털어 넣었다. 목 넘김이 부드럽고 산미(酸味)가 풍부하다. 우리가 흔히 접했던 단맛은 찾아볼래야 찾을 수가 없었다. 바로 이 맛이었다. 송명섭 장인이 빚은 막걸리는 아무런 맛이 없는 것이 맛이었다.

준비해간 홍어를 안주삼아 권커니자커니 주고받으며 대화가 이어졌다. "감미료를 넣으면 단맛에 길들여진 현대인들을 사로잡아 매출을 끌어올릴 수 있지만 그렇게 하고 싶지 않다" 한다. 고두밥과 누룩이 만나 발효되면서 나오는 산미(酸味)가 진정 막걸리 맛이지 사카린이나 아스파탐을 넣은 막걸리는 진정한 의미의 막걸리가 아니라는 것이다.

큰사진보기

|

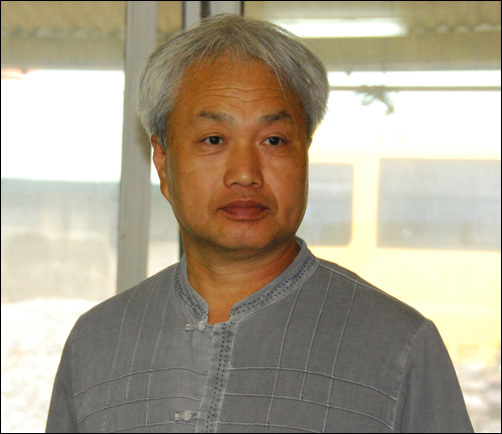

| ▲ 송명섭 스스로 '곰'이라 부르며 외길을 가고 있는 송명섭 장인 |

| ⓒ 이정근 |

관련사진보기 |

"첨가제를 넣어 유통기간을 늘려 달라"는 대형 유통회사의 제의를 거절했지만 후회하지 않는다고 했다. 최대 10일까지 되어있는 생탁에 첨가제를 첨가하면 30일까지 유통기간을 늘릴 수 있다 한다. 살아있는 효모의 활성화를 제어하는 기술을 부려 만든 술이 "어찌 진정 생막걸리냐?"는 것이다.

탄산을 넣으면 청량감을 줄 수 있다. 청량음료에 길들여진 현대인의 기호를 맞출 수 있지만 어찌 그것이 진정 막걸리냐는 것이다. 그는 진정 장인이었다.