| MBC, KBS, YTN, 연합뉴스, 부산일보, 국민일보, 서울신문…파업이 진행 중이거나 파업을 앞두고 있는 언론사들의 명단이다. 우리 언론이 처한 위기가 그만큼 깊고 무겁다는 반증이다. 언론의 위기는 제도언론의 위기에 그치지 않는다. 과거 독재정권 하에서 민주화 운동의 구심점이었던 대학언론은 이제 학교의 탄압과 총학생회와의 갈등, 학생들의 무관심 속에서 서서히 죽어가고 있다. 이에 <오마이뉴스>는 3회에 걸쳐 대학언론의 현주소와 탄압의 역사를 짚어보고, 새로운 대안을 모색하는 기사를 게재한다. <편집자 말> [편집자말] |

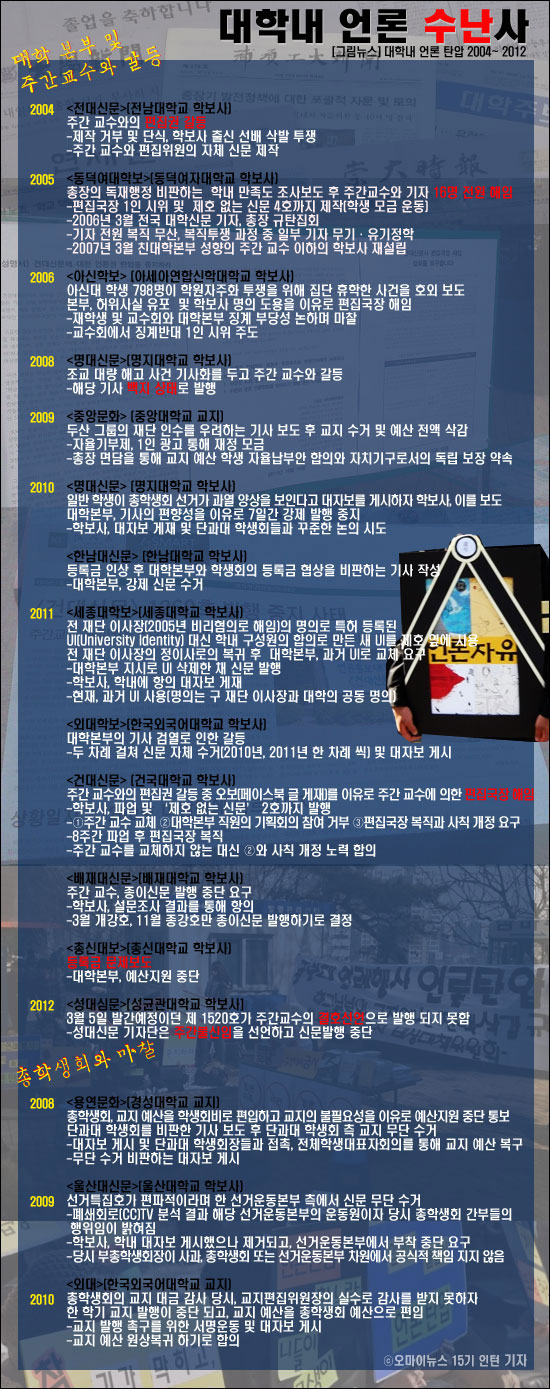

▲2004년부터의 대학 언론 수난사(http://heinrich0306.tistory.com/250 참고). ⓒ 김혜승

대학 언론이 아프다.

최근 <대구대신문>의 종이신문 폐간 논란으로 또다시 대학언론의 위기가 수면 위로 떠올랐다. 언론의 자유가 지금보다 제한되던 70~80년대만 해도 대학 신문은 '대안언론'으로 자리할 수 있었지만, 학교당국과 부딪치고 학생들의 관심에서 멀어지면서 그 기대와 위상이 축소되고 있다. 운영비를 받는다는 이유로 학교의 '눈치'를 봐야 하는 대학언론의 위기는 지금까지도 해소되지 않은 상황이다. <오마이뉴스>는 2004년 이후 대학본부나 총학생회와의 갈등으로 학내언론이 탄압받아왔던 사례들을 표로 소개한다.

2005년 <동덕여대학보>(동덕여대 학보사) 탄압은 전국 대학생 기자들의 지지선언을 받았을 정도로 널리 알려진 사건이다. 당시 <동덕여대학보>는 총장의 학교운영을 비판하는 기사를 싣었고, 주간 교수와 기자직에 있던 16명이 전원 해임됐다. 기자들은 이에 저항하는 의미로 자비를 들여 '제호 없는 신문'을 발행했다. 하지만 대학본부 보직자들이 정문 앞에서 신문 강탈을 시도하면서 갈등은 계속됐다.

당시 <동덕여대학보> 편집국장이었던 지유미씨는 "그때 복직투쟁을 하면서 참 별의별 것을 다 해봤지만 결국 복직에 실패했고 다음해부터 이른바 '어용학보'가 만들어졌다"며 "학교가 재정권을 쥐고 있기 때문에 대학 내에서 가장 약자인 학생들은 자기 목소리를 내는 것이 어려울 수밖에 없는 상황"이라고 말했다.

<명대신문>(명지대 학보사)도 2008, 2010년 두 차례에 걸쳐 큰 마찰을 겪었다. 2008년 명지대에선 지면의 일부가 백지로 나가는 사태가 벌어졌다. 당시 대학본부가 무단으로 조교들을 해고했다는 논란이 일었고 <명대신문>은 관련기사를 실을 예정이었지만, 결국 신문은 지면이 일부 빠진 상태로 발행됐다. 2010년엔 학내 부정선거 의혹을 보도하려 했지만, 대학본부는 "학생들 보기에 좋지 않다"는 이유로 발행을 중지했다. 이후 기자들이 계속해서 의견을 전달하고 항의한 결과, 본부에서 요구하는 몇몇 단어만 수정한 후 발행했다.

학생들의 대표기구 역할을 하는 총학생회가 언론을 압력한 사례도 있었다. 특히 총학생회의 예산심의 의결을 받도록 되어 있는 교지편집위원회의 경우, 상대적으로 총학생회의 영향을 많이 받는 것으로 알려져 있다.

2008년 <용연문화>(경성대 교지편집위원회)는 총학생회로부터 교지 예산을 없애겠다는 통보를 받았다. 이후 학생들의 여론을 모아 총학생회 의결기구인 전체학생대표자회의에 안건으로 상정한 후에야 간신히 예산을 확보할 수 있었다.

당시 편집장이었던 김현경씨는 "교지 예산이 없어지면 다른 예산은 늘어나는 형편이었으니 동아리 같은 곳에서도 선뜻 도와주려 하지 않았다"며 "그때 총학생회가 나서서 '교지의 필요성을 못 느끼겠다'고 했었는데, 학내 문제를 제기하는 언론의 필요성을 무시하게끔 만드는 원인은 결국 돈이 아닌가 싶다"고 말했다.

마찬가지로 총학생회에 의해 한 학기동안 발행이 완전히 중지되었던 <외대>(한국외대 교지편집위원회) 전 편집장 김은지씨도 "독립자치언론으로서의 교지의 성격을 전혀 수용하지 않고 학생회라는 거대 조직의 일부로만 여기는 총학생회의 권위적 태도는 사라져야 한다"고 비판했다.

덧붙이는 글 | 김지수·소중한 기자는 오마이뉴스 15기 인턴기자입니다.