| 우리는 누구나 살면서 쉽게 입밖으로 꺼내지 못하는 '은밀한 이야기' 하나씩은 가슴에 담고 살고 있습니다. 부부사이에도 차마 말 하지 못했던 이야기, 직장상사는 죽었다 깨나도 모를 부하직원의 못다한 이야기, 그때 일을 생각하면 '피식' 웃음부터 나오는 나만의 이야기 등 말입니다. 그런데 여기, 그 '은밀함'을 과감히 밝힌 이들이 있습니다. 그동안 '은밀'했지만, 이제 더이상 '은밀할 수 없는' 그들의 이야기 속으로 들어가 볼까요. [편집자말] |

나이를 먹어가면서 비루해지는 나 결혼 16년차 사십대 후반의 나이인 내가 새삼스럽게 아내를 사이에 두고 연적을 만나고 말았다. 그건 고작 라면 한 봉지로부터 불거졌다. 그 연적을 만난 날을 다시 한 번 상기해 보자. 다음은 이태 전 일기다.

2010년 11월 22일모처럼 한가한 일요일이다. 화요일 시험을 앞두고 선웅이는 학교에 공부하러 갔다. 아내는 소린이와 읍내로 목욕을 갔다. 홀로 남은 나는 카페에서 책을 읽고 글을 썼다. 점심은 토스트와 커피로 간단하게 때우고 날씨 좋은 휴일을 나른하고 여유 있게 보냈다. 오후에 선웅이 전화를 받고 학교에 가서 데려왔다. 아내는 소린이와 목욕을 끝내고 돌아와 있었다. 요즘 한창 크느라 먹기에 바쁜 선웅이가 배가 고프다고 했다. 도넛을 굽던 아내가 금쪽 같은 아들을 금쪽같이 바라보며 예뻐 미치겠다는 듯이 말했다. "라면 끓여줄까?" "응" 점심을 간단하게 빵 쪼가리로 때운 나도 배가 고파있던 참이었다. 아들이 라면 먹겠다고 하니 라면 생각이 간절해졌다. "나도 라면 먹을게." 아들을 바라볼 때의 그 달떠있던 얼굴이 싹 가시며 아내는 차갑게 말을 뱉었다. "끓여 먹어." "크크크크크" 아들이 웃었다. 아들과 내가 함께 먹을 분량의 물을 냄비에 붓고 끓이기 시작했다. 소린이가 선잠에서 깼는지 칭얼대는 소리가 안방에서 들려왔다. 바지에 오줌을 지렸다. 바지를 벗기고, 물을 확인하고, 오줌을 싸게 돕고, 라면을 부셔 넣고, 바지를 갈아입히고, 다 끓은 라면을 식탁으로 옮기고, 소파에 앉아 애니메이션 틀어달라는 소린이를 위해 달려가 노트북을 켜고, 다시 달려와 김치를 식탁에 갖다 놓고, 숟가락 꺼내고 젓가락 꺼내고, 혼자… 불은 라면을 먹었다.나이를 먹어가면서 아들에게 치이고 있는 나는 비루해지고 있다. '사랑' 총량은 변함없고 다만 한쪽으로 쏠릴 뿐정확하게 언제부터였는지 기억이 확실치 않지만 이 날 나는 이미 오래 전부터 아주 조금씩 아내가 가리키는 애정의 화살표가 나를 비껴나가 이제 중학교 2학년이 된 아들로 향하고 있다는 사실을 정확하게 그리고 처연하게 깨달았다.

그것은 언제까지 애기일 줄 알았던 귀여운 아들이 아내보다 몸집이 더 커지고 키도 커지면서 이제는 듬직한 아들로 변하는 순간이었을 것이다.

아내에게 아들은 분명 뭐라 꼬집어 표현할 수 없지만 소중한 것 이상의 그 무엇임이 분명해지고 있었다. 그런 순간들을 목격하는 일은 이제 흔한 일상이 되었다.

그러니까 쉽게 말하자면 인간의 사랑 에너지에도 에너지보존의 법칙이 작용하는 것이어서 나눠줄 에너지의 총량은 변함이 없고 다만 한쪽으로의 쏠림이 있는 것처럼 말이다. 내 쪽에 기울어 있던 아내의 사랑에너지가 무게중심을 바꾸어 아들에게로 기울어 버린 것이다. 다만 모든 사랑이 그렇듯 색깔을 조금 달리한 채로 말이다.

예를 들면, 이른 아침 아들을 깨우러 간 아내는 잠깐의 시간을 빌려 잠들어 있는 아들 옆에 나란히 눕고는 뿌듯한 미소를 짓는 장면을 정기적으로 연출한다(반면 요즘 들어 아내는 내 옆에 누워 뿌듯해 한 적이 별로 없다. 그나마 최근에는 한 번도 없다). 그리고 학교에서 돌아 온 아들에게 밥상을 차려주고 바로 옆에 바짝 붙어 앉아 맛있는 반찬을 숨이 넘어 가도록 집어 주기도 한다(나는 거의 밥상을 직접 차려먹는다).

게다가 야식을 차려 주고는 둘이 무슨 할 말이 그렇게 많은지 도란도란 속삭이며 대화를 나누는 광경을 난 거의 매일 목격하고 만다(아내는 언제부터인지 나와 도란도란 이야기를 나누는 법이 없다. 다만 일방적으로 혼내고 지시할 뿐이다).

당연한 말이지만 요즘 아내와 아들의 다정한 자리에 내가 낄 곳은 없다. 낄 수 없다는 게 아니라 끼어서는 안 될 것 같다는 게 정확한 표현이다. 이건 어디까지나 물리적이 아닌 심리적 기제인 것이다. 그러니까 그동안 아내와 나 사이에 아들이 끼어 있었다면 이제는 내가 아내와 아들 사이에 낄 수조차 없거나 아니면 간혹 끼어 있는 셈이다.

그래서 '나도 이제 아내에게 남자로서의 유통기한이 점점 끝나가고 있구나, 다만 남편으로서의 유통기한만이 남아있을 뿐이로구나'라는 슬픈 생각마저 들었다.

그렇다고 아들에게 내가 모종의 심한 질투심을 느끼는 건 절대 아니다. 어쨌든 녀석은 내 아들이고 나는 언제까지 지아비가 아닌가 말이다. 나도 아들이 건강하고 밝게 자라주는 게 고맙고 대견하다. 그리고 또한 아내처럼 뿌듯하다.

큰사진보기

|

| ▲ 2012년, 아직 이른 봄 내 마음은 아랑곳 없이 녀석은 태연하게 사탕을 빤다. |

| ⓒ 김지영 | 관련사진보기 |

아내의 애정 온도계...남편은 0도, 아들은 100도다만 내 나이 스물일곱에 만나 사랑하고 결혼해서 지금껏 변함없이 따뜻하게 함께 살던 아내였다. 그런 아내의 나를 향한 애정의 온도가 서서히 0도를 향해 내려가기 시작했고, 공교롭게도 그 순간 아들에 대한 온도는 100도를 향해 오르기 시작한 것이다.

그러니까 말이다. 내 연적의 상대가 차라리 비슷한 나이의 남자라면 분명한 대거리가 될 거고 선명한 질투심을 느끼거나 심지어는 아내를 빼앗기지 않으려는 갖은 방법을 동원할 텐데 말이다. 이건 질투심이 유발되는 상황도 아니고 그렇다고 상대가 선명해서 마음 속 응어리라도 풀 수 있는 것도 아닌, 아! 이 복잡 미묘한 심리상태를 무어라 표현해야 하겠는가 말이다.

아내를 향한 내 마음은 여전히 뜨거운데 말이다. 그리고 나로부터 아내를 빼앗아간 녀석은 다름 아닌 내 아들인데 말이다.

링엔 올랐으나 상대는 보이지 않는 이 답답한 상황 앞에서 나는 이러지도 저러지도 못하고 링 안을 맴돌고만 있는 것이다.

큰사진보기

|

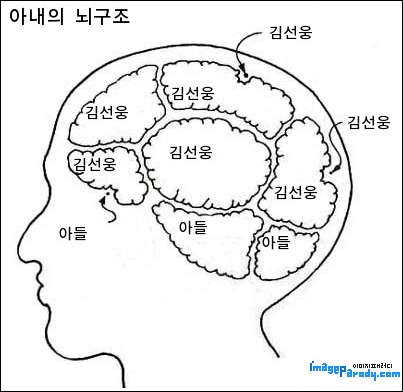

| ▲ 온통 '김선웅'으로 가득차 있는 아내의 뇌구조. 나머지는 '아들'. ㅠㅠ 내가 비집고 들어갈 틈은 절대 보이지 않는다. |

결국 어느 날 나는 아들에게 하소연을 했다.

"선웅아 네 엄마 뇌구조를 그려보면 80%는 네 이름으로 채워져 있을 거다.""크크크. 그럼 나머지 20%는? "아들이지 뭐.""크크크크크"녀석은 웃기만 할 뿐 나를 위로해주지 않았다.