빵을 팔기 위해 고용하는 것이 아니라 고용하기 위해 빵을 파는 기업. 착한 일을 하면서 돈도 버는 사업. 가치와 수익의 균형을 추구하는 하이브리드산업. 정부와 시장이 실패한 영역 안에서 사회 혁신과 지속가능한 발전을 추구하는 창조적인 융합과정. 위에 열거된 말들은 사회적 기업을 표현하는 수사들이다. 얼핏 들으면 이상적인 두 단어의 조합처럼 들리는 사회적 기업이라는 말. 하지만 현실에서 두 마리 토끼를 모두 잡는 것이 과연 가능한 일일까. 혹자는 이에 대해 사회적 기업(사회+기업)이라는 복합어는 일종의 형용모순(形容矛盾·Oxymoron·형용하는 말이 형용을 받는 말과 모순되는 일)이라고 주장하기도 한다. 마치 '둥근 사각형'이나 '유리로 만든 쇠'처럼 서로 앞, 뒤가 맞지 않는다는 뜻이다.

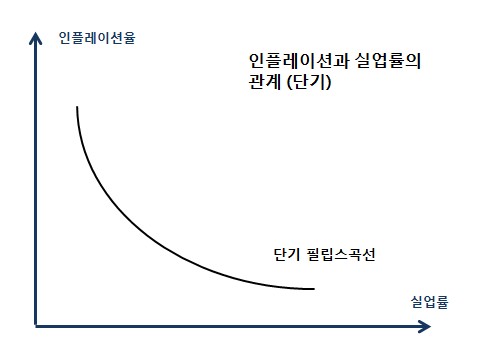

이 주장은 현존하는 시장질서 및 경제 메커니즘 하에서는 일견 타당하게 느껴진다. 왜냐하면 사회적으로 가치 있는 일을 하면서 지속가능한 수익을 창출할 수 있다는 것은 마치 실업률 억제와 물가 안정을 동시에 달성하겠다는 것처럼 매우 이율배반적이기 때문이다. 경제학의 법칙을 대입해보자면, 이 두 가지는 분명 '어느 한쪽을 위해 다른 쪽을 희생시키지 않으면 안 되는' 상충(trade off) 관계에 놓여있다고 할 수 있다.

'마이너리거'인 사회적 기업

큰사진보기

|

| ▲ 실업률과 명목임금 상승률 간 상충관계를 규명한 필립스 곡선(Phillips curve) |

| ⓒ 문진수 | 관련사진보기 |

2009년 말을 기준으로 인증 사회적 기업(289개) 중 약 75%가 영업 적자를 기록하고 있고, 2010년 말 조사에서도 조사에 응한 전체 사회적 기업(491개)의 평균 영업이익이 적자인 지금의 현실이 이 논리의 타당성을 간접적으로 입증하고 있다. 사회경제 운용의 실질적인 두 축이며, 대부분의 자원(Resources)을 독점하고 있는 정부와 기업이 모두 실패한 영역에서 '마이너리거'에 불과한 사회적 기업이 성과를 낸다는 것은 무척 힘든 일임이 분명하다.

여기서 한 가지 발칙한 상상을 해보도록 하자. '만일' 사회적 가치를 많이 창출하면 할수록 더 많은 돈을 벌 수 있다면, 기업의 존재 이유가 수익추구가 아니라 공동체 전체의 발전을 위한 수단으로 해석된다면, 그리하여 시장의 운영원리가 근본적으로 바뀐다면 어떻게 될까.

어떤 사람은 이 가정 자체가 무의미하다고 말할지도 모른다. 과연 그럴까. 이 전제들은 단순한 가정이 아니다. 비록 주류의 질서를 바꿀 만큼 강력하진 못하지만, 이 질서는 지구촌 이곳저곳에 엄연히 실존하고 있으며 다양한 방식과 형태로 생성·발전·진화하고 있기 때문이다. '호혜와 나눔의 경제지대'라 일컬어지는 사회(적) 경제(Social Economy) 영역이 그곳이다.

적자라고 해서 의미 없는 게 아닙니다

큰사진보기

|

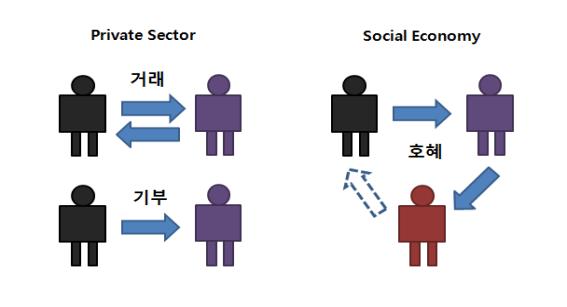

| ▲ 경제 운영원리의 기본 패턴 교환경제(거래, 기부) & 협동사회경제(호혜)의 운영방식 |

| ⓒ 문진수 | 관련사진보기 |

자본주의 시장경제는 (상품과 서비스의) '교환'을 전제로 작동된다. 하나를 줘야만 하나를 받을 수 있는 셈법. 줄 것이 있어도 받을 곳이 없으면 굶어야 하는 구조. 거래의 대상이 사람이건 물건이건 상관없이 오직 건조한 등가교환의 법칙만이 작동되는 살벌한 장터. 경쟁에서 이긴 자가 모든 것을 독식하고 패자는 모든 것을 잃는 게임. 그것이 지금 우리가 살아가는 세상의 맨얼굴이다(물론 기부나 자선 행위가 존재하긴 하지만 교환방식에 의한 총 거래량에 비한다면 미미한 부분을 차지하고 있을 뿐이다).

이에 비해, 사회적 경제 영역은 다른 얼굴을 가지고 있다. '줄테니 내놔라'가 아니라 '내가 가진 여유분을 당신에게 줄 테니 내게 갚지 말고 다른 사람에게 베풀라'는 것이 이 세계의 교환방식이다. 나눔, 호혜, 돌봄, 공동선(common good)이라는 가치철학이 삶의 기본적인 생활양식으로 자리 잡고 있다. 최근 세계인들의 관심이 집중되고 있는 스페인의 몬드라곤, 이탈리아의 볼로냐, 캐나다의 퀘백 등 이른바 협동사회 공동체들이 이 원리가 흐르는 대표적인 지역들이다.

어떻게 이것이 가능한 것일까. 이윤 동기의 자본주의 시장법칙으로는 이 현상을 설명하기 어렵다. 미래의 '불확실한' 공통이익을 위해 당장의 '확실한' 손해를 감수할 사람이 과연 몇 명이나 되겠는가. 이 특별한 순환구조는 국가가 덜 가진 자나 능력이 떨어지는 사람들을 위해 더 가진 자로부터 부를 덜어내는 '재분배'와는 다르다. 이 '집단적 돌봄 현상'이 가능한 이유는 나누고 베푸는 일련의 과정이 궁극적으로 나를 포함해 공동체 전체의 이익과 발전에 기여할 것이라는 큰 믿음이 전제돼 있기 때문이다. 인간의 얼굴을 가진 경제 질서, 호혜와 나눔의 공동체, 더불어 함께 사는 사회, 바로 우리가 꿈꾸는 멋진 세상이다.

289개의 사회적 기업 가운데 216개의 기업이 적자를 낸 성적표는 현존하는 사회적 기업의 한계와 기업가의 무능을 드러낸 것일까. 그럴 수도 있고 아닐 수도 있다. 한 편으로는 시장실패라는 차가운 비판을 벗어날 수 없지다. 하지만, 다른 한편으로 개인의 이익추구를 보편적 '선'이라고 생각하는 낡은 가치관과 착한 기업의 생존율이 극히 낮은 '일그러진' 경제 질서 탓이기도 하다. 나아가 이들 기업이 사회적으로 끼친 보이지 않는 긍정적 효과(+)를 무시한 채, 재무제표 상의 회계숫자(-)만으로 사회적 기업의 공과를 측량하는 것은 잘못된 접근방법일 뿐만 아니라 부당하기까지 하다. 이 잣대는 영리부문에서만 유효한 기준일 뿐이다.

생태계가 깨끗해야 우리가 건강해지는 것처럼...

큰사진보기

|

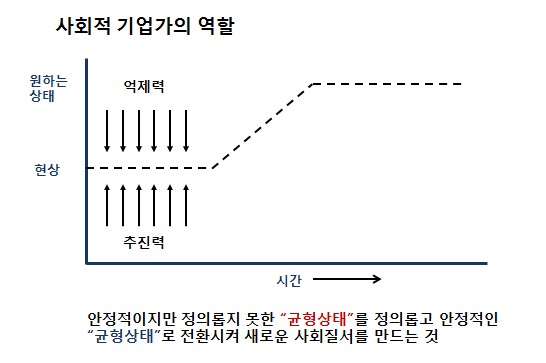

| ▲ 사회적기업가의 역할 (by Roger Martin, Sally Osberg) |

| ⓒ 문진수 | 관련사진보기 |

사회적 기업이 나무라면 사회적 경제는 숲이다. 나무가 없다면 숲을 만들 수 없는 것처럼 숲이라는 '생태계'가 없다면 나무 한 그루는 홀로 성장할 수 없다. 숲과 나무 모두가 중요하지만, 지속가능한 발전을 이루려면 '숲'을 만들기 위한 작업을 소홀히 다뤄서는 안 된다. 나무를 심는 작업을 계속하되 숲이라는 큰 그림과 조화를 이뤄야 한다는 뜻이다. 우리들 곁에 존재하지만 이제까지 제대로 가치를 발휘하지 못했던 유형무형의 자원들을 결합해 새로운 경제 생태계를 조성하는 왕성한 활동과 실험을 하는 주체. 그것이 사회적 기업이다.

사회적 기업가는 기존에 없었던 새로운 방식으로 숲을 조림해가는 개척자이며 경제와 사회라는 '서로 배치될 것 같은' 두 개의 코드(code) 사이의 역동적 균형을 만들어내는 사람이다. 둘 중 한 가지 코드가 희생당하는 상황이 발생하면, 사회적 기업은 정체성을 상실한 채 영리기업으로 '퇴행'하거나 반대로 아름다운 깃발만 펄럭이다가 시장에서 소리 없이 사라지게 될 가능성이 높다. 그러므로 지금 이곳에서 사회적 기업가로 살아간다는 것은 서로 다른 두 개의 근(根)을 가진 이차방정식을 푸는 지난한 과정임이 분명하다.

이 고단하고 힘든 전쟁을, 온몸으로 치르고 있는 모든 혁신기업가들에게 힘찬 응원의 박수를 보내자. 자신이 이루고자 하는 꿈을 향해 힘찬 날갯짓으로 푸른 하늘을 훨훨 날아다닐 수 있도록 지원을 아끼지 말자. 비록 지금은 변방에 머무는 미미한 존재일지 모르나, 이들이야말로 미래의 어느 시점엔가 우리가 사는 마을과 지역 그리고 사회를 아름답고 풍요롭게 만들어 줄 '진짜' 영웅들 아니겠는가.