[기사 수정: 18일 오후 3시 30분]

ⓒ

쌍용자동차 사태 해결은 노동자들이 공장으로 돌아가는 것부터다. 지난 2009년 노사간 합의도 했다. 하지만 3년이 흐른 지금 한발도 못 나가고 있다. 노동계 쪽에선 회사가 합의를 지키지 않고 있다고 한다. 반면, 회사는 아직 복직은 어렵다는 입장을 고수하고 있다. 경영 상황이 좋지 않다는 이유다. 과연 누구의 말이 옳을까.

우선 지난 2009년 노사합의문을 들춰보자. 당시 쌍용차 노사는 77일간의 파업을 끝내면서, '8·6 노사합의문'을 만들었다. 합의문에는 '농성자 중 48%를 무급휴직자·영업전직으로, 52%를 희망퇴직·분사로 두고 1년 경과 후 무급휴직자는 생산물량에 따라 순환근무가 이루어질 수 있도록 한다'고 적었다.

또 영업직 전직을 위해 영업직군을 신설하고 직무교육을 이수한다는 내용도 있다. 그리고 '무급휴직, 영업직 전직, 희망퇴직을 한 경우 향후 경영상태가 호전돼 신규인력 소요가 발생하는 경우 공평하게 복귀 또는 채용한다'고도 했다. 이밖에 퇴직자 가운데 일반 조합원에 대한 민·형사상 고소·고발을 취하한다는 내용도 있다.

합의서엔 1년 후 근무..."3년 동안 단 한 명도 공장으로 돌아가지 못했다"합의문대로라면, 2010년 8월 무급 휴직자들은 공장으로 돌아가야 했다. 하지만 지난 3년이 넘도록, 무급휴직자 가운데 공장으로 돌아간 사람은 단 1명도 없다. 양형근 금속노조 쌍용차 지부 조직실장은 "현재의 쌍용차 생산물량 등을 감안하면, 이미 무급 휴직자들은 회사에서 일하고 있어야 한다"고 말했다.

하지만 쌍용차 쪽에선 노사합의서는 경영정상화가 전제돼야 효력이 있다는 것이다. 이유일 쌍용차 사장은 지난 4월 중국 북경모터쇼에서 "아직 해고자들을 복직시킬 만큼 경영이나 생산물량이 충분하지 않다"고 말했다. 또 다른 관계자는 "합의서 가운데 '생산물량에 따라'라는 말은 어느 정도 경영이 정상화돼야 한다는 의미"라며 "작년까지 적자를 낸 회사에서 해고자들을 복직시키기는 어렵다"고 말했다.

ⓒ

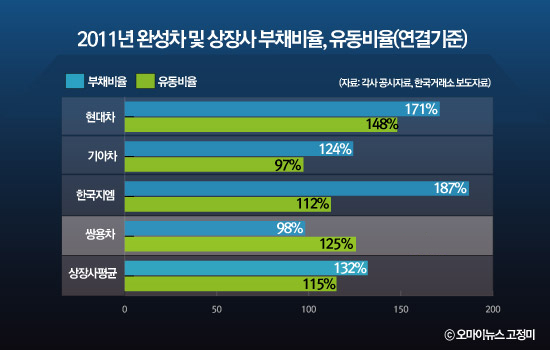

그렇다면 쌍용차의 경영상황을 살펴보자. 우선 부채비율. 기업의 재정 안전성을 알 수 있는 대표적인 지표다. 작년 말 기준으로 98%다. 이는 다른 국내 자동차 회사들과 비교해보면 가장 낮다. 현대차가 171%, 기아차가 124%, 한국지엠이 187%였다. 주식시장에 올라와 있는 상장회사들의 평균 부채비율(132%)보다도 낮다.

또 기업의 자금 조달 능력을 알 수 있는 유동비율 역시 쌍용차는 높은 수준이다. 유동비율은 1년 안에 현금화할 수 있는 자산(유동자산)을 1년 내 갚아야 하는 빚(유동부채)을 나눈 값이다. 부채비율이 낮으면 낮을수록, 유동비율은 높으면 높을수록 좋다. 쌍용차는 작년 말 기준으로 125%다. 현대차의 148%보다는 낮지만, 기아차 97%, 한국지엠 112%보다 높았다.

쌍용차, 현대기아차보다 부채비율 낮고 현금 수입 능력 좋아 부채비율과 유동비율만 따지고 보면, 국내 자동차업계 뿐 아니라 대기업들 가운데서도 높은 수준의 재정 안전성을 보이고 있는 셈이다.

ⓒ

물론 회사 쪽 설명대로 지난해 쌍용차는 당기 순이익이 -1124억 원을 기록했다. 현대차가 작년 순이익이 4조7408억 원, 기아차가 1조8048억 원 등을 보인 것에 비하면 턱없이 적다. 일부에선 손익계산서 자체에서 쌍용차의 회계 불투명성을 제기하는 지적도 있다. 당기 순이익과 자동차를 팔아서 생기는 현금 유입액의 차이 비중이 너무 크다는 것이다.

한지원 노동자운동연구소 연구실장은 "현대차나 기아차와 비교할 때, 당기순익과 영업활동으로 인한 발생액 비중이 (쌍용차는) 너무 높다"면서 "정상적인 손익계산서 구조로는 이해하기 어렵다"고 말했다.

그는 대신 "이보다 기업들의 영업활동으로 인한 현금흐름이 더 중요하다"고 설명했다. 손익계산서보다 실제 회사의 현금흐름을 보면, 회사의 현재 상태를 더 잘 알 수 있다는 것이다. 실제 올해 1분기에 공개된 공시자료를 분석해보면, 쌍용차의 현금흐름 비율은 11.2%를 보이고 있다. 현대차가 7.9%, 기아차가 10.6% 보다 높다. 현금 수입 능력만 보면, 쌍용차는 국내 업계 1위 업체보다 더 높다는 것이다.

쌍용차가 이처럼 높은 재무안정성과 수익성을 올리는 이유는 정리해고에 따른 인적 구조조정이 크다. 지난 2009년 2646명의 노동자가 해고와 무급휴직 등으로 회사를 떠났다. 대신 남은 절반의 인력은 살인적인 노동강도 속에 일을 하고 있다.

이는 실제 지표에서도 그대로 드러난다. 자동차 공장에서 대표적인 노동강도 지표는 편성효율이다. 자동차 한대를 만드는데 평균 작업자수를 실제 작업자수로 나눠 계산한 수치다. 대체로 편성효율이 높게 나오면, 그만큼 현장에서 일하는 사람이 적다는 뜻이다. <오마이뉴스>가 평택 공장에서 만난 작업자의 증언을 들어보면, 편성효율이 85-90%에 달한다. 반면 현대차는 53%, 기아차는 56%, 한국지엠은 76%다.

살인적인 노동강도를 줄이면, 1500명 이상 고용도 가능

ⓒ

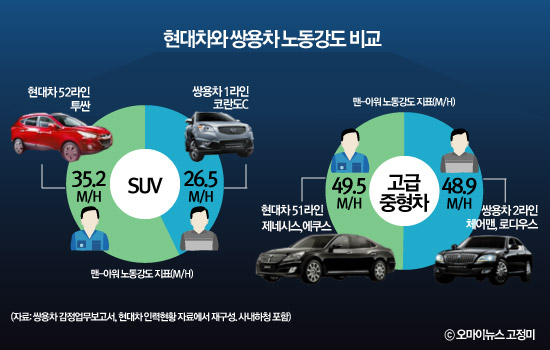

이밖에 차 한 대를 한 시간에 만들기 위해 투입되는 사람수(맨-아워 지표)도 마찬가지다. 특히 현대차 생산라인과 비교하면 더욱 두드러진다. 예를 들어 쌍용차의 대표적인 생산 차종인 스포츠유틸리티자동차(SUV)를 놓고 현대차의 비슷한 조립라인을 비교하면, 쌍용차 현장 작업자 수가 훨씬 적다.

한지원 실장은 "쌍용차 조립라인의 노동자들이 현대차보다 33%나 더 힘든 노동강도에서 일하고 있는 셈"이라며 "요즘 인기있는 렉스턴과 카이런 등을 만드는 쌍용차 3라인의 경우는 (현대차와) 비교 자체가 불가능할 정도"라고 말했다. 그는 이어 "작년 기준으로 3라인 노동자들의 경우 연간 노동시간이 2819시간에 달한다"면서 "우리나라에서 가장 오래 일한다는 현대차의 2678시간보다 오히려 많다"고 덧붙였다.

결국 쌍용차가 생산 현장에서 인력 고용이 시급하다는 점을 보여준다. 당장 편성효율을 현대기아차가 아닌 한국지엠(78%) 수준으로만 낮추어도 기능직으로 502명이 필요하다. 또 생산량이 많은 3라인의 경우는 사실상 2교대 근무가 필요한 상황이다. 2교대로만 바꿔도 936명의 일자리가 생긴다.

한 실장은 "아무리 보수적으로 생각해서, 상식적인 수준으로 공장을 운영한다고 하더라도 1500명 이상이 필요하다"고 말했다. 그는 또 "이들을 당장 고용하더라도 쌍용차 현금 흐름 비율 등을 볼 때 경영상에도 큰 무리가 발생하지 않을 것"이라고 전망했다.

이에 대해 쌍용차 쪽에선 회의적이다. 3라인의 경우만 과거 수준으로 가동되고 있을 뿐이며, 노동시간 역시 1, 2라인의 경우 타 업체와 비교해도 높지 않다는 것이다. 회사 관계자는 "부채비율이 상대적으로 낮긴 하지만, 여전히 적자인 상황에서 추가 인력을 고용하기란 무리"라며 "재무 안정성에 대한 평가 등은 상황에 따라 달라질 수도 있다"고 설명했다.

또 다른 관계자는 "생산쪽에서 파악한 편성효율은 70%대 수준"이라며 "3라인의 경우도 잔업 등을 하고 있지만, 향후 시장 상황에 따라 생산이 여전히 불투명한 상황"이라고 덧붙였다.