김제 모악산 서북기슭에 귀신사가 있다. 이름처럼 무섭거나 섬뜩하지 않다. 금산사에 치여 눈여겨보는 이가 드물다지만 예전에는 금산사를 말사로 둘만큼 큰 절이었다. 지금은 팔남매를 키워낸 어머니의 젖가슴마냥 오그라들었다. 꾸미지 않고 있는 그대로 남겨진 절, 그러나 한번 가면 정이 들어 꼭 다시 찾고 싶어지는 그런 절이다.

큰사진보기

|

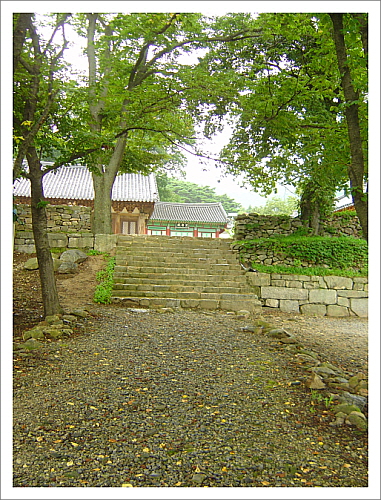

| ▲ 귀신사 정경 귀신사는 꾸밈없고 소박한 절, 한번 가면 정이 들어 다시 찾게 되는 그런 절이다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

모악산은 이름처럼 어머니 같은 산이다. 그래서 귀신사는 어린아이가 엄마 젖무덤에 파고들듯 그렇게 찾아가게 된다. 호남고속도로 금산사IC를 빠져나와 차머리를 귀신사로 돌리면 어머니의 품에 안기는 느낌처럼 포근해진다.

모악산은 예전엔 엄뫼, 큰뫼라 불렸다. 어머니 같이 크고 모든 것을 다 품는 너그럽고 속 깊은 마음씨를 갖고 있는 산이다. 고은 시인은 모악산은 어머니 같은 산도 아니고 그냥 어머니라 했다. 먼데 사람, 온갖 풀과 나무, 짐승, 함께 살아가는 사람 모두를 내 자식으로 품에 안은 어머니라 했다.

그래서 그런지 모악산을 끼고 여러 종교가 모여들었다. 모악산 주변은 여러 종교의 성지와 같은 곳이다. 미륵신앙의 도량 금산사가 있고 조계종의 절로 귀신사가 있다. 1900년을 전후하여 금산교회와 수류성당이 세워졌다. 이 당시 증산교가 창시된 곳도 모악산이다.

큰사진보기

|

| ▲ 수류성당 모악산은 종교의 성지와 같은 곳으로 여러 종교가 모여들었다. 천주교도 예외는 아니었다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

귀신사는 이런 모악산 기슭에 삼국을 통일한 신라에 의해 정략적으로 세워진 절이었다. 통일국가의 지배이념인 화엄사상을 전파하고 반감서린 백제의 민심을 수습하기 위해 세워진 화엄십찰의 하나로, 그 당시에는 부석사, 화엄사, 해인사, 범어사 등과 어깨를 나란히 하는 절이었다.

지난날의 영화는 사라지고 이제 귀신사는 아담한 절로 남았다. 귀신사로 오르는 계단 길 양 옆으로 몇 그루 나무가 줄지어 서있는데 소박하다 못해 애처롭게 보인다. 속세에서 바로 절로 오르지 말라는 의미일 게다. 일주문을 대신하듯 계단길이 끝나는 지점에 두 그루의 나무가 서있다.

몇 발자국이면 닿을 거리이지만 느릿느릿 발걸음을 아꼈다. 마침내 대적광전 앞마당에 닿았다. 시간은 몇 분 안 걸렸지만 내 머릿속에 작년 여름 강진 무위사를 갔을 때의 실망감과 무위사를 대신할 만한 절을 찾았다는 안도감이 교차하고 있었다.

무위사는 이제 예전 무위사가 아니다. 천왕문을 지나 극락전에 이르는 소박한 길은 보제루의 건물이 가로 막고 있다. 처음 무위사를 가본 사람이면 덜하겠지만 예전의 무위사를 기억하는 사람이면 절을 망쳐놓았다는 절망감마저 든다.

큰사진보기

|

| ▲ 무위사 정경 무위사 천왕문에서 극락전에 이르는 소박한 길로 이제는 귀신사에서나 볼 수 있다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

작년 여름에 무위사를 갔다가 공사를 하고 있는 모양이 꼴사나워 그냥 와버린 기억이 귀신사를 앞에 두고 머릿속에서 떠나지 않았다. 이런 생각의 끝을 깨트린 것은 강아지다. 사람이 그리웠는지 강아지가 내게로 달려와 반갑게 맞이해 준다. 속으로 하얀 놈은 '엄뫼'로 까만 놈은 '큰뫼'로 이름 지어 주었다.

큰사진보기

|

| ▲ 엄뫼, 큰뫼 무위사는 누렁이가 반겨주었는데 귀신사에서는 강아지가 반겨주었다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

대적광전 앞마당은 소박하기만 하다. 오른쪽 요사채 옆에 장독대가 있고 배롱나무는 꽃잎을 떨어뜨리며 가을을 맞이하려하고 있다. 대적광전 현판만 없었다면 귀신사 마당은 일반 살림집처럼 보인다.

큰사진보기

|

| ▲ 대적광전 앞마당 대적광전 현판만 떼어내면 귀신사는 여느 살림집 같다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

맞배지붕을 한 대적광전은 깔끔하다. 회벽칠을 한 하얀 벽과 깔끔한 빗살창살과 참 잘 어울린다. 옅은 화장을 하여 뽀얀 민얼굴을 한 여인처럼 단청을 하지 않아 청초한 멋이 난다. 그러나 가냘프지는 않다. 정면에서 보면 아담하지만 옆에나 뒤 언덕에서 보면 암팡지게 보인다.

큰사진보기

|

| ▲ 대적광전 뒷모습 앞에서 보면 대적광전은 왜소해 보이나 옆이나 뒤에서 보면 암팡져 보인다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

대적광전 뒤에는 작은 동산이 있다. 동산으로 오르는 길은 경사가 가파른 계단 길로, 마치 불법의 정도를 구하는 사람이 속계를 벗어나 선계로 향하는 길처럼 보인다. 언덕 계단 길 끝엔 귀신사 절 입구에 세워진 두 그루의 나무처럼 이곳에서도 서 있다. 새로운 세계로 들어가는 문처럼 보인다.

큰사진보기

|

| ▲ 작은 동산에 이르는 길 속계를 벗어나 선계로 향하는 길처럼 보인다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

이 작은 동산이 아니었으면 귀신사는 한낱 재미없는 소박한 절로 끝났을 것이다. 이 작은 동산은 영묘한 모악산의 분위기와 잘 어울린다. 오래된 감나무와 배롱나무가 계절을 달리하며 붉은 색을 토해낸다. 다부진 삼층석탑과 두 동강 난 석물을 이고 있는 석수는 이 동산의 깊이를 더해준다.

석탑은 고려 때 만들어진 백제 풍의 양식을 계승한 것으로 대적광전처럼 몸집은 왜소하나 당당하다. 석탑 옆에는 절에서는 좀처럼 구경하기 어려운 석수가 있다. 모악산의 신묘한 기운에 잘 어울리는 석수인 것 같은데 언뜻 봐서는 개처럼 보이나 자세히 보면 사자다. 등에는 남근석을 업고 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 삼층석탑 오래된 감나무를 배경삼아 서있는 모습이 당당해 보인다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

풍수지리에 따르면 이 지역의 지형은 개의 음부를 나타내는 구순혈(狗脣穴)에 해당하는 곳으로 남근으로 그 기운을 누르기 위해 이 석물을 만들었다 전한다. 불교가 민간신앙을 수용한 것이거나 서로 타협하여 만들지 않았나 생각된다.

불교에서 사자의 상징성은 크다. 몸과 마음을 고르게 하여 여러 가지 악행을 굴복시키는 부처님을 인사자(人獅子)라 하고, 부처의 위엄 있는 설법을 사자후(獅子吼), 부처가 앉는 자리를 사자좌(獅子座)라 한다. 불교의 조각 작품에 사자가 여러 곳에 등장하는 것도 이런 연유 때문이다.

원래는 개가 남근을 업고 있어야 의미가 맞을 것 같은데 사자만큼은 불교가 양보를 하지 못했나 보다. 조각은 사자로 하고 모양은 개 모양을 하였으니 참 절묘하다. 사자라 써놓고 개로 읽으라는 꼴이다. 개처럼 보이는 사자라, 보면 볼수록 웃음이 난다.

큰사진보기

|

| ▲ 귀신사 석수 언뜻 봐서는 개처럼 보이나 자세히 보면 사자다. 개처럼 만든 사자라, 불교와 민간신앙이 절묘하게 타협했다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

귀신사 갈무리는 귀신사에서 멀찌감치 떨어져 있는 부도 앞에서 하는 게 좋다. 귀신사를 빠져나와 금산사 방향으로 조금 가다보면 청도원마을 입구가 나오고 거기에서 오른쪽으로 농로 길을 따라 조금 가다보면 밭 가운데 부도가 있다. 이 부도에서 귀신사를 보면 가마득하게 보인다. 옛날 귀신사의 사세를 짐작케 한다.

큰사진보기

|

| ▲ 부도와 귀신사 귀신사 부도 앞에서 귀신사를 보면 가마득하게 보인다. 예전의 귀신사 사세를 짐작케 한다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

귀신사(歸信寺), 작가 양귀자는 <숨은꽃>에서 '영원을 돌아다니다 지친 신이 쉬러 돌아오는 자리'라 하였다. 말뜻은 틀리지만 의미는 맞다. 귀신사는 지친 영혼이 돌아와 쉴만한 절이요, 지친 도시인이 상처 입은 마음을 치유하려고 돌아오는 절이다. 글자대로 한 번 오면 반드시 다시 돌아오리라 믿는 그런 절이기도 하다. 귀신사는 감이 익어가는 가을이 더 좋다. 가을에 다시 돌아갈 것이라는 믿음을 갖고 귀신사를 홀가분하게 떠났다.

덧붙이는 글 | 이기사는 pressianplus에도 실렸습니다. 오마이뉴스는 직접 작성한 글에 한해 중복 게재를 허용하고 있습니다.

8월말경에 다녀와서 쓴 글입니다.