취업전선에서 '지잡대(지방의 잡스러운 대학)'로 홀대받는 것도 서러운데, 취업률 낮다고 부실대학 취급을 받아야 하나. 지난 8월 31일 교육과학기술부가 43개 '정부재정지원 제한대학'과 13개 '학자금대출제한 대학'을 발표한 후 이들 부실대학의 선정기준과 대학구조조정 작업의 타당성에 대한 논란이 이어지고 있다.

전국의 337개 일반대 및 전문대 중 정부재정지원 제한대학으로 지목된 학교는 정부가 지원하는 각종 사업을 신청할 기회가 제한되고, 학자금대출 제한대학은 소속 학생들이 학자금을 대출받기 어려워져 신입생 모집 등에 불리할 수밖에 없다.

부실대학 선정 작업은 지난해 7월 출범한 대학구조개혁위원회가 '정부재정지원 제한→학자금대출 제한→경영부실대학 선정→퇴출' 과정을 통해 공급 과잉인 대학을 정리하겠다는 의도로 추진하고 있지만 '서울중심주의와 학벌사회 등 구조적 문제를 고려하지 않고 일방적 줄 세우기를 하고 있다'는 불만이 제기되고 있다.

학벌사회·서울중심 현실 외면한 일방적 줄 세우기교육정책을 연구하는 민간단체인 한국대학교육연구소는 이번 발표에 대해 논평을 내고 "지방 인구가 급격히 감소하면서 지역 대학의 신입생 모집이 갈수록 어려워지고 있는데 지금처럼 학생 충원율과 취업률 등을 주요 기준으로 대학을 평가한다면 지방 대학들이 피해를 볼 수밖에 없다"고 비판했다.

▲지난해에 이어 올해도 발표된 ‘정부재정지원 제한대학’ 평가 지표. 지난 8월 31일 발표는 13학년도에 해당된다. 평가지표에 약간의 변동이 있었다. ‘△’는 감소를 뜻한다. ⓒ 교육과학기술부

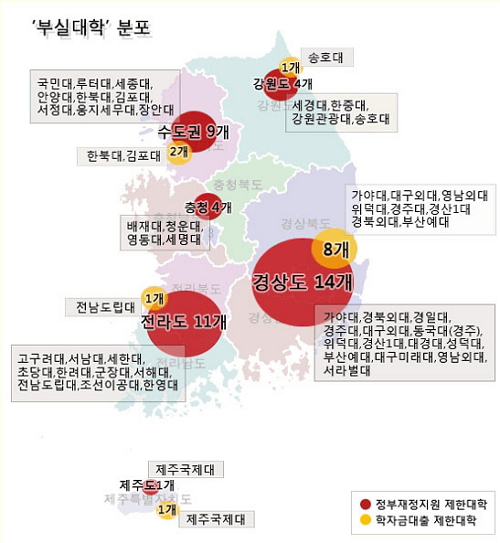

실제로 올해 정부재정지원 제한대학 43중 34곳이 서울 등 수도권이 아닌 지방대학이며 학자금 대출제한 대학 13곳 중 11곳도 지방대학이다. 재정지원 제한대학 선정 기준은 교육성과(취업률, 재학생 충원율), 교육여건(전임교원확보율, 교육비환원율, 장학금지급률, 등록금, 법인지표), 교육과정(학사관리 등) 지표 등이다. 그 중 교육성과 부문인 취업률이 20%, 재학생 충원률이 30%로 전체 지표의 50%를 차지하고 있다. 사실상 취업률과 재학생 충원율이 '부실대학' 여부를 판가름하는 것이다.

▲전국 '부실대학' 분포. 서울 소재 대학은 단 2곳뿐이고 대부분 지방에 집중돼 있는 것을 볼 수 있다. ⓒ 손지은

대학들 '취업률 높이기' 총력전... 인문·예술계 학과 피해 이런 기준은 학벌을 중시하는 우리사회 풍토 때문에 지방대 출신은 실력이 있어도 취업 관문에서 차별받기 일쑤이고 이 때문에 신입생 충원도 어려운 현실을 외면한 것이라고 지방대 관계자들은 불평하고 있다. 또 취업률을 중시하는 대학평가 기준 때문에 대학들이 무리하게 취업률을 높이는 과정에서 부작용도 나타나고 있다.

재정지원 제한과 학자금 대출제한 대학으로 동시 선정된 경기도 김포시 김포대의 경우 지난 5일 "취업정보센터와 취업엑스포 등을 통해 현재 취업률 56.38%를 80%까지 끌어 올리겠다"고 발표하는 등 각 대학들이 부실대학에서 벗어나기 위한 단기 대책을 내놓고 있다. 이 와중에서 상대적으로 취업률이 저조한 인문·예술 계열 학과는 통폐합 등의 기로에 놓이고 있다.

지난해 재정지원 제한대학으로 선정됐다가 올해 벗어난 전북 익산 원광대의 경우 77개 학과 중 학생충원율과 취업률이 낮은 11개 학과를 통폐합 했다. 한국문화학과와 독일문학 언어전공, 프랑스문화 언어전공, 정치외교학, 인문사회자율전공학부, 자연과학자율전공학부 등 6개 학과(부)는 2013학년도에 신입생을 모집하지 않는다. 철학과는 2년 후 폐지가 추진되며, 국악전공과 음악전공은 음악과로, 무용전공은 스포츠과학부와 합쳐 스포츠산업 복지학과가 됐다. 도예, 한국화, 서양화, 환경조각전공은 미술과로 통폐합했다.

지난해 재정지원 제한대학으로 선정됐던 대전 목원대와 대전대도 인문, 예술계를 중심으로 각각 3개, 4개 학과를 통폐합했다.

자신들이 선택한 학과가 없어지는 사태를 맞은 재학생과 교원들은 반발했지만 각 학교 측은 '획기적 조치 없인 학교가 문을 닫을 판'이라며 단호한 입장이다. 재학생들은 '폐지학과'라는 낙인 때문에 취업 등에도 불이익이 있을 것이라고 걱정하는 분위기다.

▲'부실대학' 발표 후 재정지원제한대학으로 지목된 동국대 경주캠퍼스 누리집에는 학생들의 문의가 잇따랐다. ⓒ 동국대학교 경주캠퍼스 누리집

대학 공급과잉 원죄는 김영삼 정부의 '묻지마 인허가' 전문가들은 저출산·고령화 추세로 학령인구가 감소하고 있기 때문에 대학 구조조정이 불가피하다는 것을 대체로 인정한다. 고교 졸업자 수는 올해 64만 명에서 2018년에 55만 명, 2024년에는 39만 명으로 향후 12년간 총 39%나 감소할 것으로 정부는 내다보고 있다.

그러나 대학이 지금처럼 공급과잉 된 중요한 원인 중 하나가 지난 1996년 김영삼 정부의 설립자유화 조치 때문인데, 정부가 이런 '원죄'의 책임을 지지 않고 대학들에 모든 책임을 전가하고 있다는 비판도 나오고 있다. 김영삼 정부는 토지, 교사, 기숙사, 실험시설 등 대학설립을 위한 최소조건만 있으면 설립을 허가하는 정책을 도입했고, 이로 인해 최소기준에 턱걸이 한 대학들이 우후죽순 생겨나 대학의 질적 수준이 떨어지고 공급과잉이 됐다는 지적이다.

민주화를 위한 전국교수협의회는 성명서를 통해 "우리나라 고등교육은 양적으로 팽창한 사립대학 설립에 의존했고, 경쟁을 통해 질적 비약을 이루겠다는 교육부의 정책 목적은 실패했다"고 비판했다. 성명서는 이어 "양적팽창이 질적 비약으로 이어지지 못한 원인을 분석해야 하는데 부실대학 퇴출정책은 원인 분석 없이 팽창된 공급만 줄이려는 대중요법"이라고 질타했다.

시민단체인 '노동자연대'의 국민대모임 이아혜(법학4)씨는 "우리 정부의 고등교육에 대한 재정투자는 경제협력개발기구(OECD)회원국 중 꼴찌 수준인데다 일자리 창출정책도 제대로 하지 않고 있다"며 취업률 압박을 통해 청년 취업난의 책임을 대학에만 전가하는 정부를 비판했다.

'퇴출'에 앞서 교육여건 개선 위한 청사진을 전문가들은 대학 수를 줄여 나가되, 교육의 공공성을 높이고 교육여건을 개선하기 위한 종합대책을 마련한 뒤 그 틀 안에서 합리적인 구조조정을 해야 한다고 지적하고 있다.

한국대학교육연구소 이수연 연구원은 "무작정 대학 수를 줄이는 것이 아니라 어떤 목표로 구조조정을 하느냐가 중요하다"며 "사학재단이 재정지원 책임을 회피하고 독선적으로 운영하는 등의 근본문제를 해결하지 않고 하위 대학 몇몇을 잘라내는 방식은 또 다른 부실대학을 양산할 수밖에 없다"고 지적했다.

그는 "사학 법인과 정부의 지원을 의무화 하고 대학 비리 감시를 위한 감사 기능 정상화가 필요하다"며 "부실대학 난립을 가져온 설립·정원 자율화 정책도 폐기되어야 한다"고 말했다. 또 중대한 비리를 저지른 대학, 극심한 부실로 퇴출이 불가피한 대학에 대해서는 대학구성원들의 피해를 최소화할 방안을 마련하고 잔여재산은 정부가 국고로 환수하는 방안도 강구해야 한다고 지적했다.

민주화를 위한 전국교수협의회도 앞서 발표한 성명에서 "대학 퇴출정책을 펴기 전에 우리나라 교육의 공공성을 높이고 고등교육을 발전시키기 위한 장기적 목표와 구체적인 정책을 제시해야 한다"고 강조했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 세명대 저널리즘스쿨대학원 온라인 미디어 <단비뉴스>(www.danbinews.com)에도 실렸습니다. 오마이뉴스는 직접 작성한 글에 한해 중복 게재를 허용합니다.