큰사진보기

|

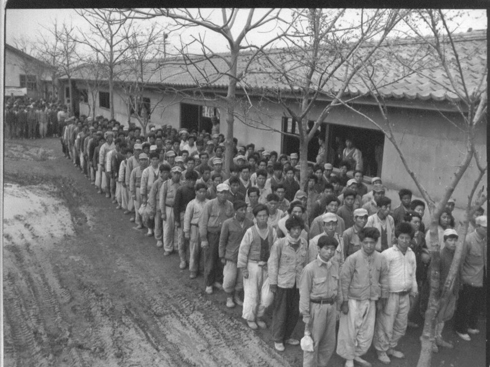

| ▲ 훈련소에 입소하는 청년들(대구 근교, 1951. 4. 20.). |

| ⓒ NARA |

관련사진보기 |

각산준기와 순희가 철길을 건너자 한 마을이 나왔다. 그 마을은 대부분 초가로 집집마다 돌담이 둘러져 있었다. 그 마을은 구미면 원평6동으로 별칭 '각산'이었다. 금오산으로 가는 각산마을 갓집 한 곳에서 불빛이 새어나왔다. 그 집은 대문이 없는 돌담집이었다.

"이제부터 당분간 동생은 벙어리가 되어야 해요. 억센 평안도 사투리는 일단 이곳 사람들에게는 경계 대상이 될 테니 말이에요.""알가시오. 우리 오마니도 기러더구만요. 아무튼 전쟁터에서는 입이 바우터럼 무거워야 산다고요."그들은 집 안으로 들어갔다. 순희가 인기척을 내면서 방문으로 다가갔다.

"계십니까?""….""계십니까?""….""계십니까?"그제야 방안에서 인기척이 났다. 한 할머니가 방문을 반쯤 열고는 말했다.

"이 밤중에 누고?""피난민인데 잠깐 쉬어갈 수 있겠습니까?""방이 없다.""그럼, 길 좀 물어보겠습니다."할머니는 방문을 반쯤 열고 두 사람의 몰골을 훑은 뒤 다소 안심도 되고 연민의 정이 가는지 그제야 방문을 활짝 열었다.

"그라믄 잠깐 들어 온나.""고맙습니다."인명재천

큰사진보기

|

| ▲ 미 군함이 동해 청진 앞바다에서 인민군 진지에다 함포사격을 하고 있다(1951. 7. 22.). |

| ⓒ NARA |

관련사진보기 |

준기와 순희는 신발을 벗고 방안으로 들어갔다. 곧 어둑하던 방안이 눈에 차츰 들어왔다. 아랫목에는 할아버지가 누워 있었는데 이따금 신음소리를 냈다.

"우리 영감은 오늘내일해서 아이들만 피난 보내고, 마, 우리는 피난도 안 갔다. 우린 이제 살만큼 살았고, 저 영감을 데리고 우예(어찌) 피난갈 끼고. 마, 그래, 내 집에 이대로 주저앉아 지낸다. 그래 어데서 왔노?""서울서 왔습니다.""서울? 아이고 멀리서도 왔네. 그래 둘이 우째 되노?""남매간입니다. 남동생인데 말을 못합니다."준기가 할머니에게 넙쭉 절을 했다.

"그래? 인사성도 밝고, 참 인물 아깝데이.""….""저녁은 묵었나?""아직…. 할머니, 밥값 드릴 테니 염치 없지만 밥 좀….""알았다. 두 사람 다 마이(많이) 시장해 보인다. 찬은 없지만 내 금방 따신 밥 지어줄게."할머니는 윗목 쌀자루에서 쌀과 보리를 두어 홉 남짓 담아 부엌으로 나갔다. 순희도 할머니를 따라 부엌으로 나갔다.

"난리라 카지만 마, 내사 평시와 똑같이 산다. 옛날 말에도 '인명은 재천'이라 안 카나. 아랫구미 송정동에 사는 장천 댁 할마이는 늘 발발 떨며 조심해도 지난번 폭격 때 머이(먼저) 가더라."할머니와 순희는 아궁이의 불을 지피며 계속 소곤거렸다.

"그래 지금 어데로(어디로) 가는 길이고?""깊은 산속으로 들어가는 길입니다. 거기 가야 안전할 것 같기에.""그 말은 맞다. 요새 본께로 젊은 사람들은 군인이나 경찰들 눈에 띠기만 하면 이쪽저쪽에서 마구 잡아간다 카더라. 내 손자도 얼매 전에 그래 잽히갔다 아이가.""어느 쪽으로 갔습니까?""큰 손자는 일찍 국군으로, 둘째는 얼매 전에 인민군한테 붙잽히 갔다."곧은 나무곧 솥뚜껑 틈으로 김이 세차게 나왔다. 그와 함께 밥 끓는 물도 함께 그 틈새로 쏟아져 나왔다.

"이제 밥 다 돼 간다. 넌 불 그만 때고 방에 들어가라. 내 상 채리 갖고 따라 들어갈게.""네."순희가 방으로 들어왔다. 잠시 후 할머니가 밥상을 들고 들어왔다.

"마이 시장켔다. 퍼뜩 먹어라."준기와 순희는 며칠 굶은 사람처럼 후딱 밥을 아귀처럼 먹었다.

"찬이라고는 김치하고 무시(무) 장아찌밖에 없다."할머니는 그 모습을 흐뭇이 바라보며 손자 얘기를 했다.

"우리 손자들도 군대에서 배곯지는 않는지 모르겠다.""전쟁 중에는 어느 나라 군대나 배고플 겁니다.""시상이 왜 이런지 몰라. 해방 후로 쪼만한(조그마한) 이 구미바닥에도 조용한 날이 벨로 없었다. 밋(몇) 해 전부터 십일사건(1946년 10월 1일)이다 뭐다 해서 똑똑한 사람 마이(많이) 죽었다.""저희 어머니가 그러시데요. 나무도 곧은 게 먼저 꺾인다고.""하마. 그 말 참말로 맞데이. 우리 동네에 살았던 머서기도 10. 1 사건 때 경찰서를 점거하여 며칠 대장 노릇하다가 충청도에서 내려온 경찰들한테 총을 맞고 경찰서 밑 논에서 죽었데이. 참 유식하고 인물이 좋아 나중에 크게 한 자리할 줄 알았다. 그런데 마, 거적대기에 둘둘 말려 건너 공동묘지에 갔다아이가."그 얘기소리에 아랫목에서 신음하던 할아버지가 버럭 고함을 질렀다.

"마, 타관 애들하고 씰데없는 이야기 고만해라.""알았소. 우린 이제 살만 얼매나 살갓소. 우리가 평상 죽어살았는데 이제는 하고싶은 말을 하고 살아야제 뱃속에서 천불이 안 일어나지. 내사 지금 죽어도 마 한나도 억울치 않소."할머니가 크게 대꾸하자 할아버지는 더 이상 말이 없었다.

골로 가다

큰사진보기

|

| ▲ '골로 가다'의 현장 한국전쟁 전후로 좌익 및 부역혐의자를 산골짜기로 데려가 제 무덤을 파게 한 뒤 학살하고 그 자리에 매장하는 일들이 많았다(대구 근교, 1951. 4.). |

| ⓒ NARA, 이도영 |

관련사진보기 |

"우리나라 사람들은 평상(평생) 할 말도 지대로 몬하고 높은 사람들 시킨대로 살다 보니 늘 뙤놈, 왜놈들 종살이만 안 했나. 해방 후 이 구미바닥에도 알짜배기 똑똑한 사람들은 거진 다 골로 가고, 쭉정이들만 남아서 활개치다가 이 난리를 만났데이. 아랫구미에 사는 조동팔이라 카는 사람은 왜놈 밑에 빌어먹다가 해방되고 미군이 들어오자 갑자기 예수쟁이가 되더라. 그 사람은 늘 왜놈 말만 하디 금시(금세) 혀가 꼬부라져 꼬부랑말 씨부리쌌더라. 그러다가 왜놈 적산 능금(사과)밭을 지가 딱 차지하고 떵떵거리며 살더라. 그래 사람들이 그 사람을 '똥파리'라고 수군댄다. 해방이 되도 그런 놈들이 왜정 때보다 더 활개치며 잘 사니까 정신 바로 박힌 사람들이 바른 시상(세상) 만들겠다고 설치다가 골로 마이 갔다.""할머니, 골로 가는 게 뭐예요?""경찰이나 군인들이 높은 사람 말 잘 안 듣는 사람들을 골라 한밤중에 몰래 산골째기로 델꼬가 지 무덤 파게 한 뒤, 그 자리에서 총 쏴 죽이고, 거기다 바로 묻는 기다.""네?" "니들 참말로 몰라서 묻나?

"네, 어째 그런 일이?""그러니까 허파 터질 일 아이가. 그러니까 요새처럼 소내기가 디기(몹시) 짜들(퍼부을) 때는 잠깐 피하는 게 똑똑타. 하마, 시상이 시끄러울 때는 깊은 산속에 들어가 숨어사는 게 목숨을 부지하는 상책이다. 그래 니들은 우째(어떻게) 여기까지 피난 왔노?""세상 분위기에 휩쓸리다 보니….""그 분위기라 카는 바람에 쏠리지 않는 게 젤 힘들다. 사람이 지 줏대를 야물게 갖거나 맴(마음)을 비워야 그 바람에 쏠리지 않을 건데 젊을 때는 그게 그리 쉽지 않지. 하마, 그렇고말고.""할머니한테 인생공부 많이 합니다.""내 같은 무지렁이한테 멀 다 배우노?""아니에요, 할머니 예로부터 세 살 먹은 아이들에게도 배울 게 있댔어요.""아이고 누 집 처잔지 참 똑똑다. 나중에 우리 손자 며느리 됐으면 좋겠다. 근데 그 손자가 언제 지 집을 찾아올지 몰라. 시절이 왜 이런지…. 왜놈들 물러가 조선 사람들 이제 해방된다고 좋다고 했더니, 나란 두 쪽이 나고…, 이게 무신 난리지 모르겠다."(* 다음 회로 이어집니다.)