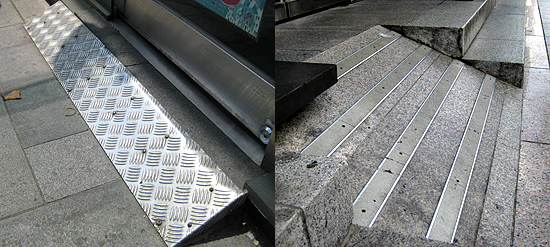

▲가파른 경사로강남대로변의 두 점포에 설치된 장애인용 경사로.

왼쪽 경사로는 높이 10cm에 17cm길이로 설치됐고, 오른쪽은 28cm 높이에 76cm 길이로 만들어졌다. 왼쪽 경사로는 30도 정도의 각도다.

두 경사로 모두 휠체어 이용자에게는 무용지물이다. ⓒ 유정아

13일 오전 11시, 강남대로는 오가는 사람들로 북적였다. 평일이었지만 다양한 편의·오락시설이 모두 모여 있는 곳이다 보니 놀러 나온 젊은이들이 많았다. 식당이나 카페 앞에는 자리를 기다리는 사람들의 줄이 길게 늘어서 있고, 강남역 출구 근처는 만날 사람을 기다리는 이들로 넘쳐났다.

인천에 살지만 누군가를 만날 때면 강남으로 자주 나온다는 고아무개(25)씨는 "놀 곳도 많고, 각지에서 오는 교통편이 강남역을 지나는 경우가 많아 여러 명을 만날 때는 좋은 접점이 된다"고 말했다.

반듯하게 정비된 길에 늘어서 있는 화려한 고층건물들의 입구로는 사람들이 쉼 없이 드나들었다. 서울 시내 최고의 번화가답게 출입객의 성별과 나이, 국적은 다양했다. 그러나 그렇게 북적거리는 거리에서 장애인을 찾기는 쉽지 않았다.

▲강남역 주변 점포들의 장애인용 경사로 설치 현황 ⓒ 고정미

점포 86곳 중 33곳 경사로 없어... 설치한 곳 중 6곳은 규정 미준수 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률은 공공기관이 아닌 일반 편의시설이나 점포의 경우, 그 규모가 300m²(약 91평) 이상일 경우 장애인의 출입을 위한 시설을 갖추도록 규정하고 있다. 점포주나 건물주는 입구에 휠체어가 드나들 수 있는 경사로를 설치하거나 도우미를 부르는 호출벨, 리프트 등의 보조시설을 마련해야 한다.

이때 경사로의 수평 길이는 단차(바닥에서 입구까지의 수직 높이)의 12배 이상을 원칙으로 한다. 다만 법령 공포 이전의 건물이거나 단차가 1미터 이하인 경우, 시설관리자 등이 경사로로 출입하는 것을 돕는 보조서비스를 제공할 경우 기울기를 8배까지 완화할 수 있다. 이 기준은 휠체어 이용자가 안전하게 드나들 수 있는 각도를 고려해 만든 것이다.

그러나 <오마이뉴스>에서 강남역에서 교보타워까지 이어진 대로변 점포 86곳을 조사한 결과, 휠체어용 경사로를 설치한 점포는 단 23곳에 불과했다. 그나마 경사로를 마련한 23개의 점포 중에서도 법정 규격을 준수한 것은 17곳뿐이었다.

나머지 6곳은 경사로의 길이 규정을 지키지 않았다. 가장 심한 두 점포는 28cm와 10cm의 턱에 각각 76cm, 17cm의 경사로를 설치했다. 비율로 따지면 1:2.7, 1:1.7 정도가 된다. 길이 비율이 1:1.7인 경사로는 각도로 환산하면 약 30도가량이다. 30도는 비장애인에게도 가파른 경사다. 당연히 휠체어를 탄 이들에게는 무용지물이다.

강남구 장애인재활센터에서 만난 지체장애인 이아무개(50)씨는 "번화가라고 장애인 편의시설이 더 잘 되어있는 것은 아니다"며 "주변인 중에서도 가게에 들어가다가 (경사로에서) 미끄러지면서 전동 휠체어가 넘어가서 다친 사람이 있다"고 말했다. 그는 "그래서 만날 사람이 있으면 주로 집으로 부르는 편"이라고 했다.

높은 턱을 두고도 경사로나 출입 보조시설을 마련하지 않은 점포는 33곳에 달했다. 심한 곳은 바닥에서 입구까지 95cm의 높이 차이가 났지만, 경사로를 설치하지 않았다. 9곳은 호출벨과 리프트 등의 대체시설(보조시설)을 마련해 장애인들의 출입을 돕고 있었다.

경사로 설치 안하면 100만~200만 벌금... "설치권고 받은 적 없어"

▲강남대로변의 한 건물 입구에 설치된 휠체어용 리프트. 경사로가 없어도 보조시설이 있다면 장애인 출입이 가능하다.

ⓒ 신원경

점포나 건물에 장애인 출입시설이 마련되지 않았을 경우, 지자체는 업주에게 1년 이내의 이행강제 기간을 주게 되어 있다. 그 기간이 지나도 시설이 마련되지 않으면 100만 원에서 200만 원의 벌금을 물린다. 신축건물은 장애인 출입시설의 설계가 포함되어 있지 않으면 건축 허가가 나지 않는다.

그러나 법망에는 허술한 점이 많다. 서초구청에 실사 과정과 처벌 사례를 문의했으나, 한 관계자는 "장애인 출입시설 설치 미비로 실제 처벌받은 사례는 거의 없다"고 답했다.

권순화 지체장애인협회 강남구지회의 간사는 "실사를 나가보면 건물주들이 건축 허가를 받기 위해 처음에는 장애인 출입시설을 만들었다가 분양이 끝난 뒤 출입시설을 없애는 일이 종종 발견된다"며 "건물주와 점포주들은 '대로변이므로 미관상 좋지 않다'는 이유를 들며 경사로 설치를 꺼리고, 협회 관계자가 항의하면 '우리 건물에는 장애인이 올 일이 없다'는 핑계를 대기도 한다"고 고충을 토로했다.

건물 자체의 입구에 경사로가 설치되어 있더라도 그것이 1층의 점포들과는 연결되어 있지 않은 곳도 많았다. 경사로 입구를 통해 건물 안으로 들어가 2층 이상의 시설을 이용하는 것은 가능하지만, 1층 점포와는 단절되어 있는 것이다.

강남대로는 건물 한 동의 1층에 300m²(약 91평) 미만의 소형 점포 3~4개가 입주해 있는 경우가 많다. 그런데 300m² 미만의 점포는 경사로 설치의 의무가 없기 때문에, 건물 자체에 장애인 출입구가 마련되어 있다면 그것이 1층 점포와 연결되지 않더라도 책임을 묻기가 애매해진다.

▲강남대로변의 한 은행에서 제공하는 도우미 호출벨 서비스다. 경사로가 없는 점포 중 이런 보조시설을 마련한 점포는 9곳이었다.

ⓒ 신원경

강남대로 변의 한 프랜차이즈 매장 관리자는 "경사로 규정을 알지 못하고, 설치하라는 권고를 받은 적도 없다"고 말했다. 또 다른 프랜차이즈 카페의 매니저는 "시설은 모두 건물주나 프랜차이즈 본사가 알아서 하는 것"이라며 "우리 같은 직영 매장 직원들은 전혀 아는 바가 없다"고 답을 피했다. 또 다른 프랜차이즈 빵집의 한 관계자는 "본사에 문의하라"며 "본사의 인터뷰 허가 공문을 받기 전에는 아무것도 대답할 수 없다"고 답변 자체를 거부했다.

강남구 직업재활센터에서 만난 장애인들은 입을 모아 큰 불편을 호소했다. 휠체어를 이용한 지 10여 년 정도 됐다는 김아무개(53)씨는 "우리(장애인) 입장에서는 스스로 마음대로 드나들 수 있는 경사로가 제일 반갑다"고 말했다. 그는 "벨을 눌러 도우미를 부르는 보조서비스도 우리에게는 편안하지 않다"며 "벨을 눌러도 오지 않거나 한참 뒤에 오는 경우도 많고, 가끔은 인상을 쓰고 귀찮다는 듯이 나와서 눈치가 보인다"고 하소연했다.

김씨는 "물론 다니기가 예전보다는 매우 수월해졌고, 그것은 참 감사한 일"이라면서도 "하지만 가파른 경사로처럼 형식적으로 마련된 장애인 출입시설은 있어봤자 이용할 수도 없고, 그걸 보면 많이 속상하다"고 말했다. 그는 "신축 건물에라도 장애인 출입 보조시설 마련이 제대로 됐으면 좋겠다"고 자신의 바람을 내놓았다.

덧붙이는 글 | 신원경·유정아 기자는 <오마이뉴스> 18기 인턴기자입니다.