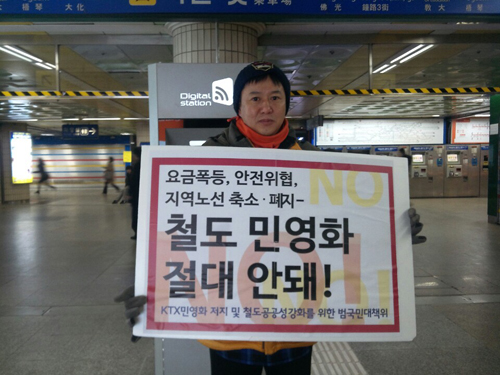

▲12월24일 크리스마스 이브 날 아침, 고양시 화정역 1-2번 출구 안에서 피켓을 들었다. ⓒ 김동욱

1인 시위를 한 번 해 봤다. 경남 합천에 볼일이 있어 지난 토요일(12월 21일)에 내려갔다가 다음 날 저녁 올라오는 길이었다. 내 카카오톡(아래 카톡)에 난리가 났다. 내가 소속해 있는 노동당 고양 당협 단체 카톡에는 경향신문 사옥에 세 들어 있는, 난장판이 된 민주노총 사무실 사진이 범람하고 있었다. 오늘(24일) 나도 '철도 민영화 절대 안 돼' 피켓을 들고 서울지하철 3호선 화정역 1-2번 출구 아래에서 오전 7시 반부터 한 50분 정도 찬바람 맞으며 서 있어 봤다.

"고생하십니다. 힘내세요." 다가와 내 어깨를 한 번 툭 쳐주시며 응원하는 분도 계셨고, 바쁜 출근길 발걸음을 돌려 뜨거운 커피를 내미는 분도 계셨다. 물론 그 중에는 "민영화 안 한다는데 쯧쯧…"하며 혀를 차시는 어르신들도 계셨다. 그러나 대부분 시민들은 표정 없는 얼굴을 옷깃에 깊숙이 묻은 채 내 피켓 앞을 지나갔다.

바쁜 시민들, 철도노조 왜 파업하는지 눈길 줄 여유 없어시민들은 바쁘다. 그들에겐 출근길 발 앞에 서 있는 피켓 하나에도 눈길을 줄 여유가 없다. 지금 왜 철도노조가 파업하는지, 수서발 KTX 자회사 설립이 왜 철도 민영화의 시작점인지, 바쁜 시민들은 제대로 알지 못한다. 아니 오히려 들여다볼수록, 귀를 열수록 골치만 아프다. 정부와 여당은 민영화가 아니라 하고, 야당과 노조는 정부 여당이 거짓말을 한다고 한다. 뭐가 진실일까?

수서발 KTX 자회사 설립이 어째서 철도 민영화의 전 단계인지, 철도가 민영화되면 대중들에게는 어떤 일이 벌어질지에 대해서는 이른바 진보언론들이 자세히 설명하고 있으니 짬을 내어 조금만 들여다보자. 나는 이참에 이 문제에 대해 좀 더 본질적인 면을 이야기하고 싶다.

철도를 비롯한 국가 기간산업 같은 공공부문의 민영화 추진은 박근혜 정권의 새삼스런 해악질이 아니다. '이명박근혜 정권'의 일관된 '삽질'도 아니다. 그 뿌리를 파 보면 김대중 정부에서 시작해서 노무현 정부에서 다져진, 신자유주의 체제의 거대한 벽이 드디어 우리 눈앞에 우뚝 서 있을 뿐이다. 그땐 미처 몰랐던(아니 가려져 있던) 그 벽이 지금 우리 코앞에 나타난 것이고, 그동안 왜 이렇게 숨쉬기가 어려웠는지 이제야 조금은 알게 된 거다.

최경환 새누리당 원내대표가 오늘(12일 24일) 원내대책 회의에서 한 말은 역사적 사실에 가깝다.

"민주당은 철도개혁 원조정당이다. 김대중 정부가 철도 민영화를 가장 먼저 시작했고 노무현 정부에서 철도청을 철도공사로 전환했다. 당시 노무현 정부는 철도파업에 대해 '정치투쟁은 정부가 보호할 수 없다'며 파업 초기부터 공권력을 투입해 나흘 만에 파업을 해산시키고 노조원 1500여 명을 연행했다"(12월 24일 치 <오마이뉴스> 발췌)맞는 말이다. 따라서 지금 이 숨 막히는 상황은 한 편의 스릴러 영화다. 자유보수주의자들이 기획 제작하고 극우보수주의자들이 연출과 주연을 맡고 있다. 제목은 '돌진 대한민국, 신자유주의 제국으로'. 이 영화의 스토리는 안 봐도 훤하다. 시놉시스를 짐작해 보자. 자본과 권력은 노동인민들을 중심부와 주변부 그리고 주변부에도 속하지 못하는 배제 계급으로 갈라놓는다. 자본과 권력은 중심부 노동인민을 포섭한 후 그들로 하여금 주변부 노동인민을 착취하게 한다.

한국 노동자들은 그저 '살아내는' 것 자체가 바쁘기 때문주변부 노동자들은 그들 자신들이 배제계급으로 떨어지지 않기 위해 배제계급을 짓밟는다. 결국 자본과 권력은 노동자들을 이렇게 여러 겹으로 갈라놓음으로써 그들을 노예로 부릴 수 있게 된다. 물론 노동자들은 그들이 노예인지 조차 모른 채 노예로 살아간다.

이 거대하고 치밀한 신자유주의체제 속 한국의 노동자들은 그저 '살아내는' 것 자체가 바쁘기 때문이다. 영화는 대한민국이 영광스러운 신자유주의 제국으로 한걸음 더 내 딛는 것으로 끝이 난다. 그 앞에는 동해의 수평선 위로 찬란하게 태양이 떠오른다.

이 영화에 등장하는 노동자는 다름 아닌 우리들이다. 섬뜩한 영화 아닌가? 나는 오늘 1인시위를 하면서 내 피켓 앞을 바쁘게 지나가는 시민들을 한사람 씩 바라보면서 '아이히만'을 떠올렸다. 600만 유대인을 학살한 홀로코스트의 주인공 아돌프 아이히만. 어쩌면 우리 개개인은 지금 한국의 아이히만일지도 모른다는 생각.

너무 비약적인가? 그러나 <예루살렘의 아이히만-부제 : 악의 평범성에 대한 보고서>에 나오는 아이히만은 지금의 우리와 다르지 않다. 지금 한국사회에 살고 있다면 아이히만은 평범한 가장이자 아이들의 자상한 아버지이고, 직장에서는 일 잘 하는 유능한 직원으로 칭찬받았을 인물이다. 그러나 2차 세계대전이라는 역사의 한 페이지에서 그는 악마다.

이 책의 저자 한나 아렌트가 밝혔듯이, 제대로 생각하고 판단하고 말하지 못한다면(생각의 무능성 판단의 무능성 말하기의 무능성) 그 자체가 '악'이기 때문이다. '유치원이 아니라 정치에서는 복종과 지지는 동일하다'는 아렌트의 말에 공감하기 때문이다.

지금까지 우리는 국가를 위해서, 민족을 위해서, 나라를 위해서 생각하고 판단하고 말해왔다면 이제부터라도 다른 생각 다른 판단 다른 행동을 해야 하지 않을까? 어쩌면 내 안에 있(을지도 모르)는 아돌프 아이히만을 제거하는 일. 지금 한국에서 살아가는 우리가 해야 할 가장 시급한 일 아닐까?