▲거실에 붙은 "안녕하십니까?"남편의 눈물에 거리가 아닌 거실에 붙게된 "안녕하십니까?" 중자보입니다. 저만 이러고 사는 건가요? 삼십만원 이상하는 겨울 코트 가격표만 매만지기만 하고 식료품만 사가지고 가는 저의 발걸음을 의류 판매하는 아웃렛 직원분들 이해해 주시기 바라며 이 자리를 빌어 사과 말씀 아룁니다. ⓒ 조승희

결혼 5년차에 접어드는 시점에 집에서 5살, 2살 아이 키우는 가정주부의 대화 시간을 체크해 보자. 동네 소아과 의사 선생님과 몇 분, 슈퍼 가서 과일 파는 점원과 몇 분, 동네 문방구에 가서 물건 고르느라 드는 시간 등을 합하면 한 시간도 안 되는 게 나의 대화 시간이다. 나머지는 아이들과 노는 데, 아이들 심부름 하는 데 거의 사용한다.

퇴근 후 피곤에 찌든 남편과의 대화시간도 30분이 채 되지 않는다. 어린 아이들에게 TV가 좋지 않다고 해서 TV를 멀리한 지 오래라, 마음의 온기는 어디서 찾아야 할지 모르겠다.

그래도 두 아이들 키우는 재미로 버텨내 보자고 매일 매일 다잡아 가며 생활하는데 의료 민영화니 뭐니 해서 내 심경을 건드리는 뉴스가 인터넷에서 흘러 나오길래 이게 뭔소리인가 싶었다.

큰 애의 도화지 잘라서 대자보 써봤더니아이들 낮잠 자는 시간에 스마트폰으로 실시간 검색어 순위가 자꾸 바뀌는 'n'포털 사이트를 통해 겨우 겨우 기사를 검색해 보았다. 사회물 몇 년 먹다가 애 낳고 집으로 들어 앉은 가정주부가 보기에도 매일 찾아 뵙던 동네 소아과 의사 선생님을 찾아 뵙는 데도 수십만 원은 들 수 있다는 계산이 나오겠구나 싶어 이런 상황은 정말 아니올시다 싶었다.

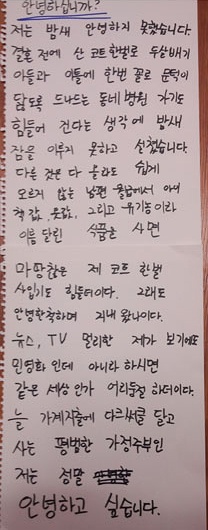

나름 구구절절 사연을 써서 민영화니 뭐니 안 된다는 이야기를 큰 애가 쓰는 도화지를 잘라서 적어 보니 내가 생각해도 내 사연이 너무 짠해서 다른 사람들과 공유하고 싶은 생각이 간절하더라.

밤새 의료 민영화니, 철도 민영화니 뒤숭숭한 소식과 내 현실이 뒤범벅되어 짓누르니 잠을 이루지 못하고 새벽을 맞이했다. 하루에 세상과 소통하는 시간이 1시간이 넘지 않는 가정주부이지만, '안녕하십니까'를 필두로 쓴 내 글이 어찌나 뿌듯하던지.

이 글을 전봇대며 지하철 역 입구에 붙여 놓고 혹여 내 이웃들의 안부까지 챙길 수 있는 기회가 되지 않으려나 싶어 목도리며 모자를 챙기려는데 그만 화장실 가려는 남편에게 들킨 게 아닌가? 말없이 아이의 스케치북에 적힌 내 사연을 쭉 읽더니 눈물을 흘리며 포옹을 하며 하는 말.

"여보. 내가 미안해. 혹 이거 붙이려고 나가려는 것이면 나가지 마. 내가 투잡해서 꼬옥 당신 코트 사줄게. 나 너무 슬프다." 남편의 말에 외출하려던 준비를 그만뒀다. 대신 섭섭한 마음을 접을 수 없어 거실 한편에 중자보를 붙여 놓았다. '너 가난하게 사는 게 무슨 자랑이냐'고 비웃는 소리도 있겠다. 하지만, 열심히 사는데 결혼 전에 사놓은 옷밖에 입을 수 없는 내 현실이 기가 차기도 하고 기이하기도 하다. 그래도 다들 진짜로 "안녕하신지?" 묻고 싶은 게 솔직한 내 마음이기에 내 소소한 작은 이야기를 올려본다.

덧붙이는 글 | 초라한 저의 현실이 묻어난 글이라 긴장이 되기도 합니다. 하지만 저만의 현실이 아닐 것 같다는 바람이 있기도 하고 정말 먹고 사는 것만이 전부가 아니라 믿으며 자라나는 아이들에게는 좀 더 나은 환경을 물려주고 싶은 어미의 마음으로 소소하다 못해 초라한 저의 실상을 까발리며 정말 집에만 들어 박혀 살아가고 있는 가정주부도 의료 민영화 반대에 응답합니다.