비가 추적추적 내리는 저녁. 날씨 탓인지 손님도 별로 없었다. '오늘 매출은 얼마일까?', '내일은 노트 좀 더 들여 놔야겠네.' 이런저런 생각하며 멍하니 카운터에 앉아 있었다. '오늘은 좀 일찍 닫을까' 슬슬 가게 닫을 채비를 하고 있었다.

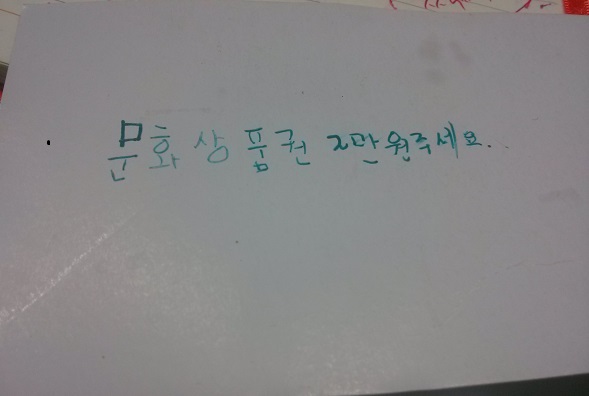

그때. 가게 문을 열고 들어온 더벅머리 아이. 비를 맞았는지 머리에 물기가 가득했다. 뚜벅뚜벅 걸어와 내 앞에 왔다. 그리고는 조그마한 종이를 쭉 건넸다. 흠칫 놀라 그 종이를 보았다. 이렇게 쓰여 있었다.

"문화상품권 2만 원주세요."내가 '문상' 외에 주지 못한 것아~ 말을 못하는 아이였다. 조금씩 "으~ 으"라며 의성어를 말하지만, 온전한 말은 아니었다. 의사를 표현하기 위해 종이를 건넨 것이었다. 초등학교 3학년이나 되었을까? 어린 아이다. 빨리 달라는 눈치다. 아이와 아이의 행동과 종이에 순간 당황한 나. 금고를 열고, '문상(문화상품권)' 2장을 꺼내고, 돈을 받고, 금고에 돈을 넣었다.

휙~ 아이는 갔고, 아이의 뒷모습을 향해 그때서야 인사했다. "비 맞지 마, 잘 가!" 3~4분이나 되었을까? 불과 몇 분 동안 일어난 일이다. 아이가 두고 간 종이를 빤히 바라다보았다. 갑자기 내 안에 막혀 있던 생각들이 물밀 듯이 내 머릿속을 훑고 지나갔다.

'아이는 왜 비를 맞고 다닐까? 문상이 저녁에 왜 필요했을까? 엄마의 심부름일까? 아이는 다른 일반 아이들과 어떻게 의사소통을 할까? 종이에 문상 달라는 글을 쓸 때, 아이는 어떤 마음이었을까? 전에도 이런 식으로 물건을 사 보았을까?'

▲종이로 의사를 표현한 더벅머리 아이 ⓒ 이대로

아이가 문상을 사고 간 그 시간. 나는 문방구를 운영하는 사람으로서는 부족함 없었을 것이다. 왜냐고? 기다리는 아이를 조금도 지체시키지 않고, 곧바로 필요한 문상을 건네주었기 때문에. 하지만 아저씨와 아이, 즉 사람 대 사람으로는 어떠했을까.

작은 후회가 생겼다. 그 순간 나는 '좌뇌'(주로 이성을 담당한다 하는)가 아니라 '우뇌'(감정을 담당한다 하는)를 사용했어야 됐다. 충분히 다른 일을 할 수 있었다.

우선, 앉아 있던 내 몸을 일으켜 세워 아이의 머리를 만져 줄 수 있었다. "왜 비를 맞고 다녀?"하고 물어볼 수 있었다. 휴지라도 꺼내 젖은 얼굴을 닦아 줄 수 있었다. 아이가 꺼낸 종이를 보고, 문상을 건네기 전에 "너 게임하려고 그러지? 게임 좀 적당히 해야지!(문상은 청소년들에게 게임머니로 많이 사용된다)"라며 간단히 조언할 수도 있었다.

아! 말을 못 하니, 못 들을 수도 있겠구나! 그렇다면 삐뚤삐뚤 쓰인 아이의 낙서 밑에 내가 글을 쓸 수도 있었다. "앞으론 비 맞고 다니지 마, 감기 걸려.", "문상이 2만원이나 필요해? 꼭 필요한 데 써!"…. 완전 실시간 댓글 아닌가. 훈훈한 글이 아니더라도 좋다. "너 왜 이렇게 글씨 못 써! 아저씨가 못 알아보겠네!"하며 농담할 수 있었다.

문 닫고 들어갈 생각만... 다음에는 댓글놀이할게이렇게 아이에게 나는 다른 것도 줄 수 있었던 것이다. 아마도 내 머릿속엔 안 좋은 날씨에 빨리 가게 닫고 집에 갈 생각만 있었나 보다. 아이와 소통할 어떤 노력도 하지 못했다. 그때 나는 문상만 주었다.

가게를 닫고, 집으로 돌아가면서 계속 아이 생각이 났다. 문상을 사기 위해 한 글자 한 글자 정성스럽게 글씨를 썼을…. 갑자기 가슴이 먹먹해졌다. 아이가 살아갈 세상이 그리 녹록하지 않기에. 그리 만만하지 않기에…. 앞으로 저 아이는 물건을 사면서 얼마나 많은 종이를 건네야 할까? 종이에 미처 다 적지 못할 그의 답답한 마음은 어떠할까? 누가 알아줄까?

항상 바쁘고 정신없는 이 곳 문방구에 찾아와 종이를 건넨 더벅머리 아이. 돈 받고 물건 건네는 극히 반복되는 일상에 잔잔한 파문을 일으켰다. 문상 아이(내가 별명 붙였다)가 나중에 다시 왔으면 좋겠다. 다음에 오면 댓글놀이를 하며, 조금이라도 친해져야겠다. 아니, 우선은 손이라도 잡아 주어야겠다. 꼭!

덧붙이는 글 | 제 블로그(blog.naver.com/clearoad)에도 실었습니다