큰사진보기

|

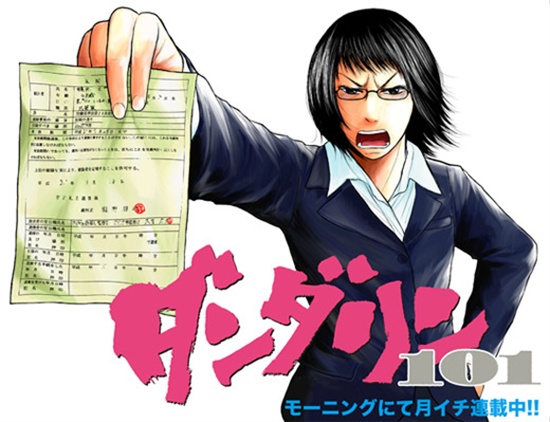

| ▲ 일본 NTV에서 지난 2013년 10월 2일부터 방영된 <단다린 노동기준감독관> 이미지. 동명 만화를 원작으로 한 이 드라마는 총 11회 방영됐다. |

| ⓒ NTV |

관련사진보기 |

지난 2013년, <단다린 노동기준감독관>이라는 일본 드라마가 있었다. 노동기준감독관은 한국으로 치면 근로감독관에 해당한다. 이 드라마에는 일본의 노동현안이 상세하게 묘사된다. 이 드라마를 통해 임금체불과 하청, 초과노동, 산업재해, 정리해고 등의 문제를 바라보는 일본의 상황과 시선을 간접적으로 경험할 수 있다.

주인공 단다린 감독관은 한국의 근로기준법에 해당되는 노동기준법을 어긴 악덕 기업주를 어떤 타협도 없이 처벌한다. 이런 소재의 드라마가 방영된다는 사실 자체도 놀라웠지만, 드라마에서 단다린 감독관이 말하는 한 마디 한 마디가 굉장히 인상적이었다.

노동자의 편에서 고군분투하는 단다린이주노동자를 저임금, 장시간 노동으로 부려먹다가 처벌을 받는 사업주가 기업의 어려움을 항변하자 단다린은 말한다.

"경영위기는 경영자의 책임입니다. 노동자에게 함부로 전가하지 마세요!"내가 잡혀가면 노동자들은 쫓겨나게 되는데 책임질 거냐는 사업주의 협박에는 이렇게 일갈한다.

"기업은 다시 세울 수 있습니다. 돈도 다시 벌면 됩니다. 사람만 있으면 됩니다. 그런데 사람이 병 걸리고 죽으면 다시 일할 수 없습니다!" 또 다른 인상 깊은 장면이 있다. 한 제빵사가 사장이 자신의 사직서를 안 받아준다며 찾아왔다. 제빵사는 자신은 질 좋은 과자에 대한 자부심이 강한 사람이었다. 그러나 사장의 대량생산 요구와 과도한 영리 추구에 자신의 철학이 침해받고 있다고 생각해 사직을 요구했다. 그런데 사장은 자신을 대신할 사람이 없기 때문에 사직을 허락할 수 없다고 버텼다. 오히려 손해배상소송을 제기했다.

"노동자에겐 고용계약을 종료할 자유로운 권리가 있다. 손해배상 소송을 취하하라.""개인의 편의 때문에 회사에 막대한 손실을 입히도록 놔둘 순 없다.""개인의 권리를 개인의 편의로 생각하는 편협한 관점이 일본에서 악덕 기업들이 사라지지 않는 원인 아니겠는가?"

큰사진보기

|

| ▲ 일본 NTV 드라마 <단다린 노동기준감독관>의 원작 만화 이미지. |

| ⓒ 고단샤 |

관련사진보기 |

공단의 공무원들은 어떠한가?한국에서 노동자와 관련 있는 정부 부처는 고용노동부가 있고, 그 산하에 근로복지공단과 안전보건공단이 있다. 이들 소속의 수많은 공무원이 노동자와 관련한 업무를 담당한다. 그러나 단다린 같은 공무원이 한국사회에 과연 있을까 싶다. 물론 드라마이기 때문에 과장된 측면이 있다. 하지만 기본적으로 일본의 공무원이 노동자를 대하는 시선과 태도를 보았을 때 너무나 큰 차이가 느껴진다.

나는 직업환경의학전문의로서 해당 노동자의 산업재해를 인정을 해줘야 한다고 주장하는 근로복지공단 직원을 단 한 번도 본 적이 없다. 오히려 업무상질병판정위원회나 산재 자문을 할 때 "직업병이 아니지 않느냐?" "이것은 업무 부담이 적지 않느냐?" "이런 사안은 과거에 인정된 적이 없다" "요양기간이 너무 길지 않느냐?" 등의 얘기를 하는 직원들만 봐왔다.

안전보건공단 직원들은 재해, 직업병 예방과 관련한 업무를 하기 때문에 상대적으로 노동자의 입장을 헤아리는 경우가 많다. 그럼에도 불구하고 안전보건공단 캠페인 포스터를 보면 하나같이 재해 예방을 위해 노동자들이 조심하고, 규칙을 지켜야하고, 보호구를 잘 착용해야 한다는 메시지를 반복한다. 역으로, 산재로부터 노동자를 보호해야 할 의무가 있는 사업주의 책임을 강조하는 포스터는 최소한 나는 단 한 번도 본 적이 없었다.

근로감독관들은 어떠한가? 올해 초, 8명의 산재 사망사고를 냈던 현대중공업에서 경영진이 처벌받았다는 얘기는 들어본 적이 없다. 이전의 중대재해 때도 마찬가지였다. 노동자가 산재로 죽어도 경영주가 처벌받지 않는다. 다른 노동 사안에 대해서는 안 봐도 뻔하다. 산재은폐와 공상은 일상적으로 반복되는 일이다.

공무원들에게 노동자 편을 들어달라는 것이 아니다. 근로기준법, 산업안전보건법만이라도 지키게 해달라는 것이다. 현실은 그마저도 사치가 될 판이다. 그동안 내가 경험한 세상에서, 이들 공무원은 약자에게 강하고 강자에게 약한 전형적 인물들이었다.

왜 이렇게 됐을까? 여러 원인이 있겠지만, 돈이 곧 권력이라는 자본주의 이데올로기, 성과주의의 결과가 아닐까? 과거 민주노총이 공개한 근로복지공단 내부 문건에서 공단 직원들이 직업병 승인을 바라지 않는 이유를 추론할 수 있다. 돈 많은 사람과 없는 사람을 차별하고, 산재를 경영성과와 개인의 능력을 평가하는 잣대로 이용하는 상황이 존재한다. 이런 차별이 존재하는 한, 한국의 공무원들이 노동자를 바라보는 시선은 바뀌지 않을 것이다.

한국판 단다린을 기대하는 것은 정녕 불가능한 일인가?

덧붙이는 글 | 이 기사는 한국노동안전보건연구소 기관지 <일터> 10월호에도 실렸습니다. 오마이뉴스는 직접 작성한 글에 한해 중복 게재를 허용하고 있습니다.