"바가지 조심해."이건 내가 중국에 가기 전에 그리고 가고 난 후 가장 많이 들은 말이었다. 게다가 당시에는 정찰제보다는 흥정이 많이 통용되었기에 외국인인 걸 알면 바가지를 쓸 수 있다면 조심하라고 했다. 그러다보니 처음에는 시장에 가는 게 꺼려졌다.

중국말도 서툴고 물가도 잘 모르는 내가 혼자서 장을 보다가는 낭패를 볼 것 만 같았다. 그래서 초창기 만해도 대형마트를 참 많이 갔었다. 내가 사는 곳에서 버스로 20여분을 가면 까르푸가 있었다. 그 곳에 가면 한국유학생들을 자주 마주쳤다.

마트에서 파는 물건 가격은 싼 편은 아니었다. 하지만 질이 좋았고 무엇보다 정찰제라서 바가지를 쓸 염려가 없었다. 물건 가격도 찍혀 나오고 음식 재료에도 이름이 붙어 있기 때문에 중국어에 서툴러도 장을 보는 데는 문제가 없었다.

하지만 마트에서 장을 보다보면 여기가 중국인지 한국인지 분간이 되지 않았다. 점원들과 말을 나눌 일도 없었고 한국에서 사용하거나 먹던 제품들도 너무 많았다. 이러려고 이 먼 곳까지 온 건 아니라는 생각이 들었다.

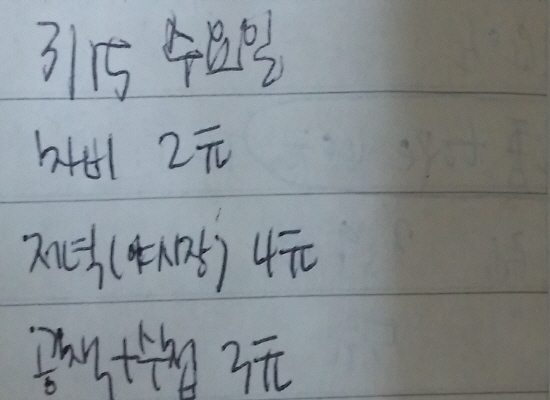

'시장에서 장을 한 번 봐 볼까?'당시 학교 앞 시장에서 저녁 대신에 2위안짜리 국수를 사 먹는 게 일과 중에 하나였다. 하지만 웬만하면 공산품을 사거나 장을 보지는 않았다. 그리고 길 안쪽 깊숙한 곳으로는 발을 들이지도 않았다. 그러다가 용기를 냈다. 하루 날을 잡고 쭉 둘러보고 미리 살 품목을 정해 발품을 팔기로 했다.

한국에서는 시장에서 몇 천 원 단위로 과일을 파는데 중국에서는 '斤'이라는 단위를 사용해 판매한다. 몇 진(斤:중국식 발음으로 진)을 살지 정해서 말을 하면 저울에 단다. 처음에는 그게 익숙지 않았지만, 적응하니 내가 먹고 싶은 만큼만 살 수 있어 합리적이라는 생각이 들었다.

그 다음으로 도전한 것이 밑반찬 사기였다. 우리나라의 반찬 가게처럼 음식이 잔뜩 담겨있는데 그 중에 몇 가지를 고르면 도시락 같은 용기에 포장해 준다. 이때는 가짓수로 가격을 결정하는데 세 가지에 몇 위안이었다. 이런 식으로 장을 보다보니 마트보다 훨씬 재미가 있었다.

대화하며 중국어를 연습할 수도 있고 주인과 친해지면 덤을 얻기도 했다. 정찰제는 아니기는 했지만, 외국인이라고 대놓고 바가지를 씌우는 중국인은 없었다. 그 후로는 마음 놓고 시장을 자주 찾게 되었다.

큰사진보기

|

| ▲ 야시장이 들어설 때면 4위안으로 국수에 양꼬치까지 먹을 수 있었다. |

| ⓒ 최하나 |

관련사진보기 |

주말에 일찍 눈이 떠지면 떠우장(豆漿: 콩으로 만든 음료)을 먹으러 아침부터 시장골목을 누볐다. 친한 중국인 친구들이 집으로 갑자기 들이닥쳐 밥을 할 시간이 없을 때는 자주 가는 시장 반찬가게에 가서 공수해 오기도 했고, 20위안도 안 되는 가격에 가방을 사기도 했다. 야시장이 들어서는 시간에는 1위안짜리 꼬치를 사 먹기도 하고 팔려고 물건을 들고 나온 사람들을 구경하기도 했다.

비가 오면 피할 곳도 없고 가격도 일일이 물어봐야하는 시장은 어쩌면 세련미가 떨어진다.하지만 물건을 사기 위해 사람과 대면해야하고 말을 섞어야하는 그 과정이 친근하고 오히려 편했다. 사람이 그리운 내게 시장은 더없이 포근한 존재였다.