▲초모랑마 베이스캠프(중국측 에베레스트 베이스캠프. 해발 5200m)에 올라 벅찬 감동을 억제하지 못하며....

ⓒ 최오균

|

|

|

▲ 에베레스트 베이스켐프 난치병 아내와 함께 에베레스트 베이스켐프를 오르다!

|

| ⓒ 최오균 |

관련영상보기

|

해발 5030m 롱부크사원에서 에베레스트 베이스캠프로 출발"여보, 정말 에베레스트 베이스캠프까지 걸어갈 수 있겠소?""그럼요. 저는 기어코 걸어가고 말 거예요.""여기서 8km나 되는데도?""허지만 여기까지 와서 포기를 할 수 없어요.""고집을 피우지 말고 우리 조랑말을 타고 갑시다. 당신보다 내가 더 힘이 들어서 그래요.""정말요? 그렇다면 조랑말을 타고라도 가야지요."아내의 말이 백 번 맞다. 아무리 힘이 들더라도 여기까지 와서 에베레스트 베이스캠프에 오르는 것을 포기할 수는 없는 일이다. 또한 에베레스트 베이스캠프로의 트레킹은 티벳을 여행하는 여행자들의 로망이자 마지막 종착지라고 할 수도 있다. 우리 역시 여기까지 오기 위해 베트남 하노이를 출발하여 육로를 통해 차마고도, 간쑤성, 칭하이 성을 트레킹하면서 고산병에 적응을 해왔다. 그리고 꺼얼무에서 티벳 영혼의 도시 라싸-갼체-시가체를 거쳐 천신만고 끝에 무려 40일이나 걸려 여기까지 왔다.

▲세계에서 가장 높은 곳에 위치한 사원 롱부크 곰파(해발 5030m) ⓒ 최오균

그러나 아내보다 내가 더 걷기가 힘이 들었다. 참으로 알 수 없는 일이다. 유사루푸스로 제1형 당뇨와 갑상선저하증, 고혈압을 앓고 있는 아내가 오히려 나보다 더 잘 걸었다. 초모랑마 여신이 아내에게 어떤 알 수 없는 기를 불어넣어주고 있을까? 기적이 따로 없다. 툭하면 병원응급실 신세를 지곤 하는 아내에게서 나는 어떤 알 수 없는 기적을 보고 있다. 잘 걷지도 못하고, 난치병으로 시한부 인생을 살아왔던 아내가 아닌가!

어떤 의미에서 아내의 의지는 나보다 훨씬 강하다. 끝까지 희망을 잃지 않고 결코 포기하지 않는 아내를 바라보며 나는 많은 것을 배운다. 롱부크 사원(5030m)에서 8km나 되는 베이스캠프(5200m)까지 걸어서 가겠다고 고집을 피우는 아내를 겨우 설득을 해서 조랑말을 타고 가기로 했다. 5000m 이상에서는 산소가 희박하여 조금만 움직여도 숨이 차오른다.

▲아내보다 내가 더 힘이 들어 걸어가지 못하고 에베레스트 베이스캠프로 가는 조랑말을 탔다. ⓒ 최오균

이윽고… 우리는 오색 깃발을 단 조랑말이 끄는 마차를 타고 에베레스트 베이스캠프로 향했다. 하늘은 투명하게 맑고 푸르렀다. 운전사 깡파의 말처럼 우리에겐 큰 행운이 따랐다. 깡파의 말에 의하면 에베레스트는 그 정상을 아무에게나 함부로 순순하게 보여주지 않는다고 한다. 오늘처럼 이렇게 쾌청한 날씨가 1년 중 그리 많지 않다는 것. 유리알처럼 맑고 투명한 하늘이 에메랄드 빛보다 더 푸르다. 에베레스트 정상에는 바람에 눈이 휘날리며 깃발처럼 눈 깃발이 나부끼고 있다. 정상 주변에는 흰 구름이 몇 조각 맴돌고 있다.

▲손에 잡힐 듯 가까이 보이는 에베레스트 산 ⓒ 최오균

조랑말이 풍경소리를 내며 천천히 움직였다. 비포장도로 오른편에는 빙하가 녹아내린 물이 하늘처럼 맑고 투명하게 흘러내린다. 눈의 거처 히말라야에서 눈의 여신들이 흘린 눈물이 롱부크 빙하를 통해 흘러내리고 있는 것이다. 계곡엔 바람소리, 물소리, 조랑말이 흔드는 풍경소리와 바퀴소리만 고요한 정적을 깨고 있다. 아아, 티벳의 성자 밀라레빠도 이 길을 걸어갔을 것이다.

이 골짜기 오른편에는 삼각형 모양의 험한 설산이하늘 높이 솟아 있지요.거기 가운데 봉우리 정상에저희 들이 산답니다.지붕의 왕관 장식은 햇빛과 달빛 투명하게 반사하는,수정 같은 얼음 거울이지요.산의 중턱 평평한 허리엔꽃병 같은 호수가 있고요,흰 구름은 지붕 위에 맴돌고산자락엔 언제나 안개가 깔려 있지요.이곳은 설산의 푸른 여왕,이름난 성소, 저희들이 사는 궁전이지요.-밀라레빠의 '십만송' 중에서

▲삼각형 모형의 에베레스트 산 ⓒ 최오균

▲손에 잡힐듯 바라보이는 에베레스트 산(팡라Pang-la고개에서 해발 5120m) ⓒ 최오균

지금 에베레스트는 900년 전 티벳의 시성 밀라레빠가 노래했던 풍경 그대로의 모습이다. 마치 어디선가 밀라레빠의 노랫소리가 들려오는 듯한 착각에 빠진다. 밀라레빠의 노래처럼 에베레스트는 삼각형 모양의 설산이 하늘 높이 솟아 있다. 거기 정상에는 수정 같은 얼음 거울이 투명하게 빛나고 있다. 지붕 위에 흰 구름이 맴돌고 있다.

밀라레빠(1052~1135)는 부처님의 생애 못지않게 철저한 고행으로 깨달음을 얻은 티벳 최고의 성자이다. 뿐만 아니라 주옥같은 깨달음의 노래를 시로 남긴 위대한 시인이다. 그의 시는 우리나라에도 '십만송(The Hundred Thousand Songs of Milarepa)'이란 제목으로 번역되어 읽혀지고 있다. 티벳 여행자는 밀라레빠의 십만송을 한 번쯤 읽거나, 여행을 하면서 읽는 것도 좋을 것이다.

투명한 바다 속 같은 롱부크 계곡 재킷을 뒤집어쓰고 선글라스와 마스크를 쓴 아내가 마치 잠수복을 입은 모습 같아 피식 웃음이 나온다. 내 모습 역시 잠수복을 입고 바다 속을 잠수하고 있는 것처럼 보일 것이다. 바다 속에서 조랑말을 타고 가는 느낌이랄까? 하늘빛이 바다처럼 푸르다. 푸른 하늘 밑에 괴암괴석이 투명하게 빛나고 있다. 몰디브에서 잠수함을 타고 보았던 바다 속 풍경과 유사하다.

▲조랑말을 끄는 마부들과 함께 ⓒ 최오균

오래 전 에베레스트는 바다였다는 말이 실감이 난다. 그렇다면 우리는 세상에서 가장 깊은 바다 속을 여행하고 있는 샘이다. 무너져 내린 돌덩이가 곧 우리를 덮쳐버릴 것만 같다. 히말라야는 끊임없이 움직이는 젊은 산이다.

롱부크 계곡을 가다가 우리는 야크 떼를 만났다. 야크! 야크! 야크는 티벳을 중심으로 해발고도 4000~6000m에서 살아가는 야생동물이다. 야크는 등에 짐을 싣고 베이스캠프로 가고 있다. 자동차 진입이 불가한 이 지역은 야크가 유일한 포터 역할을 하는 모양이다. 목에 풍경을 달고 묵묵히 걸어가는 블랙 야크의 모습이 다소 처량하게 보인다.

▲깊은 바다 속 풍경 같은 에베레스트 롱부크 계곡 ⓒ 최오균

히말라야 산양들이 뭔가를 뜯어먹고 있다. 이 척박한 고원지대에서 어떻게 살아갈까? 그래도 무너진 돌 틈에 뭔가 뜯어 먹을 풀이 있나보다. 꽁지는 짧고 털 색깔은 바위 빛과 같다. 녀석들은 짝을 지어 다니고 있다. 동물들의 세계는 참으로 신비하다. 이렇게 메마르고 황량한 고원지대에 적을 하며 살아가다니…

히말라야 영혼의 노래를 부르는 티벳 마부들 가파른 길에서 마부들은 마차에서 내리더니 걸어서 간다. 말에게 힘을 덜어주려는 모양이다. 마부들의 키는 우리보다 작은데 그들은 평지를 걷듯 경쾌하게 걸어간다. 마부들의 이름은 응표와 가구찌라고 한다. 그들의 심장은 도대체 얼마나 클까?

|

|

|

▲ 에베레스트 베이스캠프 등정 히말라야 영혼의 노래를 부르는 에베레스트 베이스캠프 마부들

|

| ⓒ 최오균 |

관련영상보기

|

흙먼지가 휘날리는 자갈길을 걷다가 마부들이 노래를 부르기 시작했다. 티벳 특유의 고산지대 노래다. 음이 높고 곱다. 마치 우리나라의 농부들이 모내기를 하거나 밭을 갈 때 부르는 민요 '얼럴루 상사디야 에루야 벗님네야'와 비슷한 곡조다.

끊어질 듯 끊어질 듯 이어지는 마부들의 노래가 에베레스트 계곡을 타고 은은히 흘러갔다. 그들의 노래 소리는 마치 티벳 고산지대에서 살아가는 영혼의 소리처럼 들려왔다. 뜻은 자세히 모르겠지만 처량하게 들리면서도 뭔가 고통을 달래며 마음을 편안하게 해준다. 말들도 마부들의 노랫소리를 들으며 묵묵히 걸어간다. 마부의 영혼과 말들의 영혼이 서로 통하는 모양이다.

계곡에는 수많은 야크 떼들이 풀을 뜯고 있다. 겉으로 보기에는 돌과 흙으로만 보이는데 야크들이 먹을 풀이 있는 모양이다. 바다 속처럼 아득하게만 보이는 계곡… 우리는 계곡 양쪽에 산호색처럼 투명하게 빛나는 기암괴석을 바라보며 베이스캠프로 가는 길을 재촉했다.

에베레스트가 보이는 곳에 언덕이 나타났다. 그 밑에는 텐트들이 줄지어 늘어 서 있다. 텐트로 만든 숙소다. 그 이름들이 재미있다. 초모랑마 호텔(Qomolangma Hotel), 호텔 캘리포니아(Hotel Califonia) 등 세계 유수의 호텔들(?)이 줄잡아 40~50개나 늘어서 있다. 텐트 하나에 8명 정도가 잠을 잘 수가 있다니 400명 정도가 동시에 숙박을 할 수 있는 곳이다. 텐트 호텔에서 숙박을 하며 초모랑마 해맞이를 하는 것도 멋이 있을 것 같다.

▲에베레스트 베이스캠프 인근에 있는 텐트 호텔 ⓒ 최오균

텐트 호텔을 지나가자 드디어 베이스캠프가 나왔다. 여기서부터는 조랑말은 더 이상 갈 수가 없다. 마차에서 내린 나는 아내의 손을 잡고 베이스캠프 정상을 향해 걸어갔다. 숨이 콱콱 막힌다. 한발을 내딛기가 힘들다. 그래도 가야 한다. 불과 30~40m의 거리지만 3~4km를 걷는 느낌이 들 정도로 베이스캠프 정상은 아득하기만 하다. 한 걸음 한 걸음… 뚜벅 뚜벅… 몇 걸음 걷고 나서 숨을 고르고를 반복하며 걸어갔다. 아내와 나의 거친 숨소리만 들릴 뿐. 심장이 곧 터질 것만 같다.

"옴 마니 반메 훔!" 나는 티벳 사람들처럼 '옴 마니 반메 훔'을 속으로 읊조리며 느린 동작으로 천천히 걸어갔다. 넘어질 듯 비틀거리며 걸어가는 아내를 바라보며 힘을 내본다. 나도 비틀거린다. 내가 아내를 끌고 가는지, 아내가 나를 끌고 가는지 모르겠다. 아내가 쓰러지려고 하면 내가 부축하고, 내가 넘어지려고 하면 아내가 나를 잡아주었다.

▲드디어 ... 에베레스트 베이스캠프에 오르다! ⓒ 최오균

그렇게 천신만고 끝에 우리는 서로를 의지하며 5200m 에베레스트 정상을 향하여 한걸음 한걸음 다가갔다. 그 짧은 거리를 걷는 동안 몇 겁의 세월을 지나가는 느낌이 든다. 그러나 이 순간만큼은 아무 생각도 나지 않는다. 그저 몇 겁의 업장이 씻겨 내려가는 것만 같다.

내 몸과 마음에는 험한 세상을 살아오면서 얼마나 많은 업장이 덕지덕지 붙어 있겠는가? 지구의 두께보다 더 두터운 업장이 쌓여 있을 것이다. 그 업장을 벗겨내려면 아마 몇 겁 동안 죄업을 씻는 참회와 선근을 쌓아도 모자랄 것이다. 몸과 마음의 병도 과거세에 지은 업장에서 오는 결과라고 하는데... 그러니 병고의 고통이 와도 남을 원망하거나 화를 내서는 안 된다. 오히려 참회를 해야 한다.

숨이 턱까지 차오른다. 가슴이 풍선처럼 부풀어 올라 곧 터질 것만 같다. 우리는 중간 중간 여러 차례 잠시 숨을 고르며 쉬어야 했다. 수직한계를 느낀다.

아아, 에베레스트!마침내… 해발 5200m 베이스캠프 정상에 도착했다. 무어라 형용할 수 없는 감동이 볼멘소리로 터져 나왔다. 솟구치는 감동 속에 울음이 곧 터져 나올 것만 같다. '오, 초모랑마 여신이여! 감사합니다!'

"오, 오늘의 이날을 기다렸다! 에베레스트야, 에베레스트!" 나는 양팔을 하늘로 벌리며 에베레스트를 향해 감동의 만세를 불렀다. 비록 8848m의 정상은 아니더라도 우리에겐 에베레스트 정상에 오른 것보다 훨씬 더 값진 등반이다. 여기까지… 끝까지 포기를 하지 않고 함께 해준 아내에게 진심으로 감사를 드린다. 아니 아내의 의지가 나를 여기까지 오게 한 것이다. 베이스캠프에서 바라보는 에베레스트의 감동을 말과 글로는 이루 다 표현을 할 수가 없다.

▲에베레스트 베이스캠프 타르쵸 ⓒ 최오균

초모랑마 여신의 축복을 받다!우리는 타르쵸가 휘날리는 깃발 아래 잠시 숨을 고르며 휴식을 취했다. 불경을 새긴 깃발들이 거센 바람에 수평으로 나부낀다. 바람소리가 요란하다. 정상부위에는 영국의 전설적인 등반가 조지 말로리(George Mallory)와 앤드류 어빙(Andrew Irvine)을 추모하는 추모비가 세워져 있다. 추모비에는 에베레스트 탐험을 개척에 모든 것을 바치다가 죽어간 조지 말로리와 앤드류 어빙을 추모한다는 내용이 새겨져 있다.

"에베레스트가 그곳에 있기 때문에 간다(Because it is there)"는 전설적인 명언을 남긴 말로리와 어빙은 1924년 6월 8일 에베레스트 북동릉을 따라 정상으로 향하다가 행방불명이 되었다. 그의 시체는 그가 사라진 뒤 75년 뒤인 1999년 5월 1일 영국 BBC 등정대에 의해서 에베레스트 북동릉 8138m 지점에서 발견되었다.

BBC 등정대는 마치 마네킹처럼 남아있는 말로리의 시체 주머니에서 말로리의 사인이 새겨진 손수건 편지를 발견했다. 에베레스트 불멸의 전설이 된 그는 지금도 세계 최초로 에베레스트 정상을 정복한 등반가라는 논란이 끝이지 않고 있다.

▲1924년 에베레스트 등산을 하다가 행방불명이 된 조지 말로리와 앤드류 어빙의 추모비. “에베레스트가 그곳에 있기 때문에 간다(Because it is there)"는 전설적인 명언을 남기고 에베레스트에서 행방불명이 된 조지 말로리는 75년 후 1999년 5월 1일 영국 BBC원정대에 의해 에베레스트 북동릉 8138m 지점에서 그의 시체가 발견되었다.

ⓒ 최오균

우리는 말로리의 추모비 앞에서 잠시 묵념을 올렸다. 수많은 사람들이 에베레스트 산을 오르다가 죽어갔다. 하지만 해발 5200m 에베레스트 베이스캠프에서 바라보는 정상은 곧 손에 잡힐 듯 가까이 보인다. 산을 좋아하는 모든 사람들이 이곳에 에베레스트가 있기에 여기까지 온다. 생각 같아서는 금방 오를 수 있을 것 같은 충동을 억제할 수가 없다.

꿈에만 그려왔던 에베레스트 베이스캠프를 난치병을 앓고 있는 아내와 함께 오르다니... 우리는 분명 초모랑마 여신의 축복을 받은 사람들이다. 에베레스트 베이스캠프 등정은 우리에게 두고두고 잊을 수 없는 추억의 한 장면으로 가슴에 새겨지고 있다.

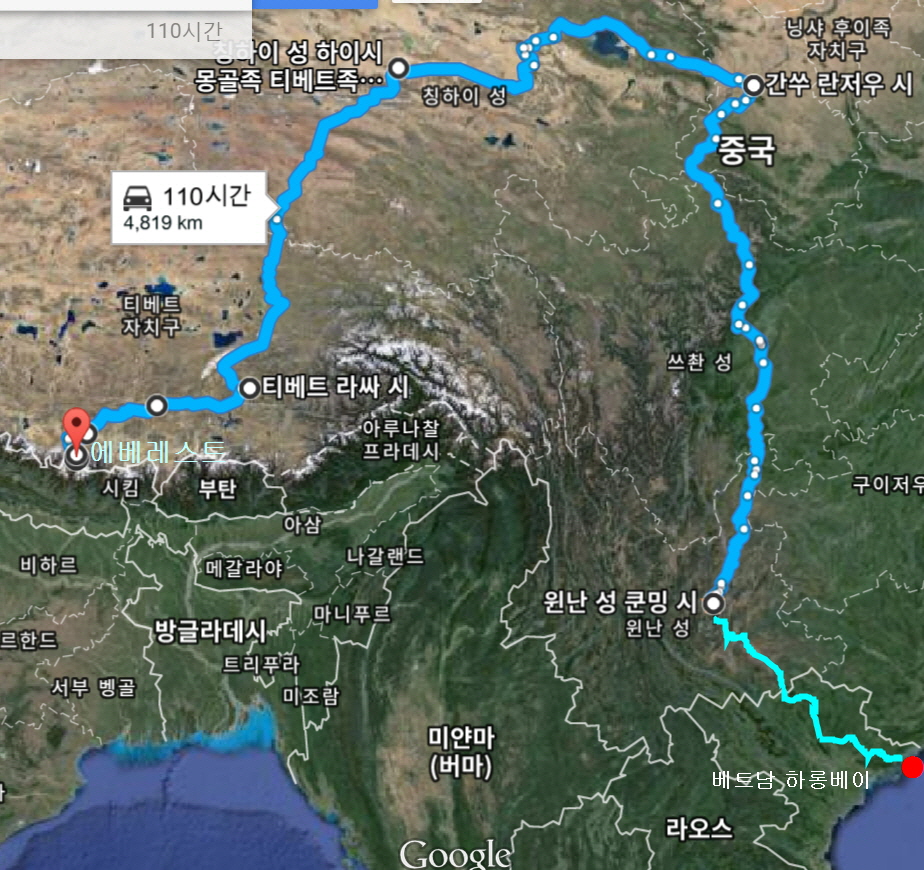

▲티벳여행루트티벳여행 위성지도: 2005년 4월 15일 베트남 하롱베이에서부터 출발하여 육로로 트레킹을 하며 고도를 적응하면서 티벳 라싸에 도착, 40일 만인 5월 2일 티벳여행의 최종 목적지인 에베레스트 베이스캠프에 도착했다. ⓒ 구글 지도

▲에베레스트 베이스켐프 등정 루트해발 5030m 롱부크 곰파에서 에베레스트 베이스캠프까지는 약 8km 도보길로 걸어서 갈 수도 있으나, 너무 힘이 들어 조랑말을 타고 갔다. ⓒ 최오균

덧붙이는 글 | 이 여행기는 지난 2005년 5월 26일 아내와 단 둘이서 40일간의 티벳 배낭여행 끝에 오른 에베레스트 베이스캠프 등정기입니다.