| 눈에 띄는 책이 있습니다. 그럴 때는 출판 과정에서 생긴 에피소드가 궁금해 집니다. 그 내용을 [편집자가 독자에게] 코너에 싣습니다. 출판편집자들이 직접 시민기자로 가입하면 이 코너에 참여할 수 있습니다. [편집자말] |

벌써 수년 전의 일이다. 일본에서 짧은 기간 생활을 한 적 있는데, 그때 지인이 내게 책을 한 권 선물해 주었다. 어느 일러스트레이터가 1년 365일 매일 일기를 써서 책으로 엮은 에세이였다.

일러스트레이터가 썼다지만 책 속에 그림은 많지 않았다. 글도 길지 않았고, 어떤 날엔 'OO월 OO일, 외출'이라고 적은 게 다였다. 처음엔 일본에는 이런 책도 출간이 되는구나 하고 신기해했는데, 차츰 '아, 나도 이곳에서 생활하는 동안 매일 일기를 써야겠구나' 하는 생각이 들었다.

그래서 다이어리에 길든 짧든 하루 일과를 적기 시작했다. 그런데 하루 이틀, 일주일 정도가 지나자 내심 귀찮아지는 게 아닌가. 가끔 좀 재미있는 일이 일어나거나 누군가를 만나 흥이 나서 쓸 얘기가 많은 날이 아니고서는 그리 특별할 것 없는 매일의 일상을 하루도 빠짐없이 일기로 남긴다는 게 의외로 어려운 일이라는 걸 알게 됐다.

결국 작심삼일로 끝난 일기 쓰기. 아마 그때부터였던 것 같다. 사소하지만 꾸준한 기록에 관심을 갖게 된 것이. 그 후로 나는 내가 해내지 못한 부분을 대리만족이라도 하듯 일상의 기록을 담은 책이나 글을 찾아봤다. 그리고 출판인이 된 후로는 '관찰'과 '기록'이 씨줄날줄처럼 엮인 책을 발굴하고 출간하고 싶었다.

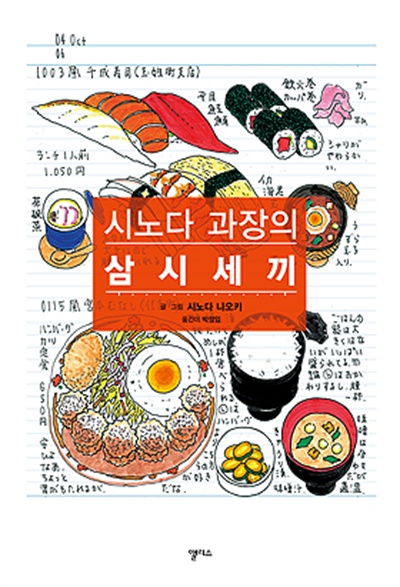

▲<시노다 과장의 삼시세끼> ⓒ 앨리스

그러다 눈에 띈 것이 바로 이 <시노다 과장의 삼시세끼>다. 처음 책을 발견하고 '세상에 어쩜 이렇게 집요하고 대단한 사람이 다 있지!' 하며 첫눈에 반해버렸다. 그도 그럴 것이 시노다 과장은 1, 2년도 아니고 무려 23년간 매일 먹은 식사를 하루도 거르지 않고 그림과 짤막한 글로 기록했다. 놀라지 않을 수 없었다.

더욱 대단한 것은 지은이는 식사를 하기에 앞서 앞에 놓인 음식을 사진으로 찍거나 현장에서 밑그림을 그리지도 않는다는 사실이다. 오직 보고, 느끼고, 혀와 위에 새긴 기억에만 의존해 귀가 후 서재에 앉아 15~30분간 노트에 기록한다.

취했어도 30품목까지는 기억할 수 있다고 하니 실로 대단한 기억력이 아닐 수 없다. 그래서인지 일기에는 가게 풍경이나 자질구레한 정보 없이 오직 '음식'에만 집중한 시노다 과장만의 '맛 표현'이 가득하다. 맛이 스며든 그림은 그래서 더 먹음직스럽게 보인다.

책을 준비하면서 난관이 없었던 건 아니다. 가장 큰 애로사항은 아무래도 손글씨 부분을 어떻게 한글로 재현할 것인가 하는 고민이었다. 누군가의 손글씨로 대체해 재현할까 하는 생각이 아주 없었던 것은 아니다. 하지만 원저자의 글씨가 아닌데 그렇게 한들 의미가 있을까 하는 생각이 들었고, 결국 한글 폰트 가운데 손글씨체를 사용하자는 결론에 이르렀다. 그 편이 독자들이 읽기에도 더 편할 것 같았기 때문이다.

디자이너와 여러 한글 폰트를 비교해가며 가능한 그림과 어울리는 느낌을 찾고자 했다. 책을 펼쳐보면 텍스트가 그리 많지 않아 보일지도 모르지만, 막상 번역을 하고 나니 200자 원고지 900매를 훨씬 웃도는 양이었다. 만약 이것을 손글씨 작가에게 맡겼다면 작업은 정말 산으로 갔을지도 모른다 생각하니 폰트로 구현하길 정말 잘했다는 생각이 들었다.

▲시노다 과장이 23년간 그린 노트들 ⓒ 앨리스

번역도 녹록지 않았다. 시노다 과장이 이 일기를 쓰기 시작한 건 순전히 자신의 식생활이 흐트러지지 않게 하기 위해서였지 출판을 위해 그리고 쓴 게 아니다 보니 알아보기 힘든 부분도 상당히 많았다. 번역자도 애를 먹고 편집을 하는 입장에서도 눈이 빠지게 원서를 들여다보며 작업을 했다. 한참을 들여다보고 있노라면 매직아이라도 보는 듯 그림과 글자가 눈앞에서 핑글핑글 돌았다.

도저히 알아보기 힘든 부분은 사진을 찍어 저자에게 확인을 요청했다. 보통은 식재료나 요리명과 같이 대단한 내용은 아니었지만, 하나도 빠짐없이 재현해야 한다고 여겼다. 일본 아마존에서 읽은 원서에 대한 리뷰 중에는 더러 '글씨를 알아보기 어렵다'는 평이 있는데, 한국 독자들은 부디 읽히지 않는 부분 없이 편하게 읽어주었으면 했다.

하지만 작업하면서 가장 힘들었던 건 디자인도, 손글씨도 아니다. 주체할 수 없이 샘솟는 식탐, 시노다 과장이 무얼 먹느냐에 따라 먼 길을 마다하지 않고 같은 메뉴를 먹고야 말겠다는 결연한 식탐이 편집자의 가장 큰 적이었다. 덕분에 작업하는 동안에 주변인들을 참 많이도 괴롭혔다.

▲<시노다 과장의 삼시세끼> 본문 가운데 ⓒ 앨리스

본인 스스로를 '음식 스토커'라고 부르는 시노다 과장이 그랬던 것처럼 나 역시 한 가지 음식에 꽂혀서 일주일 내내 '텐동, 텐동' 노래를 부르고 다니고, '이번엔 돈가스!'라며 한 주에 하나씩 새로운 메뉴를 부르짖는 통에 애꿎은 팀 후배의 귀에 딱지가 앉게 했다.

그럼에도 싫은 내색 한 번 하지 않은 후배에게 이제라도 심심한 감사 인사를 전하고 싶다. 한편으론 메뉴 정하기 귀찮은데 알아서 정해주니 편하다는 이들도 있었으니 시노다 작업 후유증이 순기능을 발휘하기도 했음을 인정한다.

며칠 전 <시노다 과장의 삼시세끼>의 한국어판을 받았다며 시노다 나오키씨에게 메일을 받았다. 예쁘게 잘 만들어줘서 고맙다는 인사와 함께 자신의 글을 일일이 한글로 써서 구현하는 부분이 힘들지 않았느냐고 물었다. 그래서 그림과 가장 잘 어울릴 법한 손글씨체 폰트로 여러 가지 시안을 만든 후 최종적으로 지금의 것으로 작업했다는 답변을 보냈다.

'시노다 씨가 직접 쓴 글씨가 아니면 의미가 없다고 생각했습니다'라는 말과 함께. 그러자 곧바로 "아하, 그렇군요! 감탄했습니다!"라는 답장이 왔다. 그의 짧은 글귀 속에서도 유쾌함이 전해진다. 첫 책을 낸 후로 어느새 두 권의 책을 낸 저자이자 이제는 부장님이 된 시노다씨. 그는 지금도 여전히 매일 먹은 삼시세끼를 그림과 글로 남긴다.

어느 평범한 직장인의 인생이 담긴 <시노다 과장의 삼시세끼>. 세상은 하루가 멀다 하고 사건 사고가 끊이지 않는데, 그의 일기를 들여다보고 있노라면 소소한 일상이 차곡차곡 쌓여 현재를 이룬다는 지극히 평범한 진리를 다시금 깨닫게 된다. 일상의 위대함을 몸소 실천하는 시노다 나오키씨의 기록이 앞으로도 계속 되기를 바라본다.

시노다씨! 책 맛있게 잘 먹었습니다!!

덧붙이는 글 | 임윤정 시민기자는 (주)아트북스 편집부에 있습니다.