▲추사 김정희 때문에 불태워져을 뻔한 해남 대흥사 대웅보전 현판. 원교 이광사 친필 현판으로 전해진다. ⓒ 김현자

<현판기행>(담앤북스 펴냄)을 통해 만나는 대흥사 대웅보전 현판(245쪽), 그 일화입니다. 원교 이광사(1705~1777년)가 쓴 것으로 전해지는 이 현판은 추사 김정희(1786~1856년) 때문에 불태워져 사라질 뻔 했다고 합니다.

추사 김정희는 제주도에서 8년 3개월(1840~1848년) 유배를 살았습니다. 유배지인 제주도로 가던 중 대흥사에 들렀다고 합니다. 당시 대흥사의 주지는 차의 선인이라 불리는 초의선사(1786~1866년), 대흥사 대웅보전 현판을 본 그는 "글씨 꽤나 안다는 사람이 어떻게 글씨라고 할 수 없는 저런 글씨를 걸었나? 당장 불태워"라며 핀잔, 그 자리에서 글씨를 써서 주며 걸게 했다고 합니다.

하지만 그로부터 9년 뒤, 유배가 풀려 돌아가던 김정희가 대흥사에 들러 지난날 자신이 떼라고 했던 현판이 아직 있는가? 물었답니다. 그러며 자신의 현판은 떼어내고 그 현판을 다시 걸게 했다고 합니다.

▲강진 백련사 대웅보전 안에 걸린 현판. 신라시대 김생의 글씨를 집자한 것으로 알려져 있으나 추사 김정희 친필 현판이라는 사람들도 있다. ⓒ 김현자

▲강진 백련사 대웅보전 밖에 걸린 현판. 원교 이광사의 친필 현판으로 알려져 있다. ⓒ 김현자

2014년 6월 초, 다산 오솔길(다산초당~백련사)에 갔습니다. 백련사 대웅보전 안에 대웅보전 현판 하나가 더 걸려 있어서 이유가 궁금했습니다. 돌아와 검색해보니 누군가 해남 대흥사 대웅보전 현판과 거의 비슷한 일화를 자신의 블로그에 써놨더군요. 물론 이 책에도 있습니다.

흥미로웠습니다. 그동안 명필로만 알고 있던 김정희란 역사인물에 대해 구체적으로 생각하게 됐고, 유배에 처한 김정희의 심정까지 헤아려보기까지 했습니다. 더러 접하기도 했으나 그 이상의 관심을 가지지 않던 이광사에 대해 좀 더 알게 되는 계기도 되었습니다.

어떤 책에서 읽은 건데, 김정희는 조선 선비들 대부분이 좋아했던, 사군자 그 첫 번째로 두며 꽃 중 으뜸이라 꼽기도 했던 매화를 유독 싫어했다고 합니다. 그보다는 수선화를 좋아했고, 꽃 중 으뜸이라 했다고요.

김정희가 선비들의 상징과도 같은 매화보다 수선화를 으뜸으로 쳤다는 이야길 읽는 순간 자신을 귀양으로까지 내몬 안동김씨를 비롯한 당시 세도가들인 양반들 또는 선비들이 좋아하는 꽃이란 이유 때문에? 그들에 대한 반감 때문일까 정도로만 생각했습니다.

저자는 말합니다. 김정희가 제주도에 유배 살던 당시에도 수선화는 봄이면 길가나 들 어디에나 피어나는 그런 들꽃이었다는 것. 가진 사람들의 지극한 보살핌과 애정 속에 피어나는 매화와 달리 애써 가꾸지 않아도 강하게 자라 꽃을 피우는 것이 마치 백성들과 같은 꽃이라는 것. 죽은 듯 잎마저 없이 살다가 봄이면 꽃샘 추위 속에 어김없이 꽃을 피우는 것이 백성들의 처지나 삶과 같다는 것. 이런 설명에 감동했습니다.

유배는 이처럼 사람을 사람답게 만들기도 하는 것 같습니다. 물론 모든 사람들이 다 그런 것은 아니지만. 김정희가 오만한 인물이라고 말하는 사람도 있던데, 그럼에도 오늘날 김정희란 이름이 오만한 점은 거의 회자되지 않고, 명필로 더욱 회자되는 이유 중 하나는 유배를 통해 자신의 허물을 봤으며, 진심으로 뉘우쳤기 때문이지는 않나, 생각해 봅니다.

옛 건물에서 당연하게 볼 수 있는 현판들. 그런 현판 하나로 시작된 한 인물에 대한 헤아림과 덕분에 알게 된 사실들. 우연히 만나는 현판과 쉽게 볼 수 있을 정도로 흔하디 흔한 수선화가 훨씬 남다르게 와 닿곤 합니다.

▲현재까지 전하는 현판 중 가장 오래된 것으로 알려진 김생의 글씨 현판이 걸려 있는 공주 마곡사 대웅보전. 독특한 형식의 대웅보전 건축물로 보물 제801호다. ⓒ 김현자

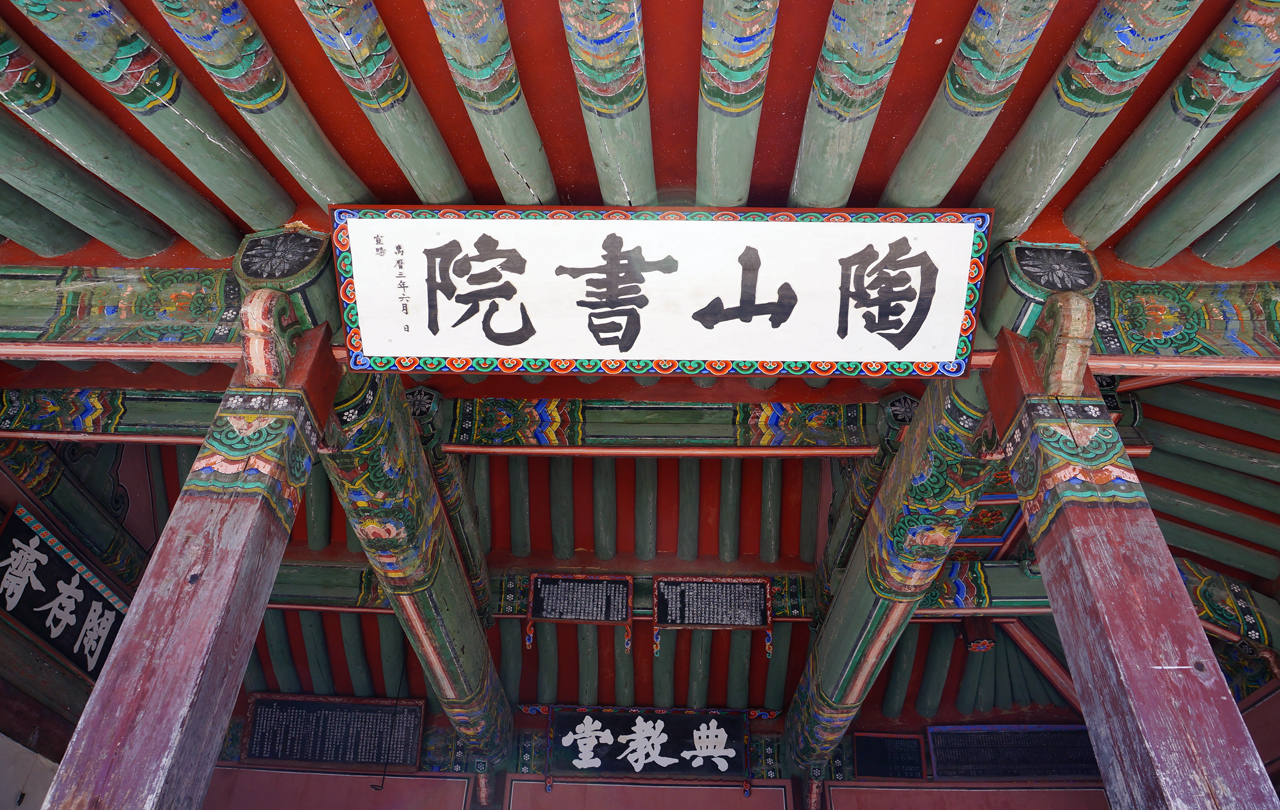

▲안동 도산서원 현판. 복제한 것이다. 원본은 안동 한국국학진흥원 소장이다. 현판들은 대개 검은 바탕에 흰글씨이다. 이처럼 흰바탕에 검은 글씨를 쓴 것은 왕이 내린 현판, 즉 사액현판이기 때문이다. 선조가 석봉 한호(한석봉)에게 글씨를 쓰게 해서 내린 현판이다. 책 122쪽에 이 현판 관련 흥미로운 일화가 실려 있다. ⓒ 김현자

'건물의 얼굴이라고 할 수 있는 현판의 글씨는 역대 왕을 비롯해 당대의 대표적 지식인이나 명필들이 심혈을 기울여 쓴 작품이다. 따라서 현판은 그 시대의 정신과 가치관은 물론 예술의 정수가 담겨 있는 문화예술의 보고라 할 수 있다. 그 중에는 아름답고 감동적인 사연이 스며있는 경우도 적지 않다. 그럼에도 불구하고 현판은 건축물이나 그림, 도자기 등과는 달리 주목을 받지 못하고, 그 가치도 제대로 인정받지 못하며 방치되고 있다. 누각과 서원, 정자, 명문가 고택 등에도 흥미로운 사연이 담긴 현판 문화재가 즐비하다. 시대별로 현판의 모양이나 장식 등도 차이가 있어 그 시대의 특징을 잘 전해주고 있다. 이렇게 귀중한 문화재 현판이 많은데도 불구하고 현판이 국보나 보물 등 국가지정문화재로 지정된 경우는 하나도 없다. 지방 문화재로 지정된 것도 추사 글씨인 봉은사 '판전(서울시 유형문화재 제84호) 현판과 명종 글씨인 영주 '소수서원(경상북도 유형문화재 제330호)' 현판 등 극소수에 불과하다.' -14~16쪽에서.2008년, 화재로 남대문이 화염에 휩싸였을 때 소방관들에게 현판을 구하라는 특명이 내려졌다고 합니다. 남대문의 얼굴인데다가 누구의 친필인가와 함께 현판이 담고 있는 역사, 그 중요성 때문이었습니다.

▲<현판기행>책표지. ⓒ 담앤북스

남대문 뿐일까요. 광화문 복원과 함께 현판도 논란이 되었었지요. 대흥사 대웅보전 현판처럼 저마다의 사연과 가치를 지니고 있기 때문입니다. 그럼에도 본격적인 연구와 분석이 되지 않아 그 가치가 제대로 빛을 발하지 못하고 있다고요. <현판기행>은 이처럼 현판에 대한 무관심과 방치, 그 척박한 현실이 개선되기를 바라는 염원과 함께 나온 책입니다.

현판은 옛 건축물에서 빠뜨릴 수 없는 요소인데요. 책은 정자와 누각, 서원과 강당, 사찰, 더 알아보는 현판 이야기, 이렇게 4장으로 분류, 대흥사 대웅보전 현판처럼 그에 얽힌 일화나 관련 인물과 역사, 건축물 등의 이야기들을 들려줍니다. 그런 후 각 편 뒷장에서 중요 인물이나 건축물에 대해 좀 더 자세하게 다루는 것으로 지식의 깊이를 더해주고요.

대흥사 대웅보전 현판과 관련된 인물은 이광사와 김정희. 왕실의 후손으로 태어났으나 굴곡진 삶을 살았던 이광사 이야기는 247~248쪽에, 김정희 이야기는 '은해사에 남긴 추사의 다른 작품들'이란 제목으로 201~203쪽에 걸쳐 좀 더 자세히 들려주는 형식입니다. 한 인물이나 관련 서체 이야기 등을 정리해 읽을 수 있어서 좋았습니다.

책을 통해 만날 수 있는 현판들은 식영정이나 소쇄원, 부석사나 마곡사, 화엄사, 송광사 등의 여러 전각들, 도산서원과 소수서원, 숭례문(남대문)과 삼가헌 등, 역사나 건축학적으로도 중요한데다 여행지로도 많은 사람들이 찾는, 그래서 이름을 기억하고 있는 사람들이 많을 그런 건축물에 걸린 것들입니다.

우리 역사에 워낙 중요한 곳들이라 대부분 유명한 곳들, 필자도 갔다 온 곳들이 많은데요. 현판 사연을 알고 간 곳은 거의 없습니다. 그래서 책이 들려주는 현판 이야기들을 진즉 알았다면 그동안의 여행이 훨씬 풍성했을 것이란 생각이 들곤 했습니다.

▲'그림자가 쉬는 정자'란, 정자애 더없이 좋은 뜻을 가진 담양 식영정에 걸린 전서 글씨 식영정 편액. 서하당 김성원이 장인이자 스승인 석천 임억령을 위해 지은 건물이라고. ⓒ 김현자

▲우리나라 옛 대표 정원인 담양 소쇄원 광풍각과 제월당 편액. 모두 우암 송시열이 썼다. 가사문학의 산실인 담양은 정자의 고장이기도 하다. 담양 여러 정자의 현판들은 가사문학사와 관련된 것들이 대부분이다. ⓒ 김현자

2014년에 출간됐습니다. 내용도 충실한 데다, 이처럼 현판만을 다룬 책은 거의 없고, 또 우리나라 현판 연구가 그다지 되지 않고 있는 점 등 때문에 많은 사람들에게 소개하는데요. 그러나 아무리 좋은 책이어도 절판되어 구하기 쉽지 않은 책을 소개하는 것은 예의가 아니겠지요. 그래서 출판사에 문의했더니 "좋은 책 고맙다는 전화가 꾸준히 오는 책이다. 현판에 대해 다룬 책은 거의 없어서 독자들이 꾸준히 만날 수 있도록 할 계획이다"라고 하네요.

옛 건축물들은 우리의 역사와 문화, 풍습 등을 알 수 있는 중요한 자료입니다. 현판은 그런 건축물들의 얼굴이자 빠질 수 없는 요소이고요. 이런 현판에 관심 갖는 사람들도 많아지고 보다 많은 책들이 나왔으면, 그 좋은 시작이 될 이 책을 권합니다.

| 현판, 좀 더 알아 볼까요? |

책을 읽기 전부터 사소하게 궁금했던 것들이나 책에서 읽지 못했던 것들을 저자에게 물었는데요(4월 말). 옛 건축물에서 당연히 볼 수 있는 현판들에 대한 연구와 정리가 현재까지 미흡한지라 100% 확실치 않다고 합니다. 그러나 현판을 이해하는데 도움이 될 것 같아 전합니다.

- 책에 한석봉이 사다리에 올라가 현판을 쓰고 있는데 어떤 양반이 사다리를 걷어찼다는 일화도, 훼손된 현판을 탁본으로 복원했다는 일화도 있습니다. 글씨도 글씨지만, 네모난 판자에 어떻게 저처럼 균형 있게 배치해 썼을까? 궁금했습니다. 한석봉처럼 직접 썼나요?

"종이에 써서 그것을 토대로 새기는 것이 보통의 경우였겠으나, 편액 자체에 직접 쓰기도 했을 것으로 추정합니다. 한석봉 일화처럼 직접 쓰며 일어난 일화도 전해오고, 봉화 청암정의 '청암수석' 편액의 경우 그 글씨 원본이 지금도 남아있는 것을 보면."

- 남대문 화재 때 내려진 현판 구출 특명, 옛사람들도 현판 지키기에 온힘을 쏟았나요?

"안동 '영호루' 편액은 수차례 홍수에 떠내려갔음에도 불구하고 그것을 찾아 다시 걸었다고 합니다. 화재의 경우에도, 옛사람들은 지금과 달리 현판을 소중하게 여긴데다가 쉽게 떼어낼 수 있기 때문에 우선적으로 지키려고 했을 것으로 추정합니다. 훼손된 건물을 중수하거나 할 때 원본이나 탁본이 있을 경우 그것을 토대로 다시 만들어 걸었다는 일화들이 많은 것으로 미뤄 짐작, 원래의 현판을 중하게 여긴 것으로 알고 있습니다."

- 발품 흔적이 생생한 책이란 생각. 현장에서 오류도 많이 봤을 듯 한데요.

"봉화 청암정의 '청암정' 편액의 경우 그동안 남명 조식의 글씨로 알려져 있었는데, 수년 전 편액 뒷면에서 글씨 주인공이 매암 조식임을 확인했다고 합니다. 대구 하빈의 삼가헌 고택 사랑채에 걸려 있는 '예의염치효제충신'은 허목의 글씨가 아닌데 잘못 알려져 있다고 고택 주인이 이야기했는데, 진실이 아니지만 그냥 내버려 둔다고 하더군요."

- 책에 소나무로 된 현판을 많이 이야기 하던데, 꼭 소나무로 만들었나요? 그렇다면 이유나 현판 만들 때 지켜야 하는 규칙 그런 것도 있었나요? 소나무와 함께 많이 쓰인 나무는?

"소나무가 많이 사용되었겠지만, 느티나무, 은행나무 등 다양한 나무들이 사용되었을 것입니다. 그런데 어떤 원칙은 없었던 것으로 짐작합니다(책에 의하면, 왕이 내리는 현판인 사액현판은 흰색 바탕에 검은 글씨를, 왕 친필 현판은 글씨에 금칠을 하는 경우도 있다고)."

- 현판 역사를 '중국 진나라 때부터'라고 쓰셨는데, 기록상 우리나라 최초의 현판은?

"기록상 우리나라 최초의 현판이 어느 것인지는 아직 모릅니다. 가장 오래된 사람 글씨 현판은 신라 명필 김생의 글씨로 알려진 공주 마곡사 '대웅보전' 편액이라고 할 수 있을 것입니다. 그러나 김생이 직접 쓴 것으로 보기는 어렵다는 말도 있습니다."

- 건축물 주인과의 우정이나 애정 그런 관계 때문에 써준 경우가 많은 것 같은데, 현판만 전문적으로 쓰는 직업(인)도 있었나요? 그렇다면 호칭은?

"김정희나 이광사, 한석봉 등처럼 글씨가 인기가 있어 많은 현판 글씨를 쓴 사람은 있었지만, 현판 글씨를 전문적으로 써주는 직업인은 없었을 것으로 생각합니다. 공문서 글씨를 전문적으로 쓰는 '사자관'이라는 벼슬은 있었는데, 조선시대 3대 명필로 꼽히는 한석봉이 사자관 벼슬을 했습니다(책에 의하면, 창암 이삼만처럼 직업 서예가도 있었다고)."

- 정자의 경우 건물을 대표하는 현판이 있음에도 다른 글씨를 새긴 것이나 문장을 쓴 나무판들이 건물 안에 걸려 있는 경우가 많던데요. 책에서 현판과 편액을 혼용하고 있습니다.

"건물 안팎의 처마 등에 건물의 명칭 등을 새겨 건 것은 편액이라 하고, 기둥에 여러 개 이어 걸어놓은 글귀는 주련이라고 합니다. 정자나 누각 안에는 편액과 함께 시를 새겨놓은 것도 있는데, 이는 시판이라 합니다. 기문(記文) 등을 새겨놓은 것도 있고요. 위의 모든 것을 통틀어 현판이라 하면 될 것입니다."

|

덧붙이는 글 | <현판 기행>(김봉규 사진과 글) | 담앤북스 | 2014-07-30 ㅣ정가 16,000원