내 가슴을 울렸던 글이 있나요? 내 삶을 변화 시켰던 책은 있는지요?

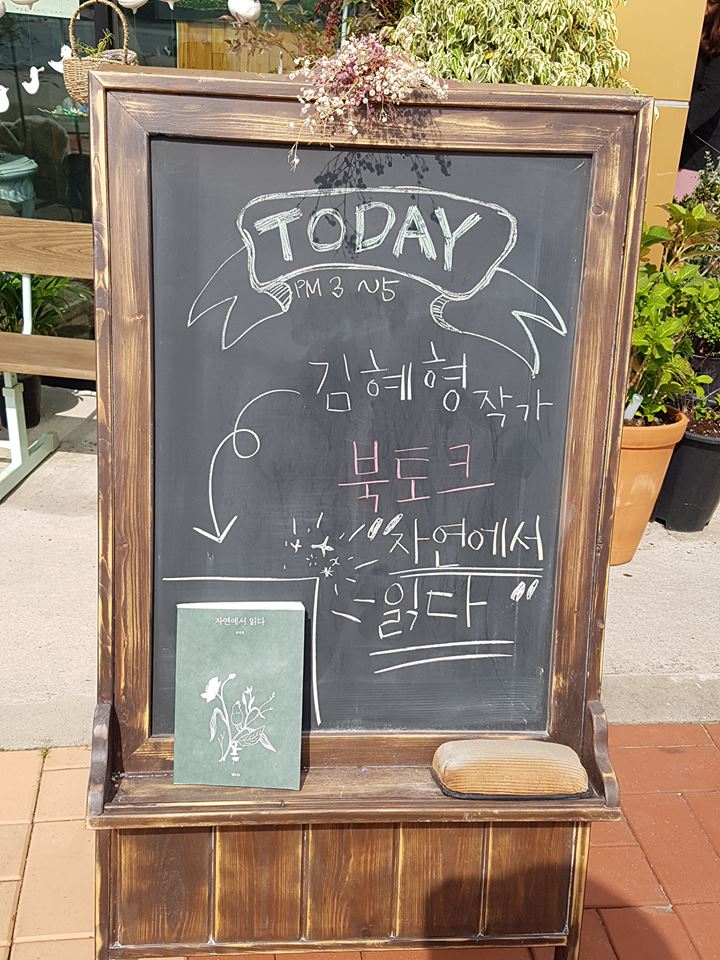

<자연에서 읽다>를 쓴 김혜형 작가의 북토크가 지난 9일 토요일에 있었습니다. 강화읍 '가망불망 서점'에서 열렸던 이 북토크에는 강화도 내에 살고 있는 다양한 독자들이 함께 했습니다. 그들은 모두 자신의 삶을 아름답게 가꾸고자 하는 소망을 가진 사람들이었습니다.

김혜형 작가는 강화군 불은면에 사는, 우리들의 이웃입니다. 책을 만들고 글을 다듬는 일을 오래 했던 그 이는 또 다른 길을 찾아 강화도로 왔습니다. 그로부터 십여 년, 그녀는 풀과 꽃, 곤충과 새와 나무 등등의 자연에서 배우고 성장했습니다.

온통 모를 뿐, 모른다는 걸 알 뿐

▲9월 9일 토요일 오후, 강화읍 가망불망서점에서 있었던 '자연에서 읽다' 북토크. ⓒ 이승숙

도시에서 나고 자란 사람이 시골로 이사 오니 온통 모르는 것 투성이었습니다. 풀 이름도 꽃 이름도 나무와 새와 곤충 등등 눈에 보이는 모든 것들이 다 궁금했습니다.

그들의 이름을 알고 싶었고 불러 주고 싶었던 작가는 찬찬히 들여다보며 마음을 기울이기 시작합니다. 그러면서 그이는 자신이 모른다는 것을 알게 됩니다. '온통 모를 뿐, 모른다는 것을 알 뿐'이라는 것을 깨닫습니다. 모르는 것을 알아가는 게 '공부'라면 그녀의 삶은 공부의 연속이었습니다.

'과거의 익숙한 것들과 헤어지고 나니 그 빈자리에 새로운 것들이 밀려 들어와요. 배울 것이 널려 있다는 게, 공부할 것이 많다는 게 참 좋습니다. 더구나 이 공부들은 졸업장이나 자격증을 얻고 끝나는 공부가 아니잖아요. 나이 먹었다고 못 할 공부도 아니고요. 세상에서 제일 재밌는 공부 거리가 무궁무진하게 펼쳐져 있으니, 자연 속에서 사는 일은 도무지 심심할 새가 없군요. - <자연에서 읽다> 27~28쪽다른 나무들이 아직 겨울잠에서 깨지 않았을 때 산수유 혼자 샛노랗게 빈 산을 밝힙니다. 그러다 어느 결에 연초록 새 이파리들이 돋아 있습니다. 분명 꽃이 진 것도 아닌데 마치 연초록 이파리들이 꽃을 쓱쓱 문질러 지워버린 것처럼 산수유 꽃은 은닉되어 버립니다. 산수유 꽃을 보고 작가는 깨닫습니다.

"자세히 보아야 예쁘다. 오래 보아야 사랑스럽다. 너도 그렇다." 문득 나태주의 풀꽃이란 시가 떠오릅니다. 그래요. 스쳐보면 보아도 보이지 않아요. 찬찬히, 마음 깊이 들여다보지 않으면 다 흐릿한 풍경에 지나지 않습니다. - <자연에서 읽다> 74쪽

▲김혜형 작가의 '자연에서 읽다'를 읽고 가진 북토크는 따뜻하고 풍요로웠다. ⓒ 이승숙

짧은 순간 빛나기에 더 아름다운 것들이 있습니다. 밤 하늘의 별도, 어제 핀 꽃도, 그리고 우리 인생도 짧아서 아름답습니다. 한계와 소멸을 내포하고 있는 것들은 안타까워서 더 아름답습니다.

짧은 순간 빛나기에 아름답다

'짧고 격렬한 꽃의 개화 앞에서 영생을 갈구하는 욕망의 헛됨을 생각합니다. 꽃은 피어서 지므로 꽃이에요. 빛은 잠깐 명멸하므로 빛이지요. 밝음이 낮밤 없는 밝음이라면, 생성도 소멸도 없는 밝음이라면, 어둠이란 대척점조차 없는 완벽하고 일관된 밝음이라면, 그 밝음을 대체 어디에 쓰나요? 죽음 없는 삶이 삶인가요?(중략) 내 시대를 잠시 통과하며 저물어간다는 건 참으로 다행스런 일이지요. 내가 유한한 목숨이라는 사실이 나를 빛나게 합니다. 생의 유한성은 참을 수 없는 생의 충동을 일으켜 나를 흔들리고 나부끼게 해요. - <자연에서 읽다> 79쪽작가는 '존재의 심연에 닿고자 하는 열망과 호기심'을 가지고 있습니다. 그것이야말로 '사물의 겉모습을 뚫고 본질을 파악하는 출발점이자, 너와 나 사이의 이해와 공감을 넓히는 첩경'이라고 생각합니다.

'스쳐 보기'가 아닌 '바라 보기', 더 나아가 '깊이 보기'를 통해 존재 혹은 현상의 이면에 내장된 흐름을 함께 볼 수 있다고 말합니다. 선입견과 거부감, 쉬운 단정, 게으른 합리화의 습관을 멈추고 결과 앞에서 과정의 맥락을 들여다보는 태도 또한 사물의 본질을 파악하고 이해와 공감으로 나아가는 길이라고 작가는 말합니다.

이렇게 작가는 봄과 여름을 거쳐 가을로 들어갑니다. 눈이 시리게 밝은 단풍을 바라보고 있자니 "잘 물든 단풍은 봄꽃보다도 아름답다"고 말씀하신 법륜스님의 '인생 수업'이 떠올랐다고 작가는 말합니다.

우리는 '나'라는 단독자로는 존재할 수가 없습니다. 우리는 수많은 인연과의 얽힘에 의해 물들기도 하고 물들이기도 합니다. 나는 나이자 또 타인이기도 합니다. 나 아닌 타자 역시 나입니다. 그러므로 우리 모두는 '나'입니다.

▲'자연에서 읽다', '열일곱 살 자동차', '암탉, 엄마가 되다' 등을 쓴 김혜형 작가 ⓒ 박서연

'책은 저자와 함께 천천히 여행하듯이 마음을 열고 자신을 온전히 느껴가며 읽어야 합니다.' 천천히 음미하듯 읽으며 마음속에 번지는 균열을 반겨야 합니다. 내 가슴을 울리고 흔들었던 글들은 내 삶을 변화 시킵니다. <자연에서 읽다> 이 책에는 작가의 가슴을 울리고 흔들었던 책과 글들이 곳곳에 스며 있습니다. 그 모든 책을 온전히 느껴가며 여행하듯이 읽었을 작가가 떠오릅니다.

잘 물들어가는 삶그이가 내밀어주는 책들은 어느 하나 아릅답지 않은 것이 없습니다. 그 중에서도 작가는 특별히 세 권의 책을 꼽았습니다. 베른트 하인리히의 <생명에서 생명으로>, 정희재의 <다시 소중한 것들이 말을 건다>, 그리고 또 한 권의 책이 더 있습니다. 70여 권 되는 책 중에서 어떤 책이 작가의 마음을 특별히 더 울렸는지 한 번 찾아보시겠습니까? 어쩌면 그 책은 우리를 위해 손을 내밀고 있을지도 모를 일입니다.

김혜형 작가가 일러준 길을 따라가봅니다. 정갈하고 엄정한 작가가 떠오릅니다. '엄정(嚴正)'이라는 말의 사전적 의미 그대로 김혜형 작가는 매우 엄하고 철저하며 올바릅니다. 그것은 글을 대하는 태도에서 뿐만 아니라 그이의 삶에서도 마찬가지입니다. 또한 작가는 '깔끔히 정리하며 가지런하게(嚴整)' 합니다. 그것 역시 삶과 글을 대하는 작가의 올곧은 자세입니다.

김혜형 작가를 알게 되어서 참 좋습니다. <자연에서 읽다>를 만난 것도 참 고맙습니다. 작가가 내게 해준 말을 가만히 들여다봅니다. "따뜻하고 너른 품 이승숙 님께". 그이가 본 내가 참 좋습니다. 우리는 소중한 도반임을 감사히 여기며 <자연에서 읽다>를 가만히 내려놓습니다.