| 선감학원은 소년 감화원이란 이름의 강제 수용소였다. 이 수용소는 일제가 '소년 감화'를 목적으로 만들었다. 그런데 수용소는 해방 이후에도 계속 운영 됐다. 수용소 안에서는 문을 닫던 해인 82년도까지 강제노동과 폭력 등 온갖 인권유린이 자행됐다. 그 사이 수많은 수용자들이 고통 속에 죽어갔다. 살아남은 일부 수용자들은 아직도 그때의 기억을 떨쳐버리지 못한 채 고통에 시달리고 있다. 최근 경기도의회가 진상조사에 나서면서, 과거 이 수용소가 존재했다는 사실에 관심이 높아지고 있다. <오마이뉴스>가 선감학원이라는 이름의 강제 수용소에서 일어났던 일들, 그 비극을 낱낱이 밝힌다. [편집자말] |

▲ 소년 유해와 함께 무덤에서 나온 꽃신, 손바닥 절반정도 크기로 아주 작다 ⓒ 이민선

▲꽃신 주인 고 허일동씨 유골함. 쌍둥이 동생 허일용씨가 집에 보관하고 있다. ⓒ 허일용

바닷바람에는 겨울이 남아 있었지만, 볕은 분명 봄이었다. 3월이니 절기상으로도 봄인 게 분명했다. 난 선감도 바닷가에 서 있었다. 육지에서 잡혀 온 소년들이 겁 질린 표정으로 첫발을 내디뎠을 선감 나루터였다.

그 옛날 소년들이 걸었던 길을 따라 걸었다. 작은 나룻배에서 내린 소년들은 3km 정도를 걸어서 선감학원에 갔다. 걷다 보니 컨테이너 몇 개를 포개서 만든 '선감 역사박물관'이 나타났다. 그곳에서 앙증맞은 꽃신(꽃무늬 고무신)을 만났다. 소년의 유해와 함께 나온 유품이었다.

'저 꽃신 주인은 누구일까, 어떻게 생겼을까, 어째서 그 어린 나이에 땅에 묻힌 것일까, 만약 살았다면 어떤 삶을 살았을까!'

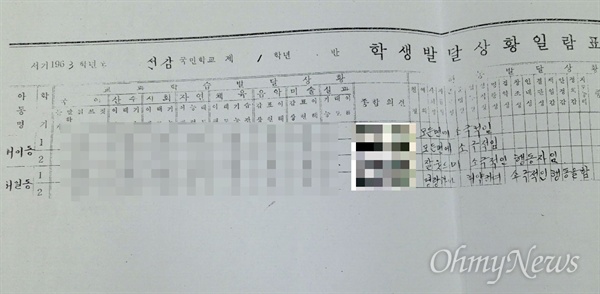

궁금증이 꼬리를 물었지만 풀 방법은 없었다. 꽃신 주인에 관한 기록은 선감도에 있는 선감국민학교(초등학교) 1학년 생활기록부밖에 없어서다. 이밖에 다른 기록은 처음부터 없던 것인지, 중간에 없어진 것인지조차 알 수 없었다.

그는 선감초등학교에 1963년 6월에 입학해 다음 해 4월에 퇴학했다. 이유는 '사망'이다. '명랑하나 허약하여 소극적인 행동을 한다'는 게 그를 지도한 교사 소견이다.

알고 보니 소년 강제 수용소 선감학원과 관련된 일이 모두 그랬다. 소년들이 왜 선감도까지 끌려갔는지, 누가 얼마나 잡혀갔는지, 그곳에서 어떤 일을 당했는지. 정확한 기록이 없다는 게 특징이었다. 그래서 더 비극적인 섬이었다.

이러한 비극을 가장 상징적으로 보여주는 게 꽃신이다. 이것이 꽃신이 가리키는 곳을 따라, 꽃신 주인의 흔적을 찾아 나선 이유다.

죽은 자는 말이 없으니 산 자에게 물을 수밖에 없었다. 다행히 그 꽃신 주인을 알고 있는 이가 몇 명 있었다.

그중 한 명은 꽃신 주인이 묻힌 곳을 언론(2016년 KBS <추적 60분>)에 알려 꽃신을 세상에 나오게 한 선감학원의 산증인 일흔 살 김춘근씨다. 1961년에 선감학원에 끌려와 선감학원이 문을 닫은 1982년까지 있었으니 살아 있는 증인이라 할만하다. 또 한 명은 김춘근씨와 함께 꽃신 주인을 묻어준 강준희씨이고, 나머지 한 명은 꽃신 주인의 쌍둥이 동생이다.

얼마나 잡혀 왔는지도 알 수 없어, 그래서 더 비극적

▲선감학원 피해자 허일용씨, 본래 이름은 허이동이다. 무덤에서 나온 꽃신주인 고 허일동씨의 쌍둥이 동생. ⓒ 이민선

"무덤에 묻힌 사람이 (쌍둥이 중)형이에요. 배가 너무 고파서 모포를 뜯어먹고 죽었다는 말이 선감학원에 돌았어요. 사망할 때 고작 예닐곱 살 정도였어요. 의무실에 누워 있을 때 몇 번 봤는데, 완전히 비쩍 말라 있었어요. 근데, 선생이 어째서 그렇게 지독하게 아팠는데도 그 애를 병원에 안 데려갔는지를 모르겠어요. 인천 가톨릭 병원과 자매결연 관계라 병원선도 왕래했는데 말이죠. 선생 입회하에 저하고 원생 몇 명이 함께 묻었어요. 관은 없었고, 시신을 광목에 싸서 들것으로 공동묘지까지 옮겼어요. 무덤은 동네 어른들이 미리 파 놓았고요. 묻고 나서 원가 불러주고 내려왔어요. 무덤에서 꽃신이 나왔는데, 아마 그 애가 들어올 때 신고 있던 것 같아요. 선생들이 넣어 주었겠지요. 당시 원생들에게는 검정 고무신밖에 없었어요. 그 주변에서는 (꽃무늬 고무신을) 살 수도 없었고요." 전화기에서 들려오는 김춘근씨 목소리는 덤덤하면서도 비애가 서려 있었다. 그와 꽃신 주인에 관해 두 번이나 통화했다. 가을 기운이 완연한 10월 어느 날, 그리고 겨울 기운이 느껴지는 11월 3일 오전이다. 꽃신 주인을 묻을 당시 그의 나이 18살 정도로, 원생치고는 많은 나이였음에도 그가 아는 것은 이게 전부였다.

꽃신 주인을 기억하는 또 한 사람인 강준희씨(65세) 목소리 역시 덤덤하면서도 어딘가 슬퍼 보였다. 꽃신 주인이 사망할 당시 그는 13살 즈음이었다.

"같은 숙소에 있었는데, 원래 몸이 약해서 빌빌거렸어요. 한 달 정도를 시름시름 앓았는데, 그때는 밥을 떠 넣어줘도 다 토할 정도로 (상태가) 안 좋아서 의무실에 입원도 하고 그랬어요. 어느 날 일을 마치고 숙소에 와 보니 죽어 있는 거예요. 담요를 뜯어서 입에 물고 있었고요. 배가 고파서 그랬는지, (죽기 전에) 고통스러워서 그랬는지는 잘 모르겠어요. 쌍둥이 동생이 하나 있었는데, 그 아이는 숙소가 달라서 형이 죽은 모습을 보지 못했어요. 형이 죽어서 묻힌다는 것을 알게 되자, 울고불고 난리가 나는 거예요. 그래서 나이 많은 원생들이 그 애를 방 안에서 붙잡고 있었어요. 형 시신을 보면 충격받을 것 같아서요." 그런데, 어째서 쌍둥이 형제를 같은 숙소에 두지 않고 떨어뜨려 놓은 것일까?

"거긴, 형제가 들어오면 무조건 떼어 놓았어요. 쌍둥이도 마찬가지였겠죠. 형제가 숙덕숙덕해서(모의해서) 같이 도망칠까 봐 그런 거예요." "꽃봉오리처럼 어린 나이에 지옥에서 맞이한 최후"

▲무덤에서 나온 꽃신 주인 고 허일동씨의 유일한 신상 기록. ⓒ 이민선

▲1962년 11월 24일자 인천신문에 난 선감학원 관련기사. 인천 3개 경찰서가 부랑아 일제단속을 해서 33명을 선감학원에 수용 했다는 내용. ⓒ 정진각

165cm가 될까 말까 한, 남자치고는 좀 작은 키에 검은색 피부를 가지고 있었다. 뿔테 안경을 쓰고 있어서 그런지 눈매가 매워 보였지만, 전체적으로 선해 보이는 인상이었다. 꽃신 주인이 살아 있었다면 이런 모습이었으리라!

닮은 것은 외모뿐만이 아니었다. 그의 생활기록부를 보니 "신체허약하고 모든 면이 소극적"이라 적혀 있었다. 성격까지 똑같은 것이다.

꽃신 주인의 쌍둥이 동생 허일용씨를 만난 것은 지난 11월 1일이다. 집으로 찾아가겠다고 하자 그는 '워낙 누추해 그럴 수 없다'며 한사코 밖에서 만나자고 했고, 그래서 어쩔 수 없이 성남시청 앞에서 그를 만났다.

그의 집을 방문하려 한 것은 52년 만에 만난 형, 아니 형의 유골과 정말로 한 집에서 살고 있는지 두 눈으로 확인하고 싶어서다. 솔직하게 이 바람을 밝히자 그는 유골함 사진을 찍어서 보내주겠다고 제안했다. 해서, 더는 집을 방문하겠다 고집할 수가 없었다.

"장례도 치르고... 그러고 싶은데, 지금 그럴 형편이 못 돼요." 그가 형 유골을 끌어안고 사는 이유는 뜻밖에도 경제적인 문제였다. 그리움이 깊어서, 외로워서 그랬으리란 섣부른 짐작을 무너뜨린 대답이었다. 살짝 허탈해졌다. 하지만 그 다음 말에서 혈육에 대한 그의 그리움과 깊은 애정을 엿볼 수 있었다.

"형은 꽃봉오리처럼 어린 나이에 그 지옥에서 억울하게 최후를 맞이했어요. 그래서 더 잘해주고 싶어서, 남들 하는 것처럼 화장하고 그러는 것보다는 이게 나을 것 같아서, 발굴한 그대로 몇 개 남지 않은 뼛조각이나마 모아서 가지고 있는 거예요."너무 아픈 기억이라서 그런 것일까! 꽃신 주인의 동생 허일용(60)씨는 형에 대한 기억을 거의 갖고 있지 않았다.

"저는 형이 죽었다는 사실도 알지 못했던 것 같아요. 기억이 안 나요. 형이 아프다는 것은 알았는데, 그것도 누군가 알려줘서 알았고요. 엊그제 우연히 강준희씨를 만났는데, 형이 죽었다는 것을 알고는 제가 울고불고했다는데, 그것도 기억이 나지를 알아요. 형이 죽은 게 너무 충격적이어서 그런 건지, 정말 아무 기억이 없어요." 그는 형이 죽은 이유가 배고픔 때문이라 단정했다. 그는 "거긴 지옥이에요. 우린 사람이 아니었어요. 개돼지 취급을 받은 거죠!"라는 말로 운을 떼고는 선감학원의 악몽을 토해냈다.

⇒ 다음 기사로 이어집니다.