아이가 바라는 대로 어느 만큼 맞춰 주어야 할까요? 아이가 싫다면 안 해야 좋을까요? 아이가 좋다는 대로만 가야 할까요?

아이하고 함께 살아가는 어버이라면 아이가 좋아하거나 싫어하는 모습을 으레 지켜보면서 늘 망설이리라 생각합니다. 되도록 아이한테 맞추고 싶으나, 도무지 안 되겠구나 여겨서 "그렇게는 안 돼!" 하고 말할 때가 있을 테지요.

그런데 아이한테 맞추어 주는 일이란 아이한테 즐거울까요? 어버이는 꼭 아이한테 맞추어 주어야 할까요? 어버이가 맡는 몫이란 '맞추어 주기'가 아닌 '살림을 하기'이면 되지 않을까요? '맞춘다'는 생각이 아닌 '손수 지어서 누린다'는 생각으로 나아가면 즐겁지 않을까요?

▲겉그림 ⓒ 북극곰

그림책 <행복한 가방>(김정민, 북극곰, 2018)은 어머니가 아이한테 내어준 등짐을 아이가 매우 싫어하는 이야기로 첫머리를 엽니다. 아이는 어머니가 아이를 사랑하는 손길이 아닌, 동무들 눈치를 따집니다. 아이는 어머니 손길이 사랑스레 밴 등짐이 아닌, 동무들이 손가락질하는 몸짓에 휘둘려요.

참으로 딱한 노릇입니다. 아이는 왜 저를 따사로이 지켜보고 아끼는 어버이 손길이 아니라, 저를 놀리거나 따돌리는 짓궂은 아이들 손길대로 움직이고 말까요?

곰곰이 따지면 아이만 이와 같지는 않아요. 어른도 남이 하는 말에 휘둘리곤 합니다. 이를테면 "그 옷 어울리네" 하고 말하면 좋아하고 "그 옷 밉네" 하고 말하면 싫어하지요. 옆에서 말 한 마디를 보탰다고 우쭐하거나 찡그리지요.

어른들이 얼굴이나 몸을 뜯어고치는 일을 하는 까닭은 여럿일 텐데, 이 가운데 하나는 남 눈치를 보기 때문이지 싶습니다. 남들이 보기에 예쁘기를 바라면서 얼굴이나 몸을 뜯어고치잖아요. 옷도 남들이 나를 예쁘게 봐주기를 바라면서 차려입곤 하고요.

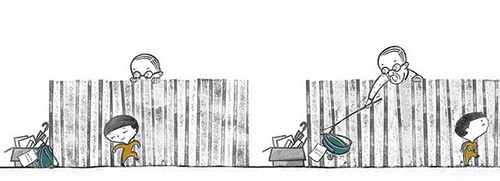

▲속그림 ⓒ 북극곰

그림책 <행복한 가방>을 보면, 아이는 자꾸자꾸 등짐을 버리려 합니다. 아무도 안 본다 싶은 곳에 슬그머니 버리지요. 그러나 아이가 버린 등짐은 다시 아이한테 돌아옵니다. 아이는 더더욱 골이 납니다. 아이 어머니는 이런 아이를 나무라기도 하지만 달라질 낌새가 없습니다. 이날 저녁 어머니는 어찌하면 좋을까 하고 생각하더니 재봉틀맡에 앉아요. 이튿날 아침에 아이가 깜짝 놀랄 만한 새 등짐을 지어내지요.

말은 나오지 않고 오직 그림으로만 이러한 줄거리를 들려주는 <행복한 가방>인데, 한 가지는 아쉽습니다, 어느 대목이 아쉬운가 하면, 아이는 마냥 받기만 해요. 아이가 손수 뜨개질이나 바느질이나 재봉질을 해서 등짐을 마련하지 않습니다. 아이가 보기에 등짐 생김새가 마음에 안 들면, 아이가 스스로 새 등짐을 지으면 되어요. 어머니는 아이더러 손수 새 등짐을 지으라고 이끌 수 있습니다.

▲속그림 ⓒ 북극곰

아이하고 함께 뜨개질을 할 수 있고, 아이하고 함께 천을 장만할 수 있어요. 아이하고 함께 마름질을 하고 밑그림을 짜서 아이 나름대로 차근차근 스스로 등짐을 짓는 길을 가르칠 수 있습니다.

어느 분은 묻겠지요. 요즘 누가 등짐을 굳이 손수 지어서 쓰느냐 하고요. 그러나 요즘도 등짐을 천천히 느긋하게 손수 짜거나 뜨거나 짓는 분들이 있습니다. 스웨덴 그림책 <펠레의 새 옷>을 보면 어린이가 옷 한 벌을 새로 얻기까지 어떤 일을 하는가를 아주 낱낱이 부드럽게 잘 보여줍니다.

▲속그림 ⓒ 북극곰

우리도 이 땅에서 아이들한테 '살림짓기'를 보여주고 가르치고 이끌면서 물려줄 수 있는 줄거리를 함께 누리면 좋겠어요. 아이가 손수 살림을 짓는 기쁨을 한 가지씩 맛보다 보면, 투정질은 시나브로 사라지고, '손질'이란 새길을 가리라 생각합니다.

덧붙이는 글 | <행복한 가방>(김정민 / 북극곰 / 2018.3.21.)