▲오늘날의 가족제도는 얼마나 보편성을 갖는 것일까? ⓒ unsplash

오늘날의 가족제도는 얼마나 보편성을 갖는 것일까? 2차 대전 이후 기능주의 사회학에서는 남성은 밖에서 일을 하여 가족을 부양하고 여성은 집안에서 가족을 돌보는 핵가족 형태가 인간 본성에 맞는 보편적 제도라고 설명했다. 그러나 68운동에서 시작된 서구의 신사회운동 및 연이은 문화변동 과정에서 핵가족제도의 보편성은 일종의 역사적 속임수로 의심되었다. 두 번의 세계전쟁을 일으킨 근대 자본주의문명에 회의를 느낀 당시의 젊은이들은 성과 사랑 역시 결혼제도라는 근대적 올가미로부터 해방시키고자 했다.

열정적 사랑에서 낭만적 사랑으로사실상 '검은 머리 파뿌리가 되도록' 서로에게 사랑과 충절을 약속하는 결혼제도는 서구 사회에서 근대 후반에 나타난 현상으로서, 사회학자들은 이것을 '낭만적 사랑'이라고 부른다. 독일의 사회학자 루만이 설명하듯이, 이것의 앞선 형태는 '열정적 사랑'이었다. 이것은 근대 초에 나타나는 사랑의 형태로서, 결혼제도와는 양립할 수 없는 형태였다. 당시까지 결혼제도의 목적은 신분에 따라 달랐다. 성경에서부터 남녀의 성적 결합과 생식이 원죄의 산물로 설명되듯이, 중세 교회에서는 결혼의 목적을 영적 결합으로 보았고 육체적 결합은 불가피한 부작용 정도로 인정했다.

그러나 현실에서 결혼의 목적은 교회가 이념적으로 제시하는 것과 반드시 일치하지는 않았다. 세습귀족의 경우에는 가문의 재산을 지키는 것이 결혼의 목적이었다. 이것은 한국에서 고려 시대 결혼제도의 목적과 매우 유사하다. 고려 시대에는 귀족가문의 재산을 지키기 위해 남성이 여성 가문으로 장가를 들어서, 그 자손이 외가의 제사를 지내는 관행이 성행했다. 그럴 경우 그 외손은 어머니의 성을 따랐다. 서구의 게르만 문화에서도 자손은 아버지나 어머니 성 중 하나를 따를 수 있었다. 이것을 양변제(兩邊制)라고 한다. 그러나 근대로 가까워질수록 부계제가 강화되며 양변제를 밀어내게 된다. 한국의 경우에는 17세기 이후 조선에서 유교가 일반 평민층에까지 수용되면서 이러한 일이 일어났다.

결혼제도의 목적그렇다면 상속할 재산이 없는 일반 서민층에게 가족제도는 어떤 의미를 가졌을까? 귀족의 가족제도와 비교할 때, 이에 대한 연구는 서구에서나 한국에서나 희소한 편이다. 그러나 분명한 것이 몇 가지 있는데, 우선 서구에서나 한국에서나 전통사회의 실제 가족규모는 오늘날의 핵가족 규모와 크게 다르지 않았다는 것이다.

둘째로는 서구의 중세나 우리의 고려 시대의 경우 독신 비율이 높았다. 구교 기독교나 고려 불교가 모두 성적 결합이나 결혼을 부정하는 교리를 갖고 있었다. 또 동시에 고려 시대 절에서의 '탑돌이'가 오늘날 '불륜'이라고 부를만한 성관계를 상징하듯이, 서구의 구교 사제들도 사실혼 관계에 있는 경우가 많았다. 종합하면, 중세에는 성관계와 사랑이 결혼/가족제도와 반드시 일치하지 않았다.

앞서 말한 '열정적 사랑'은 따라서 소위 '불륜'이나 '이루어질 수 없는 사랑', '결투' 등의 단어들과 밀접한 관련성을 갖는다. '열정'은 인간이 제도를 통해 제어할 수 있는 성질의 것이 아니었다. 그러나 평민들 중에서도 재산을 상속할 필요성이 있는 시민계급이 성장하면서, '열정'은 결혼제도와 공존이 가능한 '도덕적 성질'을 부여받은 '낭만적 사랑'으로 길들여진다. 이제 사랑은 이성에 의해 통제될 수 있다고 여겨졌고, 결혼과 가족은 그런 사랑을 실현하기 위해 가장 적절한 제도로 설명되었다. 2차 대전 이후의 1950년대 서구사회에서는 경제부흥과 함께 이런 낭만적 사랑이 사회의 전 계층으로 골고루 확대되었다. 그리하여 사회학은 낭만적 사랑에 기초한 핵가족이 보편성을 갖는다고 선언하기에 이른다.

그러나 이렇게 핵가족의 보편성이 그 정점에 도달하였으므로 이제는 하강할 차례가 된 것 같았다. 68운동의 과정에서 핵가족과 그것의 기초인 전통적 성역할은 자발적 감정인 '사랑'이 아니라 계산적인 '재산상속'이나 위계적인 '남성지배'를 목적으로 하는 제도라고 비판받았다. 말하자면 다시 성/사랑과 결혼/가족제도의 연결고리가 풀어진 것이다. 결혼/가족제도의 내부구조는 전통적 성역할에 기초하므로, 그것의 약화는 곧 성역할의 변화를 의미한다. 전통적 성역할에 대한 반발로 가족제도가 거부되었을 수도 있고, 반대로 가족제도에 대한 반발이 커지면서 전통적 성역할이 약화되었을 수도 있다.

여성의 개인화: 두 번째 개인화어찌 됐건 이런 현상이 말해주는 것은, 근대적 핵가족제도가 약해지면서 특히 성역할과 관련하여 문화변동이 일어난다는 사실이다. 이제 여성은 더 이상 남성의 부양대상이 아닐 뿐만 아니라, 남성을 내조하는 역할에서도 풀려나게 되었다. 이것을 독일 사회학자 울리히 벡과 엘리자베트 벡-게른스하임은 '여성의 개인화'라고 불렀다.

벡은 특히 '개인화'를 근대성이 급진화하는 양상으로서 '두 번째의 개인화'라고 설명했다. '개인화'란 마르크스나 베버의 좀 더 오래된 개념으로 설명하면 '이중의 해방'을 의미한다. 즉 개인이 신분제적 구속에서 해방되는 동시에 공동체의 보호로부터도 해방되는 양면성이 나타난다. 그런데 이제 결혼 및 가족제도가 약화하면서 이런 양면적 과정이 여성에게도 일어나게 된 것이다. 이런 의미에서 개인화는 여성에게까지 '확대'되는 '급진성'을 보이게 되었다.

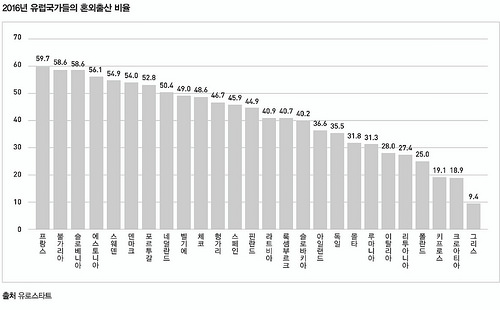

▲2016년 유럽국가들이 혼외출산 비율 ⓒ 출처:유로스타트

그러나 이 모든 과정이 순조롭게만 진행된 것은 아니다. 2016년 유럽국가들의 혼외출산율을 보면 프랑스 59.7%, 스웨덴 54.9% 등 주로 북구와 서구를 중심으로 결혼/가족제도가 매우 약화했음을 알 수 있다. 그러나 필자가 독일에서 유학 중이던 1990년대까지만 해도 여전히 동거를 '야생결혼(wilde Ehe)'이라고 비하하는 사람들이 있었다. 2000년대를 훌쩍 지나서야 서구에서도 동거나 혼외출산이 가족에 준하는 것으로 사회적 인정을 얻게 된다.

사랑의 문제, 빈곤의 문제비혼이나 동거 등 법정혼인과 연결고리가 풀린 형태로 성과 사랑의 관계를 경험하(거나 또는 포기하)는 사람들이 사회적 인정을 얻기 위해 보내야 했던 세월은 그러나 법규범의 경우에는 오히려 짧은 편이다. 더 큰 문제는 빈곤인데, 앞서 말했듯이 개인화란 곧 공동체의 보호로부터도 풀려나는 과정이기 때문이다. 근대 초 남성 중심의 개인화에서는 무소유 계급이 그런 과정을 통해 도시의 빈곤층으로 하락했다. 이제 '여성의 개인화' 과정을 통해 여성이 더 이상 전통적 가족부양에 의존하기 어렵게 되면서, '빈곤의 여성화'가 진행되었다.

따라서 '여성의 개인화'는 빈곤을 피하기 위해 다시 전통적 가족제도로 돌아가려는 '취집'과 같은 경향까지 광범위하게 포괄한다. 만일 빈곤위험과 무관하게 결혼/가족제도 밖에서 성과 사랑을 실현할 수 있다면, 기든스가 말하는 '합류적 사랑(confluent love)'이 가능할 것이다. 그러나 빈곤위험은 일반적으로 구조적인 성격을 가지므로 개인의 선택 밖에 있다. 따라서 '사랑'의 문제뿐만 아니라 이제 '빈곤위험'에 대해서도 함께 논의해야만 한다.

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 홍찬숙님은 서울대학교 여성연구소 책임연구원입니다. 이 글은 월간<참여사회>5월호에 실린 글입니다.