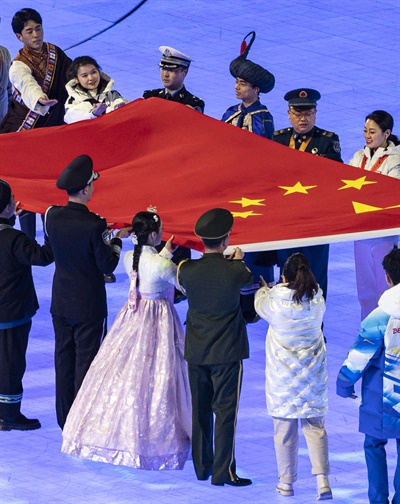

베이징 동계올림픽 개막식에 등장한 한복이 논란이다. '국기 전달' 장면에서 양쪽으로 도열한 176명 시민과 전통복장을 한 56명 민족대표 중에 댕기머리에 흰색 저고리와 분홍색 치마를 입은 조선족 여성이 등장했다.

▲4일 오후 중국 베이징 국립경기장에서 열린 2022 베이징 동계올림픽 개회식에서 치마 저고리와 댕기 머리를 등 한복 복장을 한 공연자가 개최국 국기 게양을 위해 중국의 오성홍기를 옮기고 있다. ⓒ 연합뉴스

사실 한복 차림의 조선족은 이번 동계올림픽뿐만 아니라 2008 베이징올림픽 개막식, 제4판 런민비의 2마오(毛) 화폐 도안, 1999년 건국 50주년 기념우표 등에도 숱하게 등장한다. 56개 민족으로 구성된 다민족국가 중국은 건국 이래 대내외 국가행사 때마다 56개 민족의 전통 복장을 단골 메뉴로 등장시켰고, 그때마다 조선족은 으레 공식처럼 한복을 입어 왔다.

중국에서 14번째로 인구가 많은, 170만 조선족이 존재한다는 것을, 그 조선족이 전통복장인 한복을 입는 것 자체를 탓할 수는 없다. 조선족이 한복을 입지 않고 무슨 다른 민족의 옷을 입을 수는 없지 않겠는가.

그럼에도 불구하고 이번 베이징동계올림픽 개막식 '한복'은 왜 문제가 되는 걸까? 이번 논란은 최근 발생한 중국 스타일링 게임 '샤이닝 니키(ShiningNikki, 閃耀暖暖)'에 등장한 한복에 대해 중국 네티즌들이 한복이 아니고 '한푸'(漢服)라며 반발해 결국 한국 서비스가 중단된 사건과 맥이 닿아 있다.

또한 2011년 아리랑을 중국의 무형문화유산으로 지정하고, 김치, 온돌, 윷놀이, 사물놀이 등에 대해 종주권을 주장하는 등 중국이 지속적으로 벌여온 '문화패권 공정'의 연장선으로 해석된다는 점 때문이다.

문화의 속성은 물처럼 흐르는 것이다. 이미 황해 바다에 이른 강물을 두고 황허에서 왔는지, 압록강에서 왔는지를 따지는 건 아무 의미가 없지 않은가. 특히 근대민족국가 개념이 형성되기 전에 이룩된 문화유산에 대해 국적의 라벨을 붙이고자 한다면 더 무의미하고 어리석은 일이다.

유기체처럼 살아 움직이는 문화는 두부 자르듯 잘라지는 속성의 것이 아니다. 그 문화라는 두부에 먼저 칼을 들이댄 것은 중국이다. 모든 것을 자신들이 종주국이라고 주장하는 것은 과거의 찬란했던 문화유산으로 가난하고 보잘 것 없는 현재를 보상받으려는 못난 후예들의 추태나 다름없다. G2 위상에 걸맞은 포용력과 이웃에 대한 세련된 배려의 미덕을 갖춰야 한다.

우리도 중국에서 유입된 문화를 쿨하게 인정할 필요가 있다. 우리말의 절반 이상이 한자어이고, 24절기, 전통명절은 물론 태극기조차 '주역'에서 가져다 쓰고 있지 않은가.

강릉단오제가 우리의 세계문화유산으로 지정될 때 증명되었듯이 어디에서 비롯했느냐보다 어떻게 수용, 변형, 재창조하고 유지, 발전시켜 가느냐가 더 중요한 것 아니겠는가. 의식주의 많은 부분도 문화적으로 중국과 겹친다. 이는 상호 비방과 대립의 조건이 아니라 그만큼 오랜 교류와 연대의 증거이자 상호 존중과 호혜 발전의 조건이 아니겠는가.

중국은 조선족의 전통문화를 지렛대 삼아 한국의 전통문화 전체를 자신들의 전통문화로 삼으려는 얄팍한 문화공정에서 벗어나야 한다. 한국은 조선족을 더 따뜻하게 품어 안으며 한중이 공유한 문화 전통을 대립의 조건이 아닌, 상생의 조건으로 활용할 전략을 고심해야 한다.

우리의 조상들은 외부의 문화를 바이러스가 아닌 항체로 받아들이며 우리의 문화를 더욱 풍요롭고 건강하게 발전시켜 왔다. 우리가 먼저 손을 내밀어야 외부 세계 또한 우리에게 마음의 문을 열어주지 않겠는가.

문화의 영역에 자꾸 정치적 이해득실을 끌어들이는 것은 바람직하지 않다. 한복을 둘러싼 갈등의 맥락 속에서 개막식의 연출이 한국에 대한 배려가 부족했다고 말할 수 있지만, 국가행사에 공식처럼 선보여온 조선족 한복에 대해 중국이 음흉한 의도를 갖고 기획했다고 볼 근거는 없다.

오히려 선거를 앞둔 우리 언론과 정치권이 이를 어떻게든 자기 진영의 득표와 연결해보려는 정치적 속내가 사태를 오히려 키우고 있는 것은 아닌가.

한복은 한국의 전통의상이면서 동시에 중국 소수민족 조선족의 전통의상이다. 국적의 라벨을 붙일 수도 없고, 붙일 필요도 없다. 전통 문화유산에 대한 소모적인 국적 논란을 멈추고 오랜 교류와 연대의 기반 위에 상호 협력과 상생 발전의 길을 모색해야 한다.