| 오늘을 '시를 읽지 않는 시대'라고 부릅니다. 이렇게 불리는 까닭, 시를 읽지 않아서가 아니라 시에 '익숙하지 않기 때문'이라고 생각합니다. 조금이나마 익숙함을 만들어 드리기 위하여 일주일에 한 편씩 시를 소개하고자 합니다. 오늘 소개하는 시와 산문은 네이버 블로그 '시를 읽는 아침'에 동시에 소개됩니다.[기자말] |

배심원

- 안은숙

나는 마흔에 기소되었다. 배심원들은 내 마흔에 대한 죄목을 의논하기 시작했다

나의 마흔은 죄지은 나이

투덜거림으로 식탁을 차려야 하는 지독한 권태, 그래서 난 낯선 밤을 사랑하기로 했다 화려한 네온사인을 켜고 외출에 몇백 명의 애인을 숨겨두고 싶었던 나의 마흔은 낯익은 사람들이 싫어지는 나이, 판결을 운운하던 날 보라색 속옷을 사들였고 이탈리안 레스토랑에서 스파게티를 먹었다

손톱을 물어뜯고 마흔 개의 꼬리를 단 나는 꼬리가 길어지는 이유를 자꾸 병원에 물었다

온갖 연령대들로 구성되어 있는 배심원들 그들은 내가 지나쳐 온 연령이거나 지나친 연령, 사소한 너는 그때 치마를 입지 말았어야 했어 줄 나간 스타킹을 돌돌 말지 않았어야 했어 종교에 귀의할 시간을 놓쳐버린 거야 의견은 달랐다

나는 공책을 읽었고, 서른에 보내는 투정의 문장들이었다

두 겹 세 겹 매니큐어를 바르고 한밤중에 나가고 싶었다 그럴 때마다 나는 머리카락을 잘랐다 배심원, 그들은 각자 다른 입장이므로 판결하는 내용이 각각 달랐다 과거를 갖고 판결하자는 사람이 있었고, 현재를 갖고 판결하자는 사람이 있었다 그 어느 의견을 들어도 과반수가 안 되는, 내게는 지루한 재판이었다

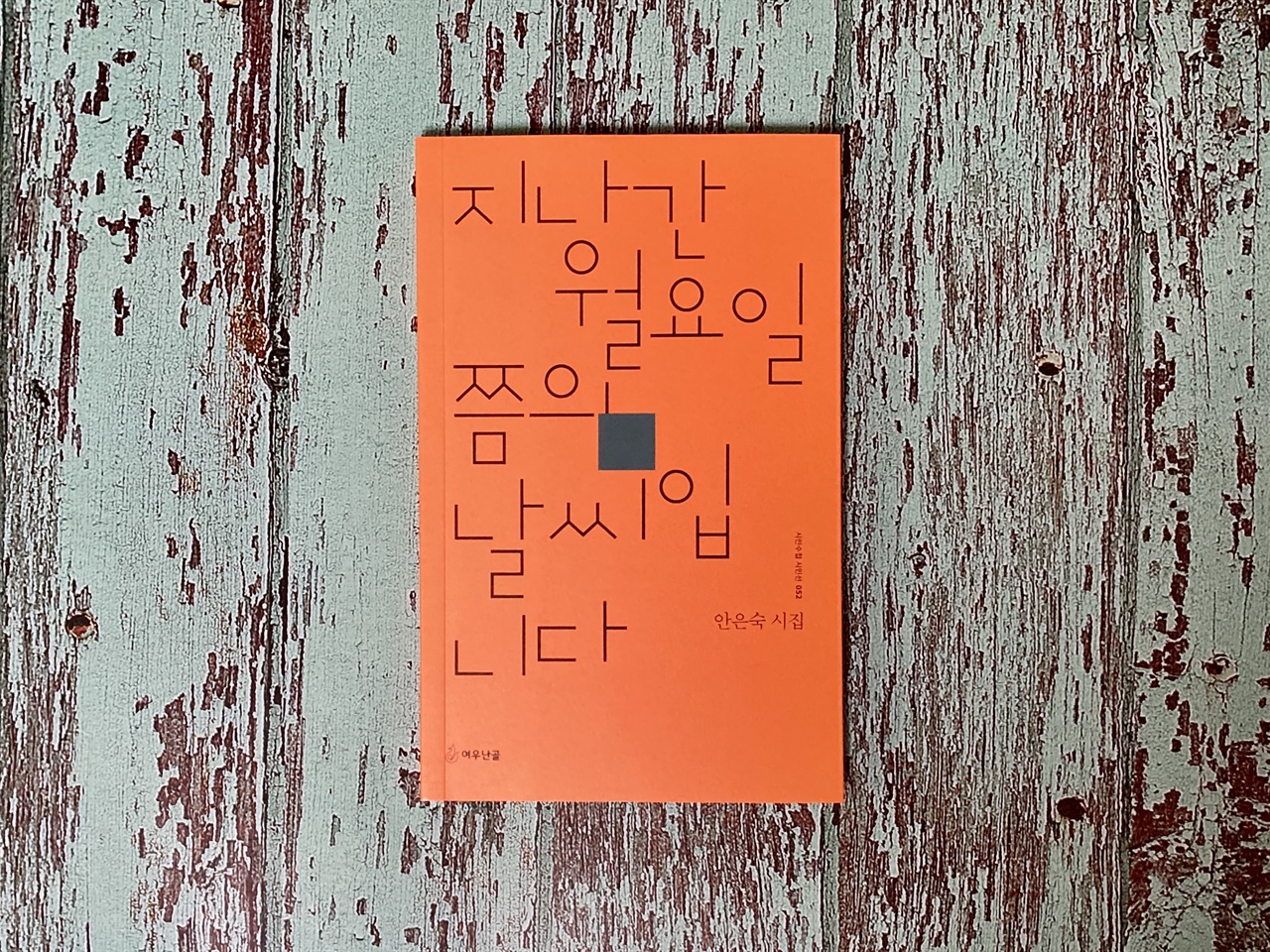

- <지나간 월요일쯤의 날씨입니다>, 여우난골, 2021, 15~16쪽

마흔이라는 나이, 한참 전에 마흔을 지나온 저로서는 한없이 젊게만 느껴지는 나이이지만, 마흔이라는 나이의 무게는 가볍게 느껴지지는 않습니다. 어찌 보면 어깨가 한껏 무거운 나이이기도 합니다.

회사에선 허리 역할을 하면서 야근을 밥 먹듯 했던 시기이며, 집에서는 동시에 유리와 같은 어린아이들을 돌봐야 하는 시기이기도 합니다. 내 삶을 돌아보기보다 앞만 보면서 달렸던 시기입니다. 그러기에 저 또한, 삶이 즐거움으로 다가오기보다 '죄'로 느껴지기도 했습니다.

그 시간이 다 지나가고 보니, 그 또한 '행복'이었다고 말할 여유도 생겼지만, 만약 어떤 신이 나에게 '모든 기억을 잃어버린 채 과거의 시간으로 되돌아가겠는가'라고 묻는다면, 저는 현재에 남겠다고 얘기할 것입니다. 더 잘할 자신은 있지만, 그 시간을 꿋꿋이 버텨 낼 자신은 없기 때문입니다.

▲안은숙 시인의 시집 ⓒ 여우난골

이 시를 읽기 위해서였을까요, 최근에 나이에 관한 시를 많이 읽었습니다. 최승자 시인의 시 '삽 십 세'에서는 '이렇게 살 수도 없고 이렇게 죽을 수도 없을 때 서른 살은 온다'라고 말합니다. 나이 서른은 세상을 향해 고민을 풀어 놓는 시기입니다. 그래서 저 죽음은 실제의 죽음이 아니라 '죽어야만 다시 태어날 수 있는' 상징적인 죽음에 가까울 수 있습니다.

마흔에 관한 시 중에서 제 마음에 와닿는 시는 김경인 시인의 '마흔'입니다. 화자는 말합니다. '함께 / 흰밥을 먹는 시간 / 넝쿨 줄기처럼 나를 친친 갈아 오르는 그들과,/ 밥상에 다정히 둘러앉아'라고요. 이 시는 마흔의 환한 한 부분입니다. 가족들과 단란한 저녁을 보내는 부모의 모습이 그려집니다.

이면우 시인의 시 '오늘, 쉰이 되었다'는 나의 삶에서 이탈하기 위해 노력하는 오십 대의 모습이 보입니다. 화자는 말합니다. '쉰 전, 늦게 둔 아이를 내가 키운다고 믿었다 돌이켜보면, 그 어린 게 부축하며 온 길이다'라고요.

또한, 장만호 시인의 시 '쉰'에서는 '모르는 걸 알아가는 나이 / 그러나 천명은커녕 나 한 명도 모르겠어서 / 우물쭈물하는 나이'라고 말하기도 합니다.

박남준 시인은 시 '쉰'에서 '밤새 불빛 끄지 않고 뒤척이며 깜박이는 등대 같은 것'이라고 말하는데요, 여러 시를 읽어보니 '쉰'이 되어야만 우리는 아주 조금, 삶을 되돌아볼 수 있는 깊이가 생기는 것이 아닐까 생각합니다.

여러분들은 지금 어떤 나이를 지나고 있습니까. 오십을 훌쩍 넘어 육십을 넘어가고 있는 분이 계실지도 모릅니다. 맹문재 시인은 시 '마침내 신호들이 바뀌었다'에서 '예순 살에는 힘이 빠졌고'라고 얘기합니다. 요즘 육십이면 노인 축에도 못 드는 나이이지만, 육체적으로 분명히 힘이 빠지게 되는 나이입니다.

여러 시를 읽고 내 삶에 대입해 보면서, 이런 생각을 했습니다. 내가 어떤 시기를 지나든, '내 주변을 돌아보며 삶에 최선을 다할 수 있다면 그리 큰 후회는 없을 것이다'라고요. 살아보니 후회는 '나'로부터 생기지 않습니다. 나의 주변에서부터 잠식해 들어오는 것입니다.

돌아보니 내 주위에 아무것도 없었고, 나 홀로 남겨져 있었다는 고백은 마흔이든 쉰이든 예순이든 자신의 주변을 돌아보지 못한 이들이 말하는 공통된 절망입니다. 따라서 이것을 빨리 알아차리면 알아차릴수록, 삶의 후반기는 더 풍요로워질 수 있습니다.

시 쓰는 주영헌 드림.

안은숙 시인은....

서울에서 태어나 건국대학교 대학원(교육학 석사)를 졸업했습니다. 2015년 『실천문학』에 시가 2017년 『경남신문』 신춘문예에 수필이 당선되어 등단했습니다. 시집으로 『지나간 월요일쯤의 날씨입니다』가 있으며, 제1회 <시산맥 시문학상>을 수상했습니다. 덧붙이는 글 | 시와 산문은 오마이뉴스 연재 후, 네이버 블로그 <시를 읽는 아침>(blog.naver.com/yhjoo1)에 공개됩니다.