"서른 개 바큇살이 하나의 바퀴통으로 모인다. 그 바퀴통 속의 빔에 수레의 쓰임이 있다.

찰흙을 빚어 그릇을 만든다. 그 그릇의 빔에 그릇의 쓰임이 있다.

문과 창을 뚫어 방을 만든다. 그 방의 빔에 방의 쓰임이 있다.

그러므로 있음의 이로움이 됨은 없음의 쓰임이 있기 때문이다." (노자 11장)

'마쉬책방'에서 마련한 7월의 일본어 그림책 깊이 읽기에 선정된 책은 <레미 할머니의 서랍>이다. 위의 글은 함께 수업에 참가한 분이 그림책을 함께 읽은 감상으로 올려주신 노자의 한 문장이다. 그림책 감상이 동양 고전의 지혜로 이어지는 시간, 말 그대로 '집단 지성'의 향연이다.

홀로 사는 할머니의 취미 생활은?

▲레미 할머니의 서랍 ⓒ 문학과 지성사

빨간 카디건을 입고 서랍 안을 들여다보는 할머니의 뒷모습이 강렬하게 시선을 끄는 겉표지를 열면 색을 날려버린 속표지가 등장한다. 할머니는 서랍장 옆에 앉아서 뜨개질을 하고 계신다. 그리고 그림책은 이렇게 시작된다. '여기는 홀로 사는 레미 할머니의 집이에요.'

남프랑스에나 있을 법한 빨간 지붕의 작은 집이 마중하는 그림책은 우리에게는 <가을에게 봄에게>로 알려진 사이토 린과 우키마루가 쓰고, 쿠라하시 레이가 그린 일본 그림책이다.

언제나처럼 김명순 선생님과 김보나 선생님이 원서와 우리말 그림책을 번갈아 읽어주시며 '원서'와 '번역'의 글맛을 비교해 볼 수 있는 시간을 만들어 주셨다. 또한 '이따금'으로 번역된 토키도키(ときどき)를 통해 이따금, 가끔, 더러와 같은 시간 부사들의 쓰임을 함께 살펴주셨다.

원서와 번역을 비교해보는 건 번역을 잘했는가 여부를 따지는 시간이 아니다. '금색'? '노란색?', '가을이니까 계절에 어울리는 노란 색이 아니었을까?'처럼 책 속의 퍼즐을 심도깊게 풀어가는 시간이 된다.

그림책을 열면 등장하는 나뭇결의 속지가 가장 어메이징한 퍼즐이었다. 과연 이 갈색은 무슨 의미일까? 참가한 이들의 수만큼이나 다양한 의견들이 등장했다. 이쁜 꽃이 그려진 서랍장도 사실은 원래 저런 갈색이 아니었을까?

혹시 스텐실을 한 건 아닐까처럼 재탄생의 모티브라는 기발한 의견에서부터, 바로 작은 초콜릿 상자 색깔, 그 자체에서, 초콜릿 박스가 담겼던 서랍장 제일 마지막 칸이 닫혔을 때의 모습에 이르기까지 생각만큼 다양한 해석이 등장했고, 그 해석은 그림책에 대한 풍성한 생각의 갈래로 이어졌다.

▲레미 할머니의 서랍 ⓒ 문학과 지성사

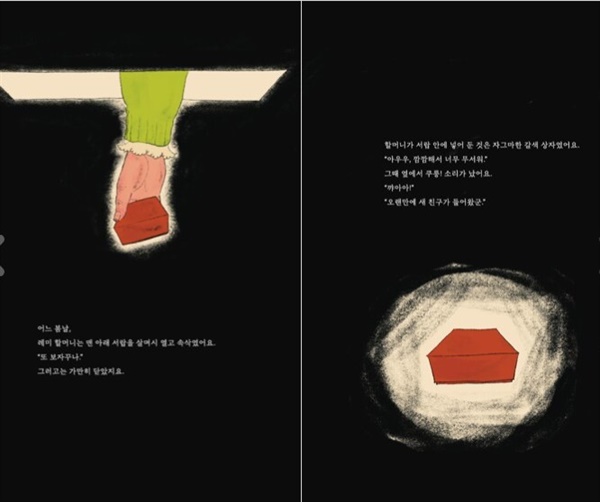

'또 보자꾸나.'

파리에 사는 딸이 편지와 함께 보내준 초콜릿을 할머니가 다 먹고 난 후, 그 자그마한 갈색 상자를 서랍장 마지막 칸에 넣는다. 그리고 이제 이야기는 서랍장 안에 들어간 갈색 상자가 이끌어 간다.

'지금은 그냥 빈 상자인걸,' / '여기 있는 것들은 다 너 같은 신세인걸.'

깜깜해서 무섭다는 것도 잠시, 갈색 상자는 서랍장 안에 유리병, 빈 쿠키 깡통, 둥그런 빈 병, 스웨터를 푼 털실 뭉치 친구들을 만난다. 할머니는 이 소용이 다 한 것들을 왜 모아놓았을까?

봄날의 할머니는 딸기잼을 만든다. 그리고 서랍장 속의 둥근 빈 병이 새로운 임무를 맡는다. 여름의 피클 병, 가을날에 찾아온 아기 고양이를 위한 노란 리본, 그리고 할아버지를 위한 빨간 모자까지 서랍장 속 쓸모없는 것들은 겨울 장터에 이르기까지 한 해를 거치며 저마다 새로운 탄생을 맞이한다. 그런데 정작 이야기를 이끌어가는 작은 갈색 상자는 아직 서랍장 안이다.

'혹시 나도?' 하고 한껏 기대에 부풀어 폴짝폴짝 뛰던 작은 갈색 상자는 친구들이 떠나가자 괜스레 심통이 나기도 하고, 마음이 조급해지기도 한다. 과연 갈색 작은 상자의 쓰임은 무엇이었을까?

작은 갈색 상자로 시작된 이야기는 레미 할머니의 아름다운 러브 스토리로 끝을 맺는다. 과연 그림책의 주인공은 갈색 상자였을까? 아니면 레미 할머니였을까? 과연 작은 갈색 초콜릿 상자와 레미 할머니는 다를까?

리즈 시절은 언제나 지금

▲레미 할머니의 서랍 ⓒ 문학과 지성사

그림책을 함께 읽고 난 후 한 분이 말씀하셨다. 미니멀리즘이 강조되는 세상에 자신은 물건을 잘 버리지 못한다고. 그런데 이 그림책을 읽고 나니 '버리지 못하는 나 자신에게 위로가 된다'고. 어디 그 분뿐일까?

버린다 버린다 해도, 살아온 이력만큼의 물건들을 우리는 짊어지고 산다. 젊은 분들은 엄마, 친정아버지, 시어머니가 떠오른다고도 하셨다. 무엇이든 새롭게 재탄생시키는 레미 할머니의 손이 사소한 물건으로 재치 있는 소품을 만들어 내는 올케를 떠올리게 한다는 분도 계셨다.

할머니는 털실 뭉치로 할아버지의 털모자를 떠드렸고, 빨간 모자를 쓴 할아버지는 커다란 꽃다발을 들고 할머니를 찾는다. 작은 갈색 상자와 함께. '네, 함께 살면 즐겁겠는걸요.'

'함께 하면 즐겁겠다' 이보다 멋진 동반의 이유가 있을까? 서랍장 속의 물건들도 재탄생했지만 할머니 역시 인생 2막을 맞이하셨다. 그런데 그 인생 2막은 그냥 온 것이 아니다. 눈밝은 독자가 발견했듯이 그림책의 속표지에서 할머니는 벌써 '뜨개질'(?)을 하고 계셨다.

할아버지네 고양이로 일찌감치 찜해놓으셨고. '혜안'의 독자는 할머니의 빨간 스웨터와 할아버지의 빨간 털모자에서 '운명의 붉은 실'을 찾아내기도 하셨다. 할아버지가 할머니께 드린 빨간 꽃도 놓칠 수 없다. '빨간 양귀비꽃'의 꽃말은 '위안, 위로, 그리고 사랑의 예감'이란다. 마쉬 책방지기님을 비롯한 발 빠른 독자님들의 리서치가 그림책 이해의 공간을 확장한다.

할머니의 빨간 스웨터와 할아버지의 빨간 털모자만 커플이 아니다. 딸기잼을 만들 때, 피클을 담을 때, 그리고 아기 고양이를 안을 때 할머니의 패션이 무엇과 커플템이 되는지 찾는 재미처럼 <레미 할머니의 서랍>은 보는 재미가 쏠쏠하다.

초콜릿을 담았던 빈 상자는 할머니와 할아버지의 가장 로맨틱한 가교 역할을 하게 된다. 나도 쓸모가 있을까 하고 조바심을 내고 기다리던 그 시간에 대한 가장 환타스틱한 보답이다. 빈 초콜릿 상자처럼, 빈 병도, 쓰고 남은 노란 리본도, 자투리 털실 뭉치도 저마다 새로운 인생 2막을 연다.

그리고 그들로 덜그럭거렸던 서랍장은 비었다. 할머니는 이제 다시 그곳을 또 다른 이들로 채워갈 것이다. 자식이 떠나고 홀로 남은 할머니의 삶도 함께해서 즐거울 할아버지로 즐거울 것이다. 비우고 다시 채워짐, 바로 그것이 'c'est la vie', 노자님 말씀으로 이어진다.

그런데 우리 인생의 많은 시간은 한 해를 보낸 할머니처럼, 그리고 서랍장 속 초콜릿 상자처럼 '채워짐'을 마련하고 기다리는 시간으로 '채워질' 지도 모르겠다. '아름다운 그림'으로 가득 찬 그림책이 선사해준 삶에 대한 진득한 혜안이다.

덧붙이는 글 | 이 글은 이정희 시민기자의 네이버 블로그(https://blog.naver.com/cucumberjh)에도 실립니다.