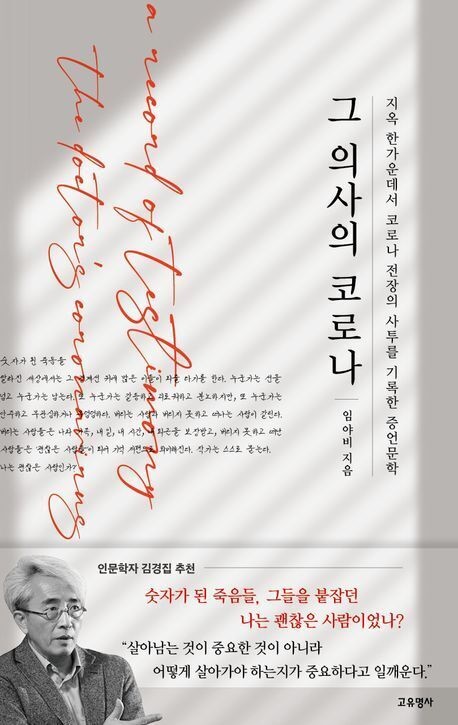

▲책 <그 의사의 코로나> ⓒ 고유명사

작가는 의사다. 개업의였는데 스스로 '그 의사'라고 칭한다. 정확한 의미는 모르겠지만, 돈 벌이를 위한 개업의를 두고 이야기 하는 것이라고 추측된다. 그는 25년을 의사로 살았고, 꽤 수입이 좋은 부류였던 것 같다. 그러나 그는 의사라는 직업에 회의를 느꼈다. 글을 쓰고 싶어했다. 그래서 의사를 그만둔다. '훌륭한' 아내는 신실한 천주교인이 되는 것을 전제로 의사를 그만두고 작가로 사는 것을 허락했다.

그는 2020년 첫 소설 <클락헨>을 펴냈다. 나는 그것을 읽고 짧게나마 평을 쓸 기회가 있었다. 인간이 유전 공학으로 그들에게 유익한 종의 닭을 탄생시키면서 변종이 발생했고, 그로 인해 세상이 절멸하게 되는 픽션이다.

아주 흥미로웠다. 클래식 공연 기획도 하고 있는 분답게 곳곳에 배치된 음악과 미술도 너무나 좋았다. 어설픈 나의 평을 읽은 작가께서 보내준 자료를 통해 더욱 풍성하게 소설을 탐닉할 수 있었다.

그런 그가 코로나 19 민간 의료봉사를 했던 경험을 토대로 소설을 펴냈다. 공공병원, 그것도 정신병원에서 의료봉사를 했다. 문장마다 새로웠고 놀라웠다. 내가 알던 세상이 또 한 번 깨지는 순간이었다.

죽음의 문턱 앞에 서서 온몸으로 생을 지켜내는 모습은 어느 히어로물 보다 더 극적이었다. 작가는 이 모습을 과하게 포장하지 않았다. 오히려 공공이라는 이름 아래 얼마나 불합리가 성행하고 있는지 드러내는데 장치로 사용할 뿐이었다.

어찌보면 당연하지만, 의사의 봉사는 목숨을 구하는 것이었다. 생명을 다루는 일은 여느 일보다 더 높은 차원에서 다루어져야 할 것 같지만 그렇지 않았다. 비합리적인 시스템은 위기 상황에서도 여전히 유효했다. 그것을 접한 외부인들은 당황했고, 변명과 회피 속에서 가늘게 이어지는 생명은 위험했다.

시스템에 갇힌 사람들은 그 안에서 행동하게 된다. 그래서 고대 아테네에서는 새로운 정책이나 법률을 정할 때 객관성을 확보하기 위해서 외부인을 데려왔다. 네가 뭘 알아와 같은 불통은 통하지 않았다. 비상식은 상식화 되어 사라지거나 수정보완되었다. 작가도 그러한 것을 해냈다.

작가는 공공이란 이름의 나태를 깨부시기 위해서 노력했다. 그 안에 숨어 있던 선한 의지는 그 망치를 함께 들어 행동했다. 그러나, 그것은 일순간이었다. 망치가 사라지자 부서진 잔해는 복구되었고 다시 본래 모습을 찾았다. 저자는 코로나 19의 엄중함을 데려와 이처럼 잘못된 시스템의 해악을 고발함으로써 우리를 각성시킨다.

비단, 의료 분야만이 아닐 것이다. 이러한 비합리는 곳곳에 웅크리고 있다. 바꾸기 위해서는 인식과 구조의 변화가 필요한데, 전자는 개인이, 후자는 대중 권력이 할 수 있다. 대중 권력이라는 것은 너무 멀게 느껴져 투표와 시민단체의 기부 같은 것들밖에 떠오르지 않는다. 개인의 영역에서는 스스로 작은 것부터 바꾸고, 선한 의지에 연대하며, 가진 권력 안에서 최선의 합리를 적극적으로 찾아나서자고 다짐해본다.

책에는 코로나 19 봉사 이야기만 담긴 것은 아니다. 코로나 팬데믹 기간 동안 맞이한 부모의 죽음도 그려져있다. 부모의 죽음이 코로나19 의료봉사 장면과 오버랩 된다. 그에게 코로나는 그야말로 악몽일 것이다. 무지막지한 악마와 다름 없을 것이다. 가족의 죽음과 환자의 죽음 그리고 썩어 무너진 시스템 속에서 겨우 몸을 가눈 그의 위대함을 바라보는 나는 '숭고'라는 단어가 자연스레 나왔다.

폐가 딱딱하게 굳는 병에 걸려 죽음을 앞둔 작가의 아버지는 본인이 출판사 시절 펴냈던 헤세를 마지막 가는 길에 챙겼다. 깨어져야만 새로운 세상이 열린다는 것은 누구가 아는 사실이지만 실제로는 쉽지 않다. 헤세를 사랑했던 아버지의 아들은 알을 깨고 새가 되었다. 그리고 연극, 음악, 문학이라는 새로운 세상을 열면서 공공이라는 딱딱하게 굳어 있던 알을 쪼았다.

내게도 또 하나의 세상이 열렸다. 나는 또 어디로 날아갈 수 있을까.