조카가 중학교를 졸업했다. 최근 가족 모임에서 만났을 때, 고등학교 입학을 앞둔 기분이 어떤지 슬쩍 물었다. 안부를 겸한 질문이었다.

"솔직히 별생각 없었는데 3월 다가오니까 요즘은 뭐, 좀 긴장이 되지."

언니와 통화할 때면 조카는 친구들과 목청 높여 컴퓨터 게임을 하거나 거실에 누워 유튜브를 보고 있었다. 마냥 태평한 줄 알았더니 이 녀석, 속으로는 걱정을 하고 있었구나. 안쓰러운 마음으로 다시 물었다.

"어떤 게 긴장이 돼?"

"새로운 환경이잖아. 다 바뀌니까 아무래도 불안하지. 공부도 그렇고, 어떤 선생님 만날지 신경도 쓰이고."

금방 잘 적응할 거라고 응원을 할까, 다른 친구들도 비슷할 거라고 격려를 할까 망설이다가, 어떤 말도 진심이 아닌 것 같아 그냥 "그렇겠다"면서 고개를 끄덕이고 말았다.

조카와 헤어져 집으로 오는 길, 마음이 싱숭생숭했다. 역시 감정은 전염성이 강하다. 생각이 자꾸만 내가 조카의 나이였던 그 시절로 내달렸다. 1993년에 고등학교에 입학했으니 벌써 30년이 지났다. 당시 나는 어떤 마음으로 이 시간을 보내고 있었을까, 새삼 궁금했다. 다행히 알아낼 방법이 있다. 일기장. 내겐 일기장이 있다.

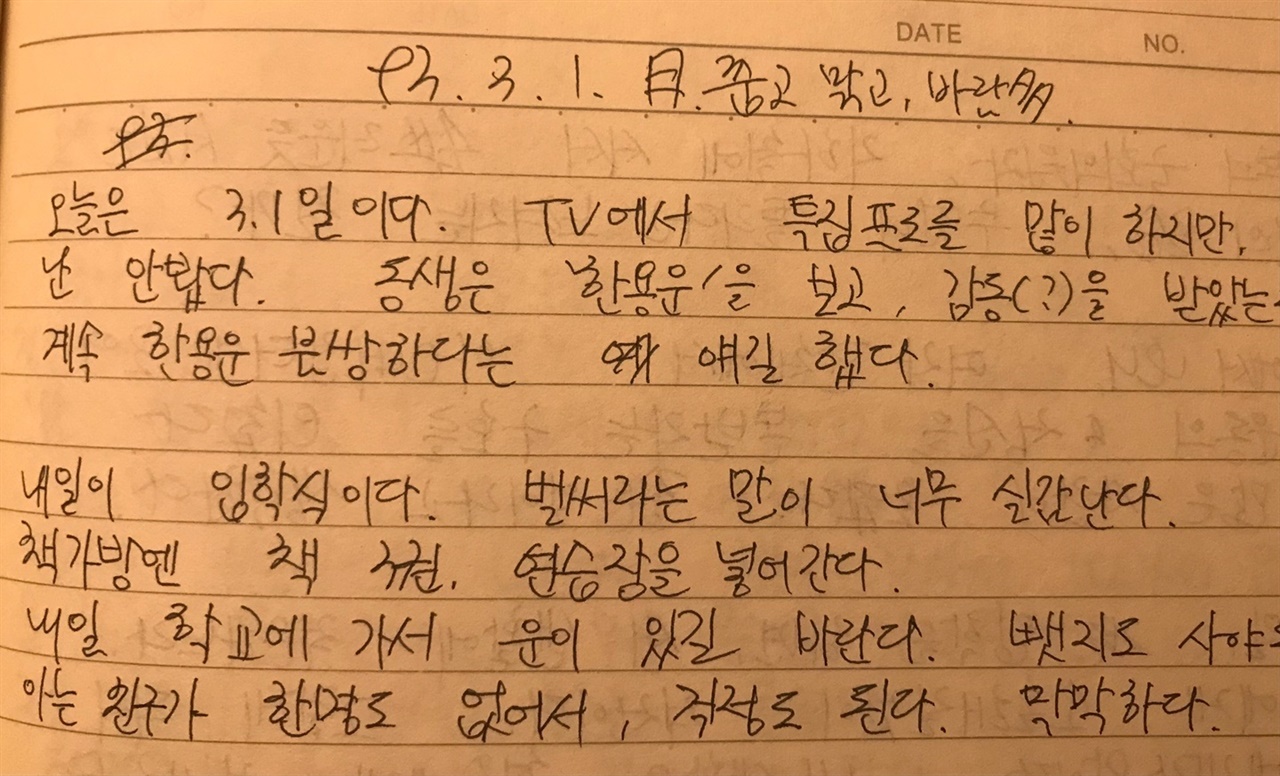

▲초등학교 2학년 때부터 쓴 일기장 ⓒ 심혜진

나는 초등학교 2학년 때부터 쓴 일기장을 가지고 있다. 담임 교사가 일기 검사를 하던 시절이라 억지로 쓴 날이 훨씬 많았을 거다. 내용이나 글씨체를 보면 쓰기 싫은 게 확 티가 난다. 고학년이 되면서 그날의 일을 기록하는 것에 재미를 붙였다. 쓰다 보니 습관이 됐고 이후론 안 쓰고 잠이 들면 허전했다.

일기장은 나날이 늘어났다. 20대 후반에 원룸으로 독립을 하면서 20권이 넘는 일기장을 내가 쓰던 장롱 안에 감춰 두고 나왔다. 대신 아무도 읽을 수 없도록 나만 아는 방식으로 여러 번 묶어 뒀다.

내가 이리저리 거처를 옮기는 동안에도 일기장은 늘 같은 곳에 있었다. 그러다 2년 전, 엄마가 이사를 결심하면서 묵은 짐들을 처분해야 했다. 그제야 일기장 더미를 내 집으로 가져왔다. 그리고 일기장을 묶었던 매듭을 풀었다. 20년 만에.

"막막하다"는 한 줄... 그런데

과거의 글들은 나를 그 시절의 정서 속으로 즉각 데려갔다. 일기장 한 권을 펼쳐 고개를 파묻고 있다가 정신이 들면 한두 시간이 훅 지나 있었다. 이미 잊은 사건일지라도 당시의 기분은 생생히 되살아났다. 신비롭고 놀라웠다. 한편으론 아직 들여다볼 준비되지 않은 감정을 마주할 때면 그날 일정을 이어갈 기운이 다 빠질 만큼 힘이 들기도 했다. 일기장을 열기가 점점 조심스러워졌다. 초등학교 5학년 시절까지 읽은 후 한동안 들춰보지 않았다.

고등학교 입학을 앞둔 조카를 보니, 다시 일기장을 열 용기가 났다. 조카를 핑계 삼아 1993년 새학기의 나를 다시 찾아봤다.

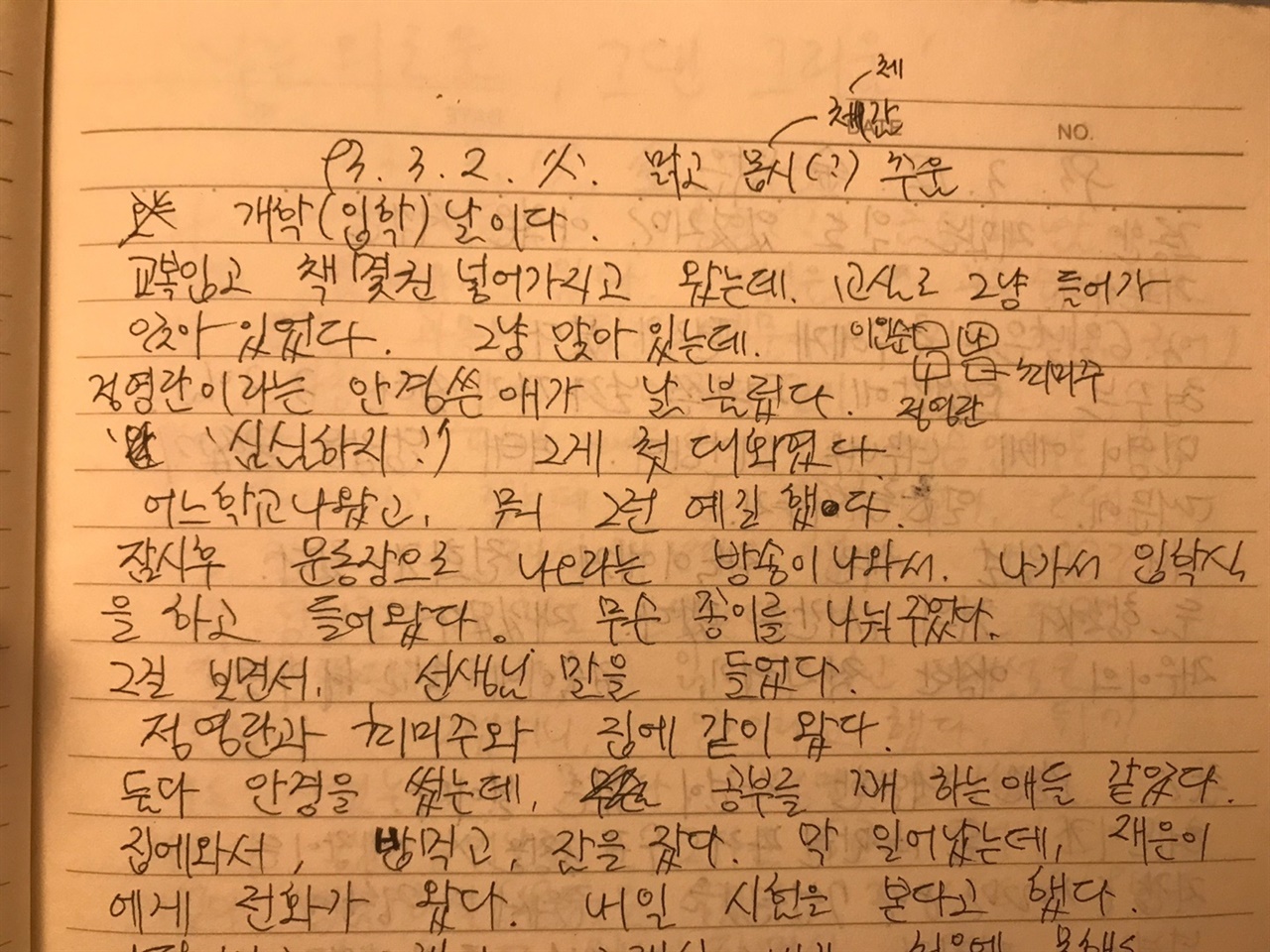

1993년 3월 1일 월 춥고 맑고 바람 많음

내일이 입학식이다. 벌써라는 말이 너무 실감난다. 책가방엔 책 3권, 연습장을 넣어간다. 내일 학교에 가서 운이 있길 바란다. 뺏지도 사야 되는데. 아는 친구가 한 명도 없어서 걱정도 된다. 막막하다.

▲1993년 고등학교 입학 전날 쓴 일기 ⓒ 심혜진

마흔 중반을 넘긴 내겐 "막막"한 정도의 긴장감을 일으키는 모임에 나갈 기회가 그리 많지 않다. 글쓰기 강의로 생계를 유지하는 터라 늘 새로운 이들을 만나지만, 강의 전날 잠을 못 자는 일도 거의 없다. 나는 원래 긴장을 잘 안 하는 유형인 줄 알았는데 열일곱 살의 나는 지금과 많이 달랐나 보다. 의외였고, 새삼스러웠다.

드디어 입학식 날.

1993년 3월 2일 화 맑고 몹시(?) 추움

개학(입학) 날이다. 교복 입고 책 몇 권 넣어가지고 왔는데, 교실로 그냥 들어가 앉아 있었다. 그냥 앉아 있는데 정영란이라는 안경 쓴 애가 날 불렀다. "심심하지?" 그게 첫 대화였다. 어느 학교 나왔고, 뭐 그런 얘길 했다. (중략) 정영란과 최미주와 집에 같이 왔다. 둘 다 안경을 썼는데 공부를 꽤 하는 애들 같았다.

▲1993년 고등학교 입학식 날 쓴 일기 ⓒ 심혜진

과거의 일이 새로운 기억

일기를 읽자마자 푸핫, 웃음이 났다. "야, 심심하지?"라는 음성이 육성으로 들리는 듯했다. 전날의 막연한 걱정을 단숨에 날려버린 반가운 첫인사! 영란과 미주는 내 뒷자리에 앉은 친구들이었다. 하굣길까지 함께했다니 그날 집에 오는 버스에서 나는 어색함과 설렘이 뒤섞여 흥분 상태였을 거다. 그리고 아마 내일도 이들과 인사를 나누리라는 생각에 안도했을 거다. 점심 도시락 친구를 얻었다는 든든함을 느끼며, 첫인사를 건넨 영란과 하교길에 동행한 미주에게 고마웠겠지.

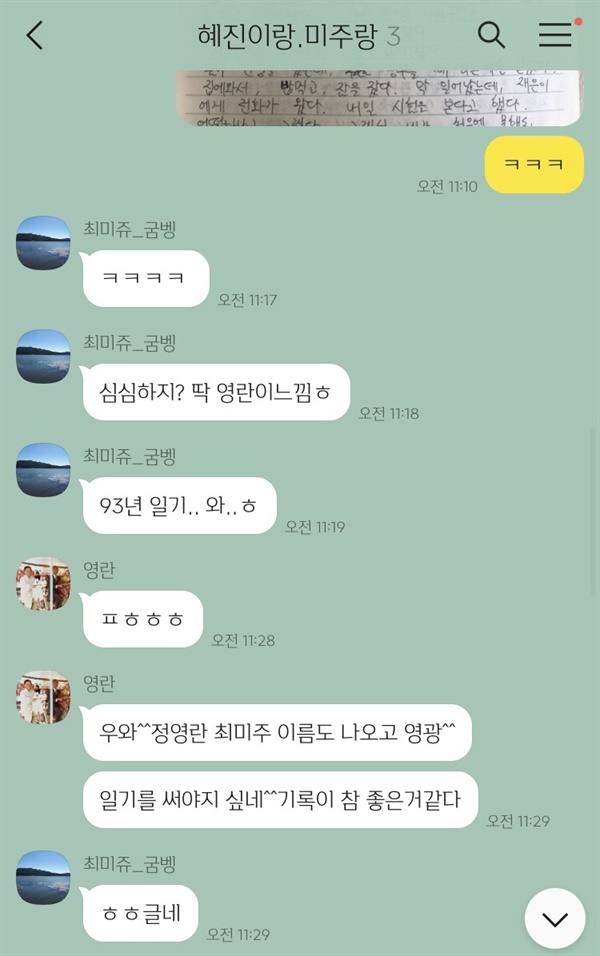

이 둘은 지금까지 내 절친이다. 고등학교 시절 내내 붙어 다니다가 각자의 생활에 몰두하는 20대를 거쳐 이제는 모두 결혼해 아이 낳아 키우며 직장맘으로 지낸다. 호주와 일산, 인천으로 사는 곳도 멀어졌다. 자주 만나진 못해도 단톡방에서 곧잘 안부를 나눈다. 우리가 처음 만난 이날의 일기를 사진 찍어 셋의 단톡방에 올려보았다. 셋 중 이날 일을 기억하고 있는 이는 아무도 없었다. 우리의 과거에 이날의 일이 새로운 기억으로 슬며시 끼어들어 갔다. 과거는 이렇게 매순간 변한다!

▲친구들과 단톡방에서 나눈 이야기 ⓒ 심혜진

졸업과 입학의 감흥이 가득한 일기를 읽으니, 지금 조카가 겪고 있을 감정이 얼마나 복잡할지 조금이나마 짐작이 갔다. 겉으로 무덤덤해 보인다고 해도 그게 다가 아닌 것을. 나도 그 시절을 초긴장 상태로 통과했다는 걸 까맣게 잊고 있었다는 걸, 어느새 내가 무딘 어른이 됐다는 걸 일기가 일깨웠다.

어쩌면 입학을 앞둔 어린이나 청소년 양육자들도 마찬가지 기분이 아닐까 싶다. 당사자와는 또 다른 긴장감에 마음을 졸이고 있지는 않을지. 더군다나 초등학교 입학이라면 책가방이 버거워 보이는 조그만 아이를 새로운 규범으로 가득한 낯선 교실에 들여보내기가 얼마나 애틋할까. 그 시절 내 부모도 그랬을까.

리베카 솔닛은 <멀고도 가까운>에서 "성인이 돼 얻은 자원과 통찰을 지닌 채 어린 시절의 상황으로 되돌아가 보는 것은 종종 효과가 있다"고 했다. 종종 일기장을 꺼내 그 시절의 내가 보내는 메시지를 받아봐야겠다. 어떤 효과가 있는지 차츰 겪어볼 작정이다.

그나저나 궁금하다. 조카는 먼저 인사를 건네는 쪽일까, 받는 쪽일까. 나를 닮았다면... 그러니까 지금의 나를 닮았다면 전자이겠지만 과거의 나와 비슷하다면 당연히 후자이겠지. 나도 조카도 고정된 존재가 아니다. 어느 쪽이든, 내가 하고 싶은 말은 이거다.

"입학을 축하해!"