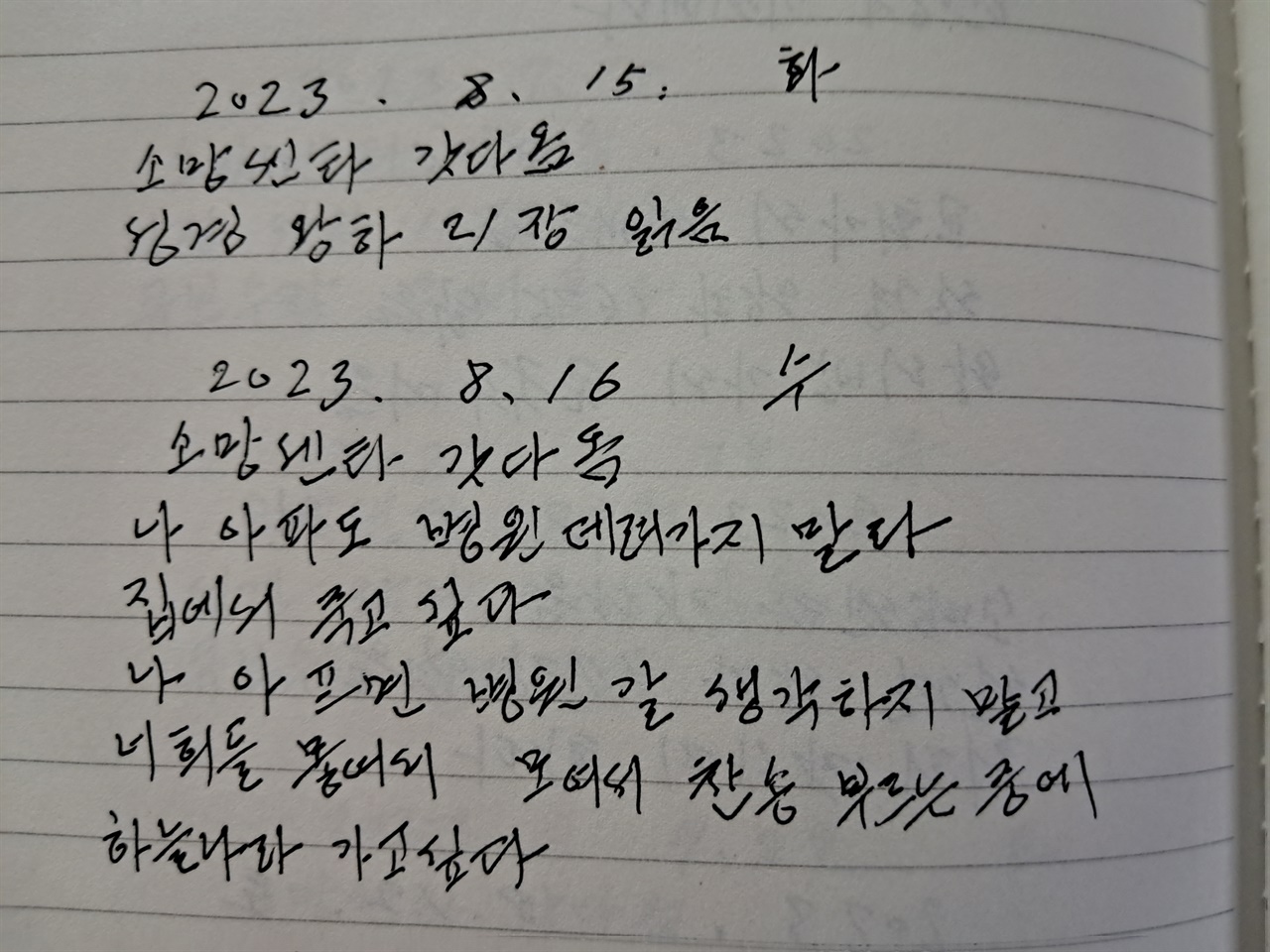

"나 아파도 병원 데려가지 말라.

집에서 죽고 싶다.

나 아프면 병원 갈 생각하지 말고

너희들 모여서 찬송 부르는 중에 하늘나라 가고 싶다."

지난 8월 16일, 어머니가 자신이 바라는 죽음에 대해 쓴 글이다. 저녁 먹고 나서 어머니는 소파 테이블에서, 나는 식탁에서 각자의 '유언장'을 썼다.

▲어머니의 유언장 건강할 때 유언장을 쓰는 게 좋다니까 언제 같이 써보자는 말을 처음 했을 때 어머니는 고개를 끄덕였다. 한참을 지나 써보자고 하니 말로 하면 되지 뭘 글로까지 쓰냐며 큰 소리로 병원 안 가고 집에서 죽겠다고 외쳤다. 글로 남겨 놓아야 어머니 생각을 누구나 알 수 있다고 하니 어머니는 몇 줄로 어머니의 유언장을 썼다. ⓒ 이진순

<죽음을 배우는 시간> 저자인 류마티스내과 김현아 교수는 건강할 때 유언장 쓰기를 권한다. 죽음은 예외 없이 누구에게나 일어나는 최악이자 최대의 사건인데, 이에 대해 대부분의 사람들이 새 자동차를 구입할 때보다도 준비를 덜 한다고 지적한다.

대다수의 사람들은 모든 신체 기능이 멎는 시점에 와서야 죽음을 준비한다. 아니, 준비 없이 죽음을 당한다. 죽음을 준비하지 않으면 죽음보다 더 나쁜 일들이 일어난다고 한다. '웰다잉'을 추구하는 사람들은 죽음을 '최악'이라고 표현하는 것이 거슬릴지도 모르겠다.

김현아 교수는 '웰다잉'이라는 말이 마치 죽음을 좋은 것으로 받아들여야 한다는 강요처럼 느껴진다고 말한다. 나 역시 예쁜 포장지 같은 말보다는 상실이나 아픔 같은 피할 수 없는 삶의 진실들을 그대로 바라보고 받아 안는 것에 훨씬 더 마음이 간다.

부르지도 않은 최규하 대통령의 장례식장에 달려가서 염을 맡게 된 이후로 노무현, 김대중, 김영삼, 노태우, 전두환 등 대통령 6명의 장례를 치렀던 '염장이' 유재철씨도 젊을 때부터 '엔딩노트'를 써보라고 권한다.

언제인지 모르지만 내 앞에 놓인 죽음에 대해 생각하고 정리해두는 것은 어쩌면 당연한 나의 권리이자 의무일지도 모르겠다는 생각이 들었다. 의료산업, 장례산업이 발전하면서 사람들은 점점 삶과 죽음에 대해 무능해지는 의료소비자, 장례소비자가 되어가는지도 모르겠다.

죽음을 준비하는 첫걸음인 '유언장 쓰기'는 생각보다 힘들었다. 어디서부터 시작해야 할지 막막했다. '죽음에 가까워서 내가 의사표현을 할 수 없는 상황이라면, 살던 곳에서 그대로 죽어가고 싶다'라는 첫 문장을 겨우 만들어냈다.

몇 문장 쓰고는 나중에 이어가야지 생각하며 덮어 두었다. '내일 죽을 수도 있다'는 생각을 하면서도 '그래도 설마 내일은 아니겠지~'라는 생각으로 지금까지 유언장 쓰기를 미루고 있다.

9월이 가기 전에 '초안'을 마무리하자고 다짐한다. 다 쓴 후에도 죽을 때까지 썼다 지웠다 하면서 새로운 버전의 유언장이 쓰여질 것 같다.

유언장에는 내게 중요한 물건들을 누구에게 줄 것인지, 의료 행위를 어디까지 할 것인지, 어디에서 죽을 것인지, 화장을 할 건지 매장을 할 건지 등이 포함되는 게 좋다고 한다. 어떤 경우는 장례 기간에서야 가족들끼리 화장이냐 매장이냐를 두고 의논하느라 다섯 번이나 바뀌기도 했다고 한다.

물건에는 재산 정리까지 포함될 것이다. 현재는 가족들 입회하에 공증을 받는 것이 가장 확실하다고 한다. 외국에서는 아주 작은 액수라도 정확히 그 쓰임새를 정해놓고 죽는 경우들이 많은 듯하다. 아마도 법으로 정해진 상속 외에 기증 등 자신이 원하는 재산의 쓰임을 스스로 살아있을 때 정리해놓고자 하는 것 같다.

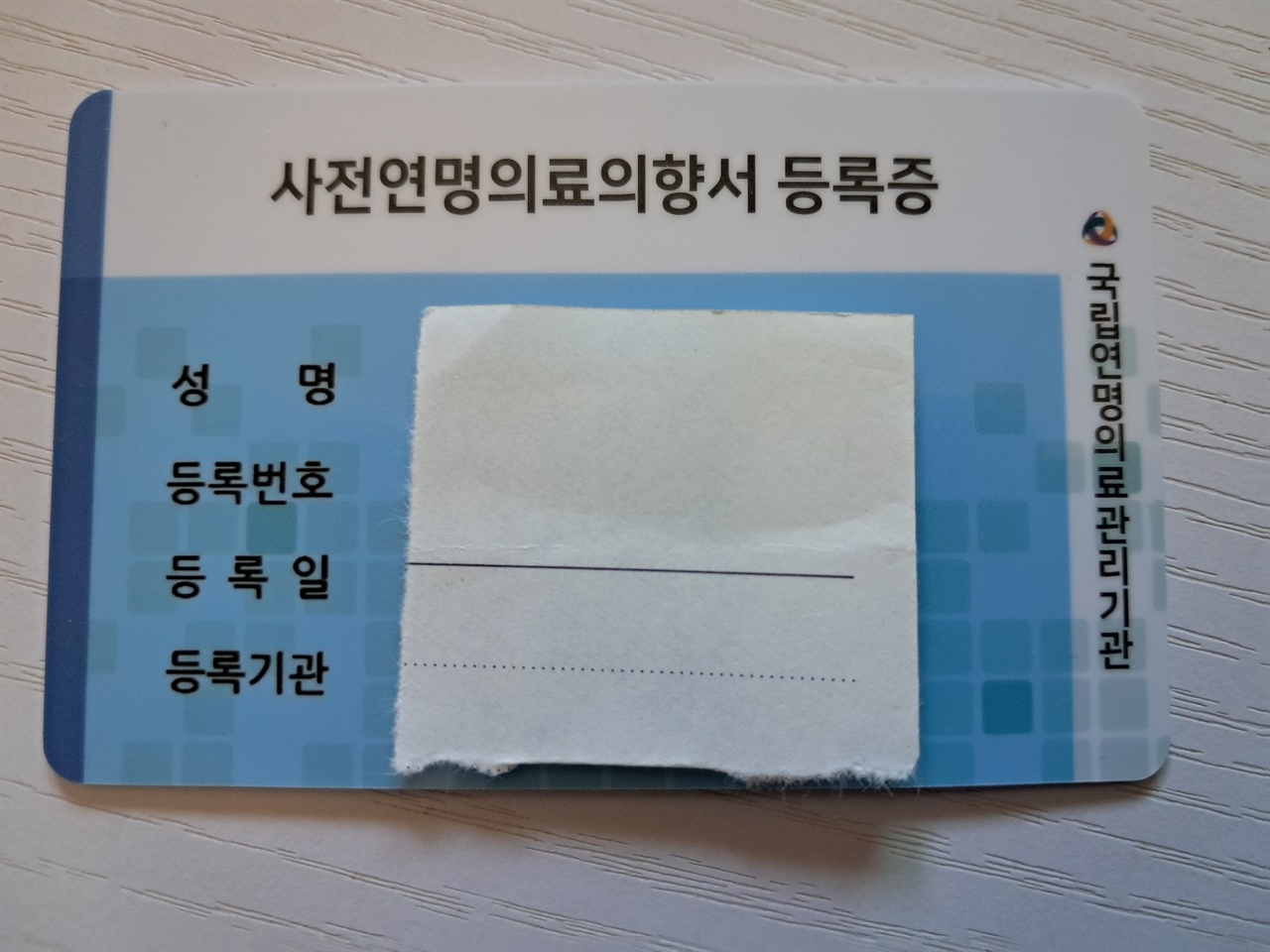

▲2019년 등록한 사젼연명의료의향서 무의미한 연명의료를 피하기 위한 필요조건 중 하나가 사전연명의료의향서 등록인 것 같다. 충분조건은 아니라 하더라도 지금 제도에서 할 수 있는 첫번째 선택이다. ⓒ 이진순

2018년 연명의료법이 시행되면서 사전연명의료의향서 작성이 제도화되었다. 죽음을 앞두고 의료의 힘으로 자신의 목숨을 연명하길 원치 않는다는 의사를 미리 밝혀두는 것이 이 의향서이다. 나는 지난 2019년 의향서에 대한 이야기를 듣고, 별 고민 없이 작성하고 등록증을 받았다.

죽을 때가 되어서 무의미하고 고통스러운 연명의료는 피할 수 있겠지 정도 생각했던 것 같다. 그러나 현실에서는 어떤 상황에서 무의미한 연명의료라고 판단할 것인지 등 단순하지 않은 여러 문제들이 있다. 제주에 내려와서 어머니의 물건들을 정리하다보니 어머니도 나보다 한 달 정도 늦게 발급받은 등록증이 있었다. 아마도 아버지가 편찮으실 즈음, 오빠가 의향서를 작성하도록 한 것 같다.

김현아 교수에 따르면, 대한민국 국민 모두가 존엄사를 외치면서도 비참한 죽음에서 벗어나지 못하는 딜레마는 제도의 미비보다는 생애말기 장소로 집이 아닌 병원을 선택할 수밖에 없는 현실에 있다. 누구나 늙으면 의존적인 삶을 살아야 함에도 불구하고, 우리 사회는 생애말기 돌봄에 대한 사회적 대안에 철저히 소홀했다.

그 결과 노화도 병으로 간주하고 마지막까지 치료에 집착하는 것이 관행이 되었고, 병원은 삶의 마지막 장소가 되어버린 것이다. 어찌 보면 연명의료를 거부하고 고통 없는 죽음을 맞이할 권리는 병원이 아니라 집에서 살다 죽을 권리와 그 뿌리가 닿아 있다.

그래서 죽음의 장소를 결정하는 것도 죽음을 준비하는 중요한 내용의 하나가 된다. 대부분 집에서 죽는 것을 선호하겠지만, 불가능할 경우 결국 요양원을 선택해야 할 것이다.

요양원에 자리가 없어서 요양병원을 선택해야 한다고 해도, 무의미한 연명의료를 피하려면 이곳이 나의 마지막 장소임을 그곳 의료진에게 밝혀야 한다. 그래야 죽음을 앞두고 큰 병원으로 실려 가서 원치 않는 의료 조치들을 받아야만 하는 상황을 피할 수가 있다.

죽을 준비, 죽음의 과정... 생각할수록 할 게 많다. 살아간다는 것은 죽어간다는 것과 동전의 양면이니 차근차근 죽음을 준비하는 삶을 살아가려 한다.