<부지런한 사랑>이란 어떤 걸까? 이슬아 작가의 책 제목을 보고 궁금증이 일었다. 사랑에는 여러 가지 속성이 있고 마냥 즐겁고 달콤한 것이 아니라는 것쯤은 이미 알고 있다. 하지만 '부지런히 사랑'하는 사람이라면 사랑하기 때문에 고통과 괴로움에 허덕일지라도 분명 행복할 거란 생각이 들었다.

문득 남편과 처음 연애하던 시절이 떠올랐다. 나와 사귄 지 얼마 되지 않아 군대에 간 남편은 매일 밤 수화기 너머 군생활의 괴로움을 토로했다. 불행 중 다행으로 장교였던 덕에 핸드폰 사용이 자유로웠다. 그의 고통과 외로움은 늦은 새벽까지 나를 잠 못 들게 했다. 다음날 일찍 학교에 혹은 회사에 가야 했지만 부지런히 눈을 비비고 잠을 깨 가며 그의 이야기를 들었다. 칠흑 같은 군생활에서 오직 나만이 빛이라던 그의 엄살(?)에 가슴이 아팠다. 암흑 속 그에게 한 줄기 빛을 전해주기 위해 난 기꺼이 부지런해질 수 있었다.

▲부지런한 사랑(자료사진) ⓒ 픽사베이

어느 날 면회를 위해 나와 동행했던 사촌동생이 놀라며 물었다. "언니 여길 매번 혼자 왔단 말이야? 이거 완전 장거리 여행이네." 나도 동의했다. 젊음의 열정이 없었다면 그렇게까지 부지런해질 수 없었을 것이다. 하지만 지금은 또 다른 대상에 내 열정과 사랑을 쏟고 있다.

얼마 전까지 나는 입퇴원을 반복해 지금은 온전하게 회복하는 게 최우선 과제지만, 최근 내 시선은 온통 아이들을 향해 있다. 1년여간 아이들을 챙겨주지 못한 미안함에 더 잘하고 싶은 마음이다. 잠은 제때 잘 자는지 밥은 잘 먹는지 다른 고민은 없는지 매일 봐도 매일 궁금하다. 어떻게 하면 더 건강한 반찬을 먹일 수 있을지 이리저리 궁리를 해보기도 한다.

부지런하지만 부담스럽지 않은 사랑

그러다 생각한다. 아이들은 자신에게만큼은 덜 부지런한 엄마를 원하지 않을까? 과연 이런 내 모습이 사랑이라고 느껴질까? 나의 학창 시절을 떠올리며, 부지런하지만 부담스럽지 않은 사랑은 무엇일까 생각해 봤다. 그 결과 인생의 기본값을 '나'에 두기로 했다. 아이들에 매몰되지 않고 나 자신에 충실해지는 것.

아이들을 바르게 사랑하고 싶어 노력하다 보니 나 자신을 사랑하는 법도 배웠다. 그래서 이렇게 읽고 싶은 책도 부지런히 찾아보고 하고 싶은 이야기를 글로 써보기도 한다. 행동은 굼뜨나 부지런히 내 마음과 아이들을 살핀다. 그러다 보면 작가의 말대로 정신이 맑아지고 체력이 붙는 느낌이 들었다.

'부지런한 사랑'은 작가가 자신의 20대 시절 글방 선생님으로 활약하며 만난 아이들, 그리고 가르치는 사람으로서 느끼고 깨달았던 단상들을 담담히 풀어놓은 에세이다. 책을 읽다 보면 갓 움튼 새싹을 보며 감동하고, 그들이 더 잘 자랄 수 있게 정성껏 꽃밭을 가꾸는 사람의 마음이 느껴져 따뜻했다. 작가는 서문에서 글쓰기 선생님을 하며 느낀 바를 절절히 밝힌다.

"글쓰기 수업에서는 이따금씩 주어를 바꿔가며 글을 썼다. 그러면서 글쓰기의 속성 중 하나를 알 것 같았다. 글쓰기는 게으르고 이기적인 우리들을 결코 가만두지 않았다. 다른 이의 눈으로도 세상을 보자고, 스스로에게 갇히지 말자고, 내 속에 나만 너무 많지는 않도록, 내 속에 당신 쉴 곳도 있도록.

여러 편의 글을 쓰는 사이 우리에게 체력이 붙었다. 부지런히 쓰고 부지런히 사랑할 체력."

얼마나 명쾌하고 아름다운 문장인지. 고작 지난 몇 달간 소소한 글을 써 봤을 뿐이지만 나 역시 내가 조금씩 변화하고 있음을 느낀다. 내 몸과 정신은 조금 더 부지런해졌고 다른 사람들에게는 조금 더 너그러워졌다.

별것 아닐 수 있는 일상에서 반짝이는 순간을 찾아내고자 노력하는 사이, 어쩌면 서글펐을 수도 있을 내 하루를 감사히 여기게 되었다. 주체적으로 내 일상을 컨트롤하고 보다 객관적인 시선으로 나를 볼 수 있다는 점은 일종의 해방감을 선사해 주었다.

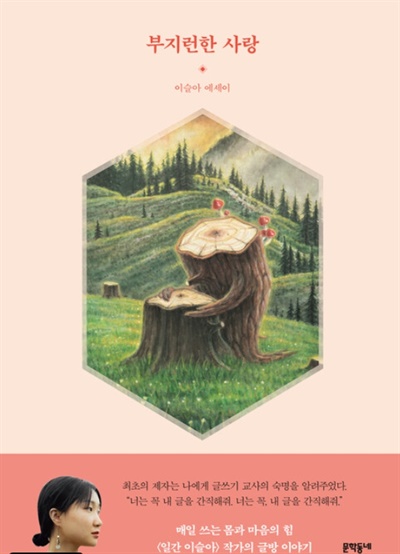

▲부지런한 사랑 책표지 ⓒ 문학동네

물론 내 일상이 매일 이렇게 깨달음의 연속일 수는 없었다. 휘몰아치는 미움과 원망의 소용돌이에 빠져 허우적거릴 때가 더 많았다. 다만 나에게는 언제든 바닥에서 빠져나올 수 있는 비책이 있다는 생각에 든든했다. 그것은 나와 사람들, 책과 글쓰기에 대한 부지런한 사랑이었다.

어린 시절 '일기'를 통해 글쓰기의 맛을 느낀 이슬아 작가는 청소년기까지 계속 글쓰기 수업에 참여하며 일찌감치 자신의 진로를 정한다. 초등학교 시절 숙제였던 일기가 그의 가슴을 콩닥거리게 만든 건 자신의 일기에 독자가 되어 부지런히 공감하고 칭찬해 주던 담임 선생님 덕분이었다.

누군가 자신의 글을 보며 웃음 짓고 관심가져준다는 사실이 행복했던 그녀는, 선생님께 더 큰 감동과 재미를 주기 위해 더 열심히 자신의 일상을 들여다보기 시작한다. 별다를 것 없는 일상에서 내 하루가 특별했다면, 오늘을 특별하게 만든 것은 무엇인지 골똘히 생각하고 정성껏 써냈다. 그리고 종국엔 자신도 선생님과 같은 사람이 되기를 소망한다.

그래서 20대 초반 그녀는 내세울만한 특별한 경력 없이 무작정 글방을 연다. 글쓰기 선생님이 필요한 곳이라면 서울에서 여수까지 지역도 가리지 않았다. 청년만이 가질 수 있는 어쩌면 무모한 열정과 패기가 부러웠다. 나는 열정은 있으나 쉽사리 행동하지 못하는 청년이었다. 주저주저하고 이리저리 눈치를 살피는. 그때 나는 그런 내 모습이 싫었다.

하지만 이 작가는 매사 주저하고 눈치를 살피는 한 학생에게도 따뜻한 시선을 보낸다. "난 주저하고 눈치 보는 사람 특유의 그 분위기가 좋아. 주저하고 눈치 보는 사이에 알게 되는 것들도 분명 있거든. 그러니 너 자신을 사랑하렴." 그 시절 나에게 작가처럼 따뜻한 위로를 보내주는 사람이 있었다면 정말 좋았겠다는 생각이 들었다. 그리고 뜨끔한다. 아이들의 약점을 감싸주려 하기보다 자꾸 파헤쳐 고쳐주려 하는 고약한 내 마음을. 나름 자신의 방식대로 최선을 다하는 남편에게 계속 서운함만 느끼는 속 좁은 내 마음을.

사랑할 것들을 찾아내길, 일상의 반짝임을

나의 20대를 한 마디로 표현하자면 '방황'이었다. 사춘기가 주로 10대의 전유물이라 생각하지만, 나는 대학을 졸업할 즈음 오히려 혼돈의 시기를 겪었다. 10대에는 이미 짜인 일상을 별 저항 없이 소화했다. 자연스럽게 여겼고 딱히 억울하다는 생각도 하지 않았다. 공부한다는 이유로 가족들의 배려와 지지를 받았고, 공부하는 사이사이 친구들과 즐기는 소소한 시간들이 즐거웠다. 이렇게 내 10대는 별다른 고민과 방황 없이 무탈하게 지나갔다. 대학과 학과를 선택한 것도 오로지 나의 선택이었지만, 치열한 고민의 결과라기보다 상황에 맞춘 대안이었다. 성적에 맞춰, 허영심에 맞춰.

20대에 사춘기가 온 것은 어쩌면 필연이었다. 그때 나는 정말 어른이 되어 뭔가 폼나는 것을 해야 했다. 하지만 내가 정말 하고 싶은 게, 내가 정말 잘하는 게 뭔지 알지 못해 많이도 휘청거렸다.

그에 반해 20대에 자신이 좋아하는 뭔가를 확실히 알아내고 자신만의 길을 만들 준비가 됐다는 것은 역시, 이슬아 작가가 부지런한 사람이라는 반증이기도 했다. 게다가 그녀가 가는 길은 함께 꿈꾸고 함께 성장해 가는 동료와 아이들이 있어 외롭지 않았을 것이다.

나는 뒤늦게 알았지만 우리 아이들은 그녀처럼 부지런히 사랑할 것들을 찾아내 반짝이는 삶을 살길 바란다. 하지만 그걸 알려줄 방법은 너무 요원하다. 그저 작가의 말대로 너의 눈으로 세상을 보고 나 스스로에게 갇히지 않길 기도한다. 내 속에 너희들이 편히 쉴 수 있도록...

그런 노력을 하는 사이 내게도 더 체력이 붙어 나 자신뿐 아니라, 너희들이 사는 세상도 따뜻하게 감싸줄 수 있기를 기도한다. 그래서 나는 오늘도 부지런히 읽고 쓰기를 택한다.