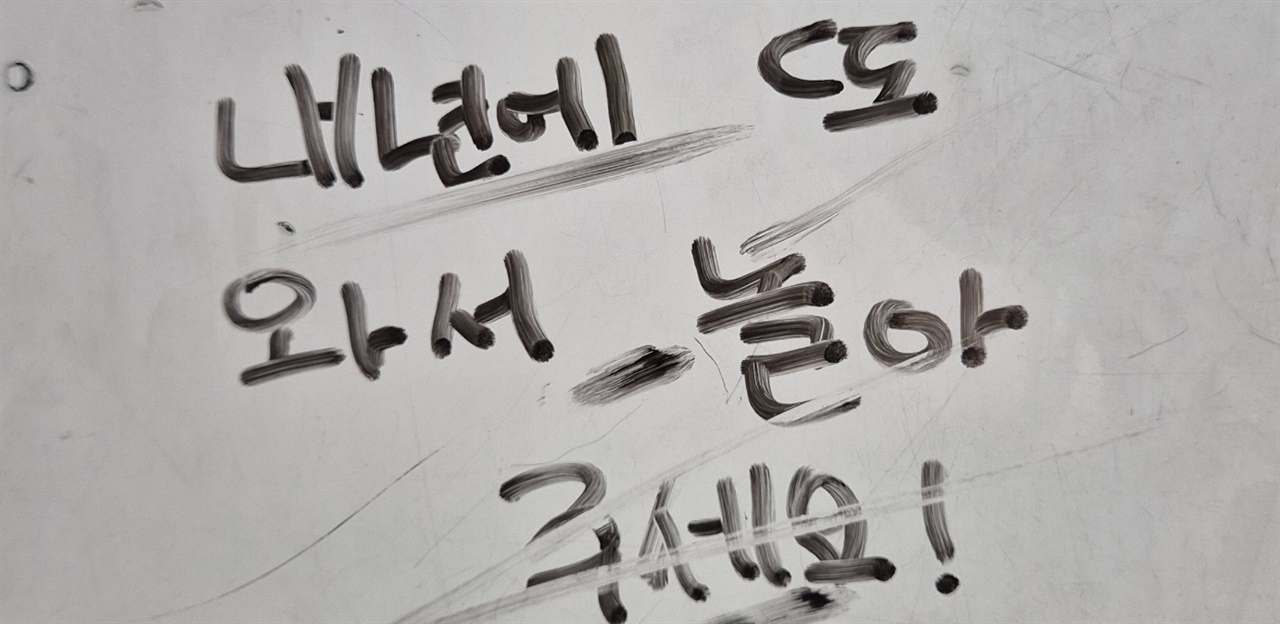

▲마지막 근무일, "내년에 또 오세요."라던 아이의 글. ⓒ 이서홍

나는 지난 3월부터 주 3회, 인천에 한 초등 방과후센터 보조교사로 근무했다. 나름 길다면 길고, 짧다면 짧은 시간이지만 그동안 아이들과 정이 많이 들었었다.

나는 계약직 교사로서, 이번 8월까지 근무하기로 했었다. 물론 아이들이 졸업할 때까지 계약을 연장하여 더 근무할 수 있었지만 개인 사정상 아쉽게도 근무를 마무리해야만 했다.

아이들에게는 나의 마지막을 최대한 늦게 알리고 싶었다. 사실 아이들이 나와의 이별을 아쉬워하지 않으면 어쩌나 걱정도 했다. 이곳은 생각보다도 더욱 쿨하기 때문이다(오히려 내가 쿨하지 못하게 눈물을 흘릴 것 같았다).

그래서 내가 마지막으로 근무하기 일주일 전, 소식을 알렸다. 다행히도(?) 아이들은 나와의 이별이 아쉬운지 "안 가면 안 돼요?"라고 물어오곤 했다.

▲마음이 고이 담긴 3학년 아이의 깜짝선물. ⓒ 이서홍

아이들이 헤어지기 아쉬운 마음을 보여준 건 너무나 감사한 일이었다. 하지만 한편으로는 이런 생각이 들었다.

'너희들은 내가 왜 좋을까?'

나는 항상 부족한 교사라고 생각했다. 우선 아이들을 위해 특별히 하는 일이 없었기 때문이었다. 그저 활동 사진을 몇 장 찍어주고, 가끔 간식을 만들어주고, 그들의 일상에 한 걸음을 내디딘 것이 다였다.

그런데 나의 그 걸음을, 아이들은 특별하게 생각해 주었나 보다. 당연히 여기지 않고 자신들을 위해 노력해 준다고 생각해 주었나 보다. 민망하지만, 그래서 아이들은 내가 좋았던 게 아닐까?

아이들의 순수함이란 나를 끝없이 감동하게 한다. 물론 너무 순수한 덕분에 가끔은 팩트 폭행을 당하기도 한다. 조금 당황스럽긴 하지만 시간이 지나니 자연스레 "아니거든~" 말하며 받아치게 되었다.

때로는 친구처럼 때로는 선배처럼 어렵지 않게 다가가기 위해 노력을 많이 했었다. 당연히 나만 노력한 것은 아니었다. 아이들도 나를 일상의 일부로 인정하기 위해 더 다가왔고, 나의 다가감을 밀쳐내지도 않았다. 그래서 나는 그런 아이들이 정말 고맙고 사랑스러웠다.

아이들과 함께한 마지막은 참 행복했다. 이별은 수많이 겪어도 적응되지 않는다고 하였다. 하지만 이번에 내가 맞이한 이별은 놀랄 만큼 행복했다. 나보다 한참을 덜 산 초등학생들에게, 행복하고 건강하게 이별하는 방법을 배웠다. 나는 그것을 영원히 잊지 못할 것이다. 부디 아이들도 나를 잊지 않았으면 좋겠다. 나를 잊더라도, 해맑게 웃으며 다음을 기약할 수 있는 마음을 잊지 않기를 바란다.