▲심홍재가 <흔적의 시간>이라는 행위미술을 하고 있는 중개막일에 펼쳐진 행위미술 ⓒ 심홍재

한국 현대미술 작가 4인이 튀르키예 한국문화원 전시실에서 9월 2일부터 9월 20일까지 '아버지 … 신이라 불리는 사나이'라는 전시명으로 전시하고 있다. 이 전시에 참여하는 작가 4인은 수도권이 아닌 지역에서 활동하는 작가들로, 작업 여건이 척박한 상황에서도 꾸준히 작업하며 역량을 펼치고 있는 작가들이다.

이번 해외전을 기획한 칠곡문화 예술위원회 서세승 대표는 "이 전시는 해외 문화 교류의 일환이며, 한국 현대미술의 전방위적 창작 활동을 해외에 소개하고자 함이다"라고 설명했다.

이러한 전시는 묵묵히 지역에서 작업해온 작가들에게 작품활동에 더 매진할 수 있게 해준다. 그러므로 앞으로도 이런 전시가 세계 여러 곳에서 지속해서 펼쳐지면 우리 작가들의 창작열이 높아지고 우리 현대미술의 역량도 더욱 높아질 것이다.

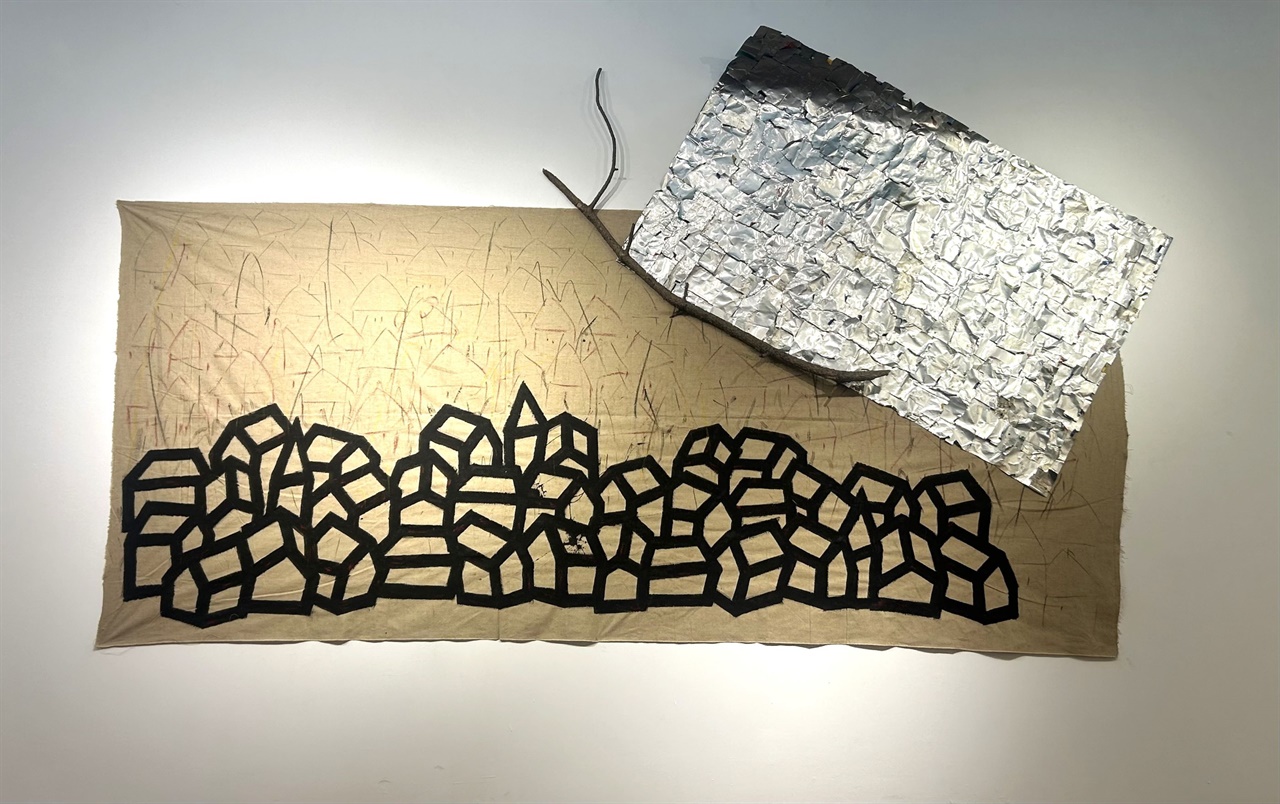

▲김결수간결한 선의 집들과 은박지와 나뭇가지의 부자연스런 만남이 주는 생경한 풍경 ⓒ 김결수

작가들의 작품을 만나보자. 김결수는 간결하고 구성적으로 이뤄진 집을 그린다. 우리가 살아왔고, 살아가고 있는 집들이 옹기종기 모여있다. 각자의 고난과 힘듦을 서로 격려하고 위로하듯 집들이 어깨 걸고 끈끈하게 연결되어 있다.

우리는 이렇게 모두 연결되어 있고 관계지어져 있다. 마치 결계 처럼 연결된 집들은 현대적 감각의 간결한 선으로 이뤄진 집인데도 불구하고 1970년대 달동네 분위기를 풍기고, 고단한 노동의 진한 땀 냄새를 뿜어내는 것 같다.

▲권기철화선지 위에서 벌어진 삼라만상의 흔적들 ⓒ 권기철

권기철은 하나의 선으로 시작하여 수만 갈래 다양한 획으로 변주한다. 이를테면 하나가 전체이고 전체가 하나라는 '일즉다 다즉일(一卽多 多卽一)'의 의미를 작업에 투영하고 있다. 급기야 그 획이 그림에서 '허공(비어있는 뚫린)'이 된다. 루치오 폰타나의 날카로운 선, 베어진 선이 아니다. 그 뚫린 획의 허공간은 동양적 선의 율동이 있고, 생명의 에너지가 움틀 거리고 있다.

검은 배경화면은 광대한 우주처럼 느껴지고, 뚫린 흰(전시장의 흰 벽) 획은 우리의 숨결의 발현처럼 느껴진다. 우리가 존재하고 있음을 증명하는 에너지의 발현 말이다.

▲노열중력을 시각화한 작품 ⓒ 노열

노열은 지구와 우리를 존재하게 해주는 중력을 소재로 삼고 있다. 지난해에 물감이 고드름처럼 떨어지는 중력조각 작품을 하였던 작가는 이번 출품작에도 고드름처럼 달린 물감 줄이 타래 형태로 등장시킨다. 스테인리스 그릇을 물감에 담갔다가 물감이 중력으로 떨어지게 하는 것을 반복해서 그릇의 테두리에 물감 고드름이 생긴 것을 전시했다.

중력을 소재로 한 작가가 한 두어 명 떠오르기는 하지만 이렇게 작업한 것은 기자로서는 처음 봤다. 물감이 그리는 재료가 아니라 중력을 증명하는 재료로 바꾼 것은 재미있는 역발상이다. 더구나 이번 전시작품은 내용을 떠나서 깔끔하게 구성됐다. 그래서 우리의 조형적 미감을 자극해 미적 쾌감을 갖게 한다.

▲노열 작가의 작품 부분자세히 보면 그릇의 테두리에 중력의 흔적이 굳어진 물감 고드름을 볼 수 있다 ⓒ 노열

자연의 법칙, 순리인 중력을 시각화시키는 이 작가는 우리에게 순리와 역리, '스스로 그러한' 자연과 인간이 만들어낸 현대문명을 돌아보게 한다. 즉 자연의 흐름과 역행, 문명의 질주와 느림의 미학을 생각해보게 한다. 또 현재 우리 삶의 좌표를 생각해보게 한다.

▲심홍재사물에 입체화된 '회'을 부착시킨 작품 3점과 행위의 흔적 작품 한 점이 걸려 있다. ⓒ 심홍재

심홍재는 9월 2일 개막일에 <흔적의 시간>이라는 행위미술을 펼쳤으며, 행위가 끝난 후 생긴 행위의 흔적을 전시했다. 화선지 위에 발자국과 앉았던 엉덩이 자국이 남아있다. 그 자국의 농담(먹의 짙고 옅음)에서 그의 60년 인생의 달고 쓴 맛이 풍겨 나오는 듯하다.

또한, 부조형 회화 3점도 함께 전시하고 있는데 작가의 강렬한 에너지가 담긴 검은 '획'들이 입체화되어 사물 위에 종횡무진 걸터앉아 있는 작품이다.

▲심홍재<흔적의 시간> 행위 장면 ⓒ 심홍재

이번 전시는 한국 작가의 수준이 이 정도 된다고 당당하게 보여줄 수 있는 작품들의 전시였다고 평가한다.

중견작가에서 원로작가로 이행하고 있는 이 작가들의 역량이 뿜어내는 내공이 튀르키예 사람들에게도 전달되고 있을 것이다. 특히 노열 작가의 작품은 발상과 결과물이 독특하여 앞으로 세계적인 주목을 받지 않을까 한다.