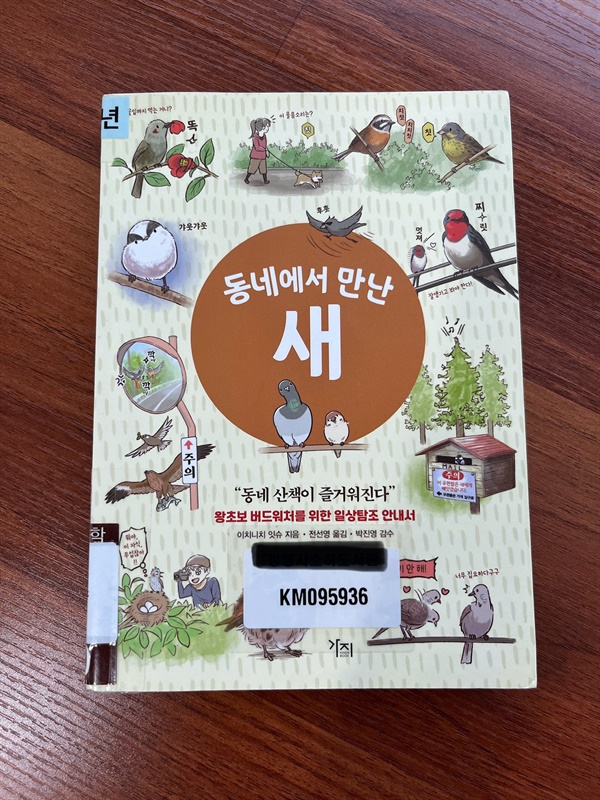

언젠가부터인지 정확히 알 수는 없지만 거리를 걷다가 새소리가 들려오면 고개를 들어 소리가 나는 쪽을 살펴보는 습관이 생겼다. 알고 있는 새라고 해봐야 비둘기와 참새, 까치와 까마귀 정도로 채 다섯 손가락에 꼽을 수도 없었지만 언젠가 도서관에서 <동네에서 만난 새>란 책을 읽고는 생각보다 동네에 다양한 종류의 새들이 살고 있다는 것을 알았고 새에게 관심이 생겼다.

새의 울음 소리가 조금씩 다르다는 것도 , 새소리가 '사랑'을 찾는 노력의 일종이라는 것도 봄이 다가도록 높은 음으로 노래를 부르는 새들은 사랑을 찾지 못한 새들이라는 사실도 알게 되었다. 어떤 생명체의 사정을 알게 되면 그이가 예전과는 다르게 보인다는 건 비단 인간에게만 해당되는 이야기는 아닌 듯 했다.

보통은 무리 생활을 하고, 종종 '자유'라는 클리셰적 상징으로 사용되며, 도시든 시골이든 익숙하게 볼 수 있지만 때때로 인간에게 존재감은 그리 크지 않은 존재에 대하여 궁금증이 일기 시작했다.

가령 날개가 있어 대부분을 공중에서 생활하는 삶이 정말로 자유로울지에 대하여, 끊임없이 날갯짓을 해야 하는 삶에 대하여 새들이 느끼는 '자유'의 정도는 인간이 상상하는 것과는 조금 다르지 않을까. 아마 어느 때보다 '자유'란 개념을 갈구하던 시절이어서 지나치게 새에 감정이입을 했는지도 모를 일이다. 그러나 이런 생각조차 너무나 '인간중심적'인 가정일지도 모르겠다.

▲그림책 ‘점과 선과 새’ 표지 ⓒ 김지영

그림책 <점과 선과 새>는 건물 빌딩 유리창에 부딪혀 죽는 새들에 관한 이야기이다. 어느날, 참새와 까마귀가 함께 즐거운 시간을 보내고 헤어진다. '다음에 또 만나' 두 친구는 기약하지만 헤어져 돌아가던 참새의 모습이 사라지며 '쿵' 충격음만 울려 퍼진다.

참새를 안고 어딘가로 급하게 달려가는 까마귀의 모습. 그리고 까마귀의 독백이 이어진다. '그런 생각을 한 적이 있다'고. 새들이 힘을 합쳐 투명 유리창 위에 점과 선을 찍는 생각. 마치 즐거운 놀이처럼 빌딩 유리창마다 참새의 몸의 너비에 맞게 그려진 점들이 널리 퍼진다.

그러나 그것은 까마귀의 상상일 뿐. 친구 참새의 모습은 어디서도 찾을 수 없다. 그래도 까마귀는 희망을 잃지 않는다. '그래도 혹시 몰라'라고. 단 몇 명이라도 빌딩에 점과 선을 그리는 친구들이 있어준다면…..(또 다른 친구들의 죽음을 막을 수 있을 것이라고)

얼마 전 한 출판사의 1층에 위치한 카페에서 커피를 마시고 북 선반에 비치되어 판매중이던 책들을 살펴보다가 이 그림책을 발견했다. 우선 새에 관한 이야기라는 것이 호기심을 불러 일으켰다.

그림책을 집어들자 표지의 촉감이 여느 책과는 달랐다. 반지르르 하고 매끄러운 보통의 하드표지가 아니라 털 섬유를 쓰다듬을 때 느껴지는 뽀송한 질감의 표지에 사르르 마음이 풀렸다. 인간이 만든 구조물인 투명유리창과 방어벽에 부딪혀 사망하는 새에 관한 씁쓸한 이야기를 다정하고 따뜻한 그림체로 풀어내는 작가의 마음 같았다. 자, 이제 제 이야기를 한번 들어보시겠어요? 말은 거는 것 같은.

새들이 유리창에 부딪혀 죽는 이유는 무엇일까? 책 <동네에서 만난 새>의 내용을 인용하자면 새들이 유리창을 인지하지 못하기 때문이라고 한다. 빠른 속도로 비행하던 새들은 유리창에 반사된 풍경을 실제 풍경으로 착각해 그대로 날아가다가 유리창에 부딪혀 사망에 이를 정도로 큰 충격을 받는다.

국립생태원에서는 이러한 충돌 사고를 방지하기 위해 조류충돌 방지 테이프를 붙이는 행사를 진행하기도 했지만 전체 건출물의 70%에 해당하는 민간 건축물에는 적용이 어렵다는 문제가 있다. 우리나라에서만 매년 800만 마리의 야생조류가 유리창 충돌에 의해 사망한다는 통계(2018년)가 있다고 하니, 인간이 편하자고 만들어낸 구조물이 얼마나 많은 무고한 동물들을 죽음에 이르게 하는 걸까?

▲책 ‘동네에서 만난 새’ 표지 ⓒ 김지영

새의 허무한 죽음에 대한 이 그림책의 내용이 또 다른 무고한 죽음들에 대한 생각으로 확장된 것은 왜일까? 2016~2018년간 고용노동부가 작성한 건설업 중대재해 보고서에 따르면 산업현장에서 사망한 노동자의 절반 이상이 건설업 종사자였으며 사고 사망자가 발생한 건설 현장의 약 30%가 '방호장치 미설치 또는 불량'으로 약 17%는 추락 방지 조치도 하지 않고 작업하는 등 '작업수행 절차가 부적절'했다고 한다. 안전점검이 미흡해 산업현장에서 죽음을 당하는 노동자들, 막을 수 있었을 수많은 인재는(人災)는 또 얼마나 많은지…

최근 동물권이란 개념이 알려지면서 비인간동물 역시 생명권을 지니며 고통을 피하고 학대하지 않을 권리가 있다는 인식이 널리 퍼지고 있다. 그런데 이 동물권이라는 개념은 19세기 영국을 중심으로 지식인들 사이에서 '사회적 약자에 대한 태도에 관심을 갖는 과정에서 비인간에게로 확대된 개념'이라고 한다. 동물권을 존중하는 성숙한 태도는 사회적 약자를 배려하는 마음과 연장선상에 있다는 이야기일 것이다.

새에 관한 이 그림책을 그저 나와는 관계없는 동물들의 사정으로만 치부할 수 없는 이유가 여기에 있다. 사회의 투명유리창(편견이나 선입견 또는 불합리한 대처 등)에 부딪혀 사망하는 존재는 (비단 새뿐만이 아니라) 언젠가 내가 될 수도 나와 아주 가까운 사람이 될 수도 있기 때문이다.

그림책의 마지막장을 덮으며 나는 생각한다. 그래도 혹시 모른다고. 관심의 끈을 놓지 않는다면 아주 작은 힘이라도 보탤 수 있을지도 모른다는 희망에 대하여.

|

|

|

▲ 동네에서 만난 새 가족 살고 있는 동네 어디서든, 생각보다 가까운 곳에서 새들의 모습을 발견할 수 있다.

|

| ⓒ 김지영 |

관련영상보기

|