지난 며칠 동안 한강의 노벨문학상 소식에 온 나라가 떠들썩한 잔치 분위기였다. 세계적인 무대에서 한국 문학의 수준을 확인하는 기쁜 순간이었다.

▲한국인 최초로 노벨문학상을 수상한 한강 작가가 17일 서울 강남구 아이파크타워에서 열린 제18회 포니정 혁신상 시상식에서 수상 소감을 말하고있다. ⓒ 사진공동취재단

잔치가 끝나고 나면 그때부턴 '이제 어떻게 할 건데?'라는 문제를 돌아볼 차례이다. 어떻게 우리나라 문학을 세계에 더 알릴 수 있을 것인지를 고민해보아야 한다.

영국에서 번역학 석박사를 공부했고, 지난 수년간 번역가로서 활동해온 필자로서는 번역에 대해 생각해보지 않을 수 없었다(<웨이벌리>, <중세의 신화>, <아라비안 나이트>, <피터 래빗 시리즈 전집> 등 많은 책을 번역했다).

한국 문학의 저력... 번역의 미학

▲번역에 대한 논쟁. 사전(자료사진) ⓒ shutter_speed_ on Unsplash

한국 문학을 세계에 알리는 데 중요한 몫을 해온 것은 물론 번역이다. 하지만 그동안 노벨문학상에 오르기까지의 과정에서 펼쳐진 번역에 대한 논쟁을 살펴보지 않을 수 없다.

오역을 지적하고 수정하는 일은 정당한 일이지만, 번역에 대한 논쟁이 번역결과물에 대한 정당한 비평보다는 직역이냐 의역이냐의 문제에 천착했다는 점이 유감스럽다.

한국 문단에서 이러한 직역과 의역의 논쟁은 1920년대로 거슬러올라간다. 1919년 3.1독립운동이 실패하자 한국의 지식인들 사이에서는 정치적 투쟁의 대안으로서 문화민족주의 운동이 일어난다. 문화적·경제적 실력양성을 통해 미래의 독립을 위한 기반을 닦기 위한 운동이었다.

이러한 분위기 속에서 해외문학파를 중심으로 번역운동 또한 펼쳐진다. 대부분 일본에서 유학을 마치고 들어온 이들은, 그동안의 일본어 중역에서 탈피하여 외국 문학을 직접 번역하여 해외문학을 이식하고자 노력을 기울였다.

그리고 이러한 번역 과정에서 양주동, 김억, 김진섭, 정인섭 등을 중심으로 의역과 직역 논쟁이 펼쳐진다. '직역'을 주장한 측은 창작은 모방에서 시작되므로 외국문학을 그대로 직역하여, 우리가 배워야 할 교과서로 삼아야 한다는 것이었다. 당시의 척박한 문학적 토양에서는 어쩌면 당연한 주장이었을 것이다.

그런데 근현대사를 거치면서 비옥해진 문학적 풍토를 가지게 된 지금에도, 여전히 그러한 논쟁은 변함이 없다. 한때 서양의 역사에서 그랬듯이 아직도 번역가를 원작에 매어 있는 노예로 보고 있는 것은 아닌지? 하지만 서양의 역사에서는 그러한 담론은 사라진지 오래다.

이제 서양에서는, 번역가는 제2의 창작자이며 번역은 제2의 창작물이라는 것이 당연시되고 있다. 아르헨티나 작가 보르헤스는 번역은 문명의 보다 더 발전된 단계이며, 어떤 번역은 보다 더 발전된 단계의 글쓰기를 보여준다고 했다.

그는 동일한 작품에 대해 서로 모순적인 번역들이 있을 수 있다는 것은 매력적인 일이라고 설명한다.

잘 보이지 않는 번역가들의 노력, 그리고 자기검열

▲(한강 소설 ‘채식주의자’를 번역한) 데보라 스미스의 기고문에 실린 맨부커상 심사 기준. 영어 버전 만을 심사한다고 한다. (LA Review of Books,2018. 1. 11일자 화면갈무리.) ⓒ LA Review of Books

과거 맨부커 국제상이 심사를 할 때 번역과 원문을 비교하지 않고 영어로 번역된 최종 작품 그 자체만을 심사한다는 점은, 직역을 했는지 의역을 했는지가 중요한 것이 아니라 번역가가 창작자로서 얼마만큼 문학성 있는 번역을 했는지를 보겠다는 뜻일 것이다.

또 상금을 번역가에게도 지급하는 것 역시, 창작자로서의 번역가의 공로를 인정하는 취지라 하겠다.

의역을 할 것인지 직역을 할 것인지는 번역가의 몫이다. 그리고 번역은 번역가의 해석이다. 번역가마다 작품을 번역할 때 중점을 두는 것이 다르다.

예를 들어, <채식주의자> 번역가인 데보라 스미스는 문학적인 감수성을 옮기는 데에 중점을 두고, '무엇'보다는 '어떻게' 말하느냐에 초점을 두었다고 했다. 원문에 대한 더 큰 충실성을 위해 다른 충실성을 희생했다고 했다.

▲데보라 스미스의 기고문 (LA Review of Books,2018. 1. 11일자.) ⓒ LA Review of Books

데보라 스미스가 <채식주의자>를 번역하고 난 뒤에 의역과 오역에 대한 수많은 이메일을 받고 힘들었다고 밝혔듯이, 직역과 의역이라는 한 가지 잣대만으로 번역을 평가하는 풍토는 번역가를 위축되게 만들고 번역의 성장을 저해한다.

필자 또한 그렇다. 지난 수년 동안 번역을 해오면서, 가끔은 의역을 하는 것이 더 나은 번역이라는 판단이 드는 시점에서도 혹시 오역이라고 몰매를 맞을까 봐 자기검열을 하곤 했다. 이는 의역마저 오역으로 지적을 받곤 하는 한국적 풍토에서 필자만이 겪는 문제는 아닐 것이다.

번역가는 단지 단어 대 단어를 옮기는 것이 아니라 창작자 못지 않게 무엇이 좋은 번역일지, 무엇이 나은 번역일지에 대해 끊임없이 고민한다.

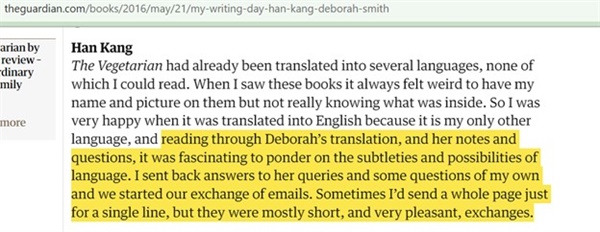

▲한강과 데보라 스미스의 <채식주의자> 번역에 대한 이야기(가디언 2016. 5. 21일자 화면갈무리)

ⓒ 가디언

데보라 스미스의 경우에는, 기고문에서 자신의 영어 문화권에서 통용되는 규범에 대해 고민했음을 얘기한다. 그녀가 번역을 할 때 언어적으로 또는 인물을 묘사함에 있어서 영어권 독자의 입장에서 가독성을 고려했음을 알 수 있다.

더군다나 책 <채식주의자>의 경우에는, 원작자인 한강 작가와의 끊임없는 대화를 통해 나온 결과물이다. 그러니 번역이 원작과 너무 멀어졌다는 비난은 억울할 수밖에 없었을 것이다.

이제 한국문학만큼 번역에 대한 인식도 성장할 때가 되었다고 본다.

단순한 직역과 의역의 논쟁에서 벗어나, 이제는 번역가를 창작자로 대하는 풍토에서 번역에 대한 더 풍성한 논쟁이 이루어지길 바란다.