몇 년 전 동료 교사가 세종시에 다녀오더니 거기는 사람 살기 참 어려운 동네라며 혀를 끌끌 찼다. 왜 그러냐고 물었더니, 시내 도로의 주행 제한 속도가 시속 50km였다며 그래서야 어떻게 사람들이 이 바쁜 세상을 살아가겠냐고 했다.

그래서 내가, 그렇다면 사람이 살기 어려운 동네가 아니고 차가 살기 어려운 동네 아니냐고 농담을 던진 기억이 난다. 사실, 그 당시 딸이 세종시에 살고 있던 터라 종종 세종시에 가곤 했었다.

사실 나도 답답하기는 했다. 그 당시 내가 살던 도시 시내 도로 주행 제한 속도는 대개 시속 60km였다. 우리나라 대부분 도시의 시내 도로 주행 제한 속도도 그랬던 것으로 기억한다. 유독 세종시만 시속 50km였다. 그 10km의 차이가 사람들에게 답답증을 불러일으켰던 것이다.

그러나 나는 내 동료 교사처럼 세종시가 사람 살기 어려운 동네라고는 생각지 않았다. 가급적 규정 속도를 지키는 운전 습관이 있었기 때문이다. 지인들과의 모임 자리에서 운전 습관에 관한 얘기가 나온 적이 있었다. 대부분은 내비게이션이 보여주는 도착 시각보다 일찍 목적지에 도착한다고 했다.

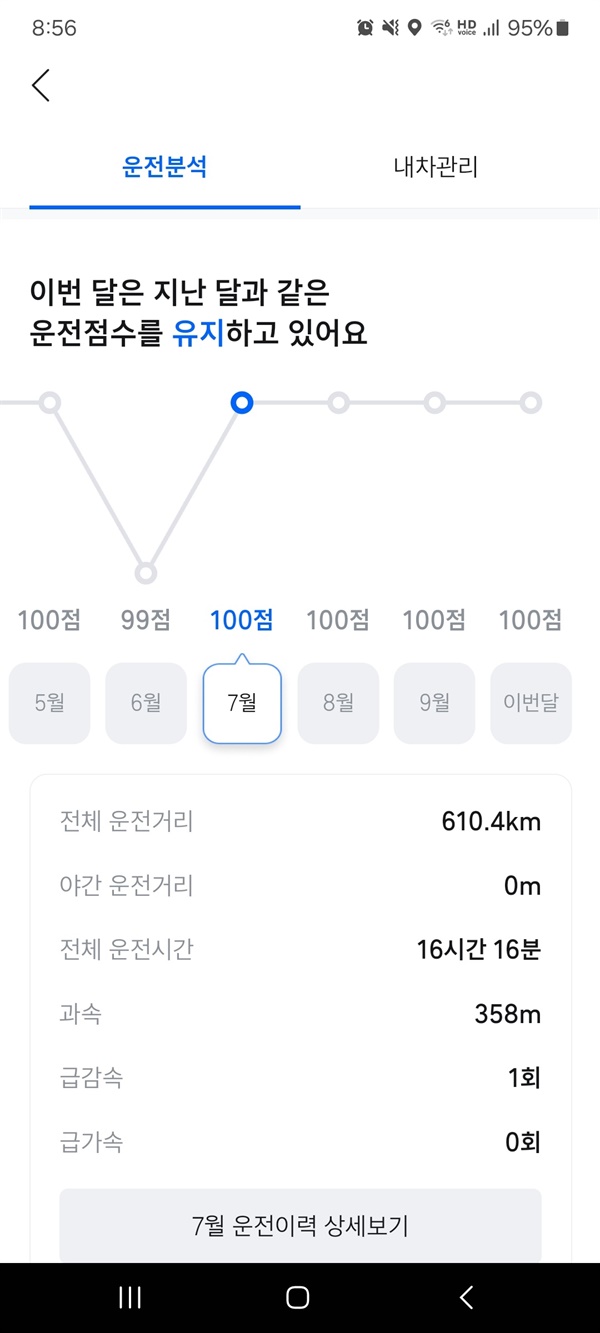

▲내비게이션에서 제공하는 나의 월별 운전 점수. 제한 속도 규정을 준수하며 운전하려 노력했더니 이런 점수가 나왔다. ⓒ 이준만

그런데 나는 보통 내비게이션에서 알려주는 시각보다 5분에서 10분 늦게 목적지에 도착한다. 규정 속도를 지키며 운전하다 보면 대개 그렇게 되는 경우가 허다하다. 그 자리에 있던 사람들은, 참 드문 경우라며 자신들이 알고 있는 사람 대부분은 내비게이션에 나오는 시각보다 일찍 도착한다고 했다.

또 내비게이션에서 제공하는 운전 점수가 99점 또는 100점이라고 말했더니, 마치 무슨 천연기념물을 보는 듯한 표정들을 지었다.

그러다가 은퇴를 하고 이곳 세종시로 이사 왔다. 세종시에 거주하면서 운전을 해보니, 이곳은 생각보다 훨씬 운전하기에 불편한 도시였다. 시내 도로 중 주행 제한 속도가 시속 50km인 곳은 그리 많지 않았다. 주행 제한 속도가 30km인 곳이 시내 도처에 포진해 있었다.

아이들이 많은 도시답게 곳곳에 초등학교나 유치원 또는 어린이집이 있기 때문이었다. 물론 처음에는 적응에 애를 먹긴 했다. 왜냐하면 난 규정 속도를 준수해야 마음이 편한 운전자이기 때문이다.

또 다른 도시 같으면 당연히 좌회전 신호를 줄 것 같은 지점에서 좌회전을 할 수 없는 경우가 많다. 한참을 가서 유턴을 해야 한다. 게다가 과속 방지턱은 왜 그리 높은지. 여기의 과속 방지턱에 비하면 내가 살던 도시의 그것은 도로에 선으로 표시해 놓은 것에 지나지 않는다고 해도 결코 과언이 아니다. 또 하나. 차도 폭은 좁고 인도 폭은 넓다. 거의 모든 인도에 자전거 도로가 나란히 나 있다.

이런 모든 것이 어우러져 이곳 세종시를 차보다 사람이 다니기 좋은 도시로 만들었다고 생각한다. 살아 보니 세종시는 확실히 사람이 차보다 통행 우위에 있는 도시다. 가장 또렷하게 그것을 입증하는 사례는 신호등 없는 횡단보도를 건너려는 사람이 있는 경우이다.

예전에 내가 살던 도시에서는 십중팔구, 차가 우선 지나가고 사람은 차가 지나간 다음 횡단보도를 건넜다. 그런데 이곳에서는 대개 정반대 현상이 벌어지곤 한다. 차가 횡단보도로 접근하고 있는 상황에서도 사람들은 서두르지 않고 횡단보도를 건너는 경우가 태반이 넘는다. 마치 차가 멈추리라는 사실을 확신이라도 하는 듯 말이다. 또 그런 횡단보도를 건너려는 사람을 발견한 차가, 사람이 먼저 건너가기를 기다리는 광경을 흔히 볼 수 있다.

세종시로 이사한 초기에는 예전 도시에서의 습관처럼 그런 상황을 만났을 때, 무심히 차를 몰이 횡단보도를 통과하곤 했다. 이사한 지 어느 정도의 시간이 흐르자 횡단보도 앞에 정차해서 사람들이 건너가기를 기다리는 차의 모습이 눈에 들어오기 시작했다.

나도 모르게 그 차들을 따라 하게 되었고 신호등 없는 횡단보도가 나오면, 횡단보도를 건너려는 사람이 있는지를 살피게 되었다. 세종시에서 일어나는 이런 현상은, 세종시의 교통 문화로 자리 잡았다고 해도 좋을 성싶다.

조금만 생각해 보면, 사람이 차보다 우선해야 하는 건 너무나 당연한 일 아니겠는가. 마땅히 그러해야 하지 않겠는가. 세종시의 이런 교통문화가 우리나라 전역으로 확산한다면 얼마나 좋겠는가.

사람이 차보다 우선하는 교통 문화를 만드는 첫걸음은 모든 운전자가 규정 속도를 지키며 운전하는 습관을 들이는 데 있다고 생각한다. 특히 시내 도로에 규정된 시속 50km, 시속 30km의 속도를 반드시 엄수해야 한다. 그래야 횡단보도를 건너려고 서 있는 사람을 발견하면 즉시 멈출 수 있을 테니 말이다.

사람이 차보다 우선하는 교통 문화의 중요성을 인식하고 그것을 꼭 이루어내야만 한다. 결코 불가능한 일은 아니라고 생각한다.

안전띠를 매지 않고 운전하던 운전자가 많았던 때가 있었다. 그때 어떤 사람이, 운전석에 앉아 안전띠를 매는 나한테, 그렇게 운전에 자신이 없느냐고 묻기도 했다. 하지만 이제는 안전띠를 매지 않고 운전하는 운전자를 보기가 오히려 힘들다. 안전띠를 매는 것이 하나의 운전 문화로 자리 잡았다고 할 수 있다.

규정 속도를 지키며 운전하는 것도 또한 그러하다고 할 수 있다. 규정 속도를 지키며 운전하는 것이 운전 문화가 되면 규정 속도를 위반하여 운전하는 게 어딘가 불편한 일이 될 것이다. 안전띠를 매지 않고 운전하면 뭔가 허전하듯이 말이다.

안전띠를 매고 운전하면 자신의 안전을 담보할 수 있을 테지만 규정 속도를 준수하여 운전하면 자신의 안전은 물론 다른 사람의 안전까지 담보할 수 있을 터이다. 물론 규정 속도 지키기가 다가 아니다. 교통 신호 준수하기, 중앙선을 넘어 좌회전하지 않기, 정해진 곳에서 유턴하기, 차선 바꿀 때 방향 지시등 켜기 등등 우리가 지켜야 할, 그런데 잘 지키지 않는 교통 법규가 상당히 많다.

무엇이라도 시작해 보자는 말이다. 그래서 우리의 교통 문화가 바람직한 방향으로 바뀔 수만 있다면 그 얼마나 좋은 일이겠는가.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.