a

▲ 창의문. 쿠데타군을 이끌고 창의문을 통과한 인조는 반정에 성공하여 광해군을 권좌에서 끌어내렸다. ⓒ 이정근

아들을 장가보낸 인조는 자신의 치세기간 중 가장 태평스러운 기간을 보내고 있는데 유학생 김원(金垣)이 상소를 올렸다.

“전하께서 반정하신 처음에는 지정(至正)의 도를 세우고 중도의 표준을 세우신 것이 지극하시었습니다. 그런데 수년 뒤로는 정령(政令)이 마땅함을 잃었을 뿐만 아니라 끝내 형상(刑賞)의 권징(勸懲)마저 없게 되었습니다. 박황, 이행원, 이경석, 나만갑, 이소한 같은 자들이 서로 이끌어 벼슬에 나오게 하고 모여서 떠드는 것은 오직 당의(黨議)뿐입니다.

김류는 원훈의 중신으로 이조 판서의 자리에 있으면서 또 제찰사의 직임까지 겸하였습니다. 높은 작록과 중한 권고(眷顧)가 전고에 드문 바입니다. 더구나 그 자식의 위엄이 주현(州縣)에 행해지고 힘이 진신(搢紳)을 꺾으므로 고을을 맡고 있는 수령이나 외방을 맡고 있는 장령(將領)들이 앞을 다투어 아첨하면서 오직 그 가문에 미움을 살까 두려워하고 있습니다.”

혁명 피로증에 직격탄을 날린 것이다. 인조는 나만갑을 아산에 유배 보내는 것으로 수습했다. 반발은 엉뚱한 곳에서 튀어나왔다. 김류가 사직하고 김상용이 사의를 표했다. 나만갑의 유배로 원훈공신들이 두려움에 떨고 있다는 이유였다.

a

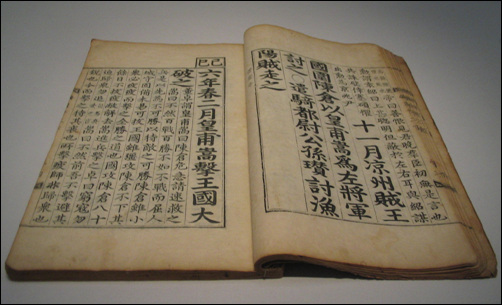

▲ 자치통감강목. 주희가 쓴 중국역사서 자치통감강목은 세자의 필독서다. 국립중앙박물관소장. ⓒ 이정근

혼례를 올렸지만 학문을 닦는 것이 세자의 소일이었다. 경서를 통달한 세자의 학문 깊이를 빈객들이 받쳐주지 못할 정도였다. 시강원에서 임금에게 소를 올렸다.

“왕세자가 하령(下令)하기를 ‘숙흥야매잠을 강하지 않을 수 없다’고 하였습니다. 사부(師傅)와 빈객에게 문의하였더니 모두 ‘방심을 거두게 하는 공부에는 이 잠(箴)보다 절실한 것이 없으니 인대(引對)에서나 혹은 야대(夜對)할 때에 진강하는 것이 의당하다’ 하였습니다.”

“숙흥야매잠을 강하도록 하라.”

중국 송나라 진백(陳栢)의 숙흥야매잠(夙興夜寐箴)은 주자(朱子)의 경재잠언(敬齋箴言)과 표리를 이루는 학문이다. 퇴계 이황은 ‘숙흥야매잠’을 이렇게 정리했다.

a

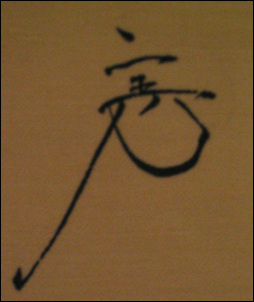

▲ 이황. 퇴계 이황의 수결. 국립중앙박물관 소장 ⓒ 이정근

계명이오(鷄鳴而寤) 닭이 울어서 잠에서 깨어나면/사려점치(思慮漸馳) 생각이 차츰 일어나게 되니/합어기간(盍於其間) 그 사이에/담이정지(擔以整之) 조용히 마음을 정돈해야 한다./혹성구건(或省舊愆) 혹은 지난 날의 잘못을 반성하고/혹주신득(或紬新得) 혹은 새로 깨달은 것을 모아서/차제조리(次第條理) 차례와 조리를/요연묵식 (瞭然黙識) 분명하게 알아야 한다.

사지사응(事至斯應) 일이 생겨 대응할 경우에는/즉험우위(則驗于爲) 실천으로 증명해야 한다./명명혁연(明命赫然) 밝은 천명은 빛나는 것이니/상목재지(常目在之) 항상 눈을 거기에 두어야 한다./사응기이(事應旣已) 일에 대응하고 나면/아즉여고(我則如故) 나는 예전과 같이/방촌담연(方寸湛然) 마음을 고요히 하고 정신을 모아/응신식려(凝神息慮) 사사로운 생각을 멈추게 해야 한다.

동정순환(動靜循環) 움직임과 고요함이 순환하는 것을/유심시감(惟心是監) 오직 마음만은 볼 수 있으므로/정존동제(靜存動祭) 고요할 때 이 마음 잘 보존하고 움직일 때 관찰하여/물이물삼(勿貳勿參) 마음이 둘 셋으로 나뉘어서는 아니 된다./독서지여(讀書之餘) 글을 읽다가 틈이 나면/간이유영(間以游詠) 간혹 휴식을 취하고/발서정신(發舒精神) 정신을 활짝 펴서/휴양정성(休養情性) 성정을 아름답게 길러야 한다. - <퇴계전집>

임금은 권력에 피로를 느끼고 세자는 학문에 피로를 느끼고 있었던 것이다. 사헌부에서 상소가 올라왔다.

a

▲ 금군. 대궐을 숙위하는 금군 ⓒ 이정근

“반정 뒤로 대간이 대궐을 드나드는 여인을 금지시켜야 한다고 청하였던 것은 경계해야 될 점이 있어서였습니다. 그런데 근래 방금(防禁)이 해이해져 적(籍)도 없는 여인들이 법을 무시하고 제멋대로 궐에 출입하고 있으니 참으로 한심하기 짝이 없습니다. 병조는 대궐의 통행을 살필 의무가 있는데 전혀 단속하지 않고 있으니 직무를 태만히 한 책임을 면할 수가 없습니다. 당해 당상과 낭청을 중하게 추고하소서.”

후궁 조씨의 출현이다. 훗날 장렬왕후 조씨, 민회빈 강씨와 함께 삼각관계를 이루며 궁중에 피바람을 불러왔던 후궁 조씨는 등장부터 바람을 일으켰다. 소현세자의 비극과 조선의 불행이 잉태되는 순간이었다. 후궁은 간택을 통하여 입궁하거나 궁녀로 들어와 임금의 눈에 띄는 경우가 있다. 그러나 조씨는 중전의 형부 되는 승지 여이징의 천거로 궁에 들어왔다. 뒷구멍으로 들어온 것이다.

여이징의 처와 정백창의 부인은 속내를 털어놓고 지내는 사이였다. 용모가 빼어난 아이를 정백창의 처가 여이징의 부인에게 소개했다. 궁에 들어온 조씨는 한 눈에 인조의 시선을 빼앗았다. 종4품 숙원(淑媛)에서 정4품 소원(昭媛)을 순간에 꿰어 찼다. 병약한 인열왕후와 숙의 장씨가 있었지만 인조는 요염한 조씨에게 빠져 들었다. 조씨는 인조의 총애를 독차지하며 세력을 키워갔다. 여이징과 정백창은 승승장구했다.

a

▲ 숭정전. 소현세자와 강빈이 가례를 올렸던 곳이다. ⓒ 이정근

세자와 강빈은 금슬이 좋았다. 세자가 다른 여자들에게 한 눈 팔지도 않았다. 헌데 혼인 5년차가 지나고 6년차가 지나갔는데도 태기가 없었다. 왕실에서도 기다렸지만 은근히 걱정스러운 것은 강빈의 친정이었다. 신랑이 나이가 어려서 그러러니 하면서도 전전긍긍했다. 세자 나이 20세가 지났는데도 아무 소식이 없자 불안하기 시작했다.

왕실에 겹경사가 터졌다. 삼겹이다. 인조의 후궁 소원 조씨가 임신했다. 뒤 이어 중전이 회임했다. 원손을 기다리던 인조에게는 아쉬웠지만 왕실의 경사였다.

드디어 기쁜 소식이 순화방에 날아들었다. 강빈이 회임한 것이다. 세자빈의 회임은 친정 강석기의 집을 안도케 했으며 왕실의 축복이었다. 하지만 강빈은 드러내놓고 기뻐할 수도 없었다. 강빈이 회임 7개월 때 중전이 만삭이었다. 사가의 경우라면 시어머니와 며느리가 동시에 임신한 것이다.

궁궐 세여인의 임신과 출산

소원 조씨가 딸을 순산했다. 효명옹주다. 아들을 사산하고 산후통으로 위독 상태에 빠져 사흘을 혼수상태를 헤매던 중전이 산실청에서 승하했다. 인열왕후 한씨다. 그로부터 3개월 후 강빈은 아들을 순산했다. 원손 이석철이다. 대상(大喪) 중에 원손이 태어났으니 기뻐할 수도 슬퍼할 수도 없었다. 난감했다. 예조에서 문제점을 제시했다.

“원손의 탄생은 온 나라의 경사입니다. 택일하여 종묘에 고하고 반교와 진하(陳賀)의 일을 마땅히 전례에 따라 거행해야 합니다. 다만 인열왕후의 재궁(梓宮)이 빈소에 있으니 대신에게 의논하소서.”

영의정 윤방, 영돈영 김상용, 대제학 홍서봉이 해법을 제시했다.

“진전(進箋)을 더하고 만세(山呼)를 한 번 불러서 신하들의 송축하는 정성을 펴게 하는 것이 마땅하겠습니다.”

“국장 중에 진하하는 것은 타당하지 않으니 반교만 하는 것이 좋겠다.”

인조는 반교문을 내렸다.

“조상(吊喪)이 문에 있고 하례가 여(閭)에 있어 길사와 흉사가 한꺼번에 닥친 날을 당하였다. 슬픔에 가슴 아파하고 기쁨에 노래하면서 중외에 교시하는 바이니 그리 알라.”

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고