(1) 〈뿌리서점〉에서 스스로 단골이라고 하려면

a

▲ <뿌리서점> 아저씨 책손님들이 책을 보면서 심심한 입을 달래라면서 건빵을 셈대 위에 올려놓으시곤 합니다. ⓒ 최종규

▲ <뿌리서점> 아저씨 책손님들이 책을 보면서 심심한 입을 달래라면서 건빵을 셈대 위에 올려놓으시곤 합니다.

| ⓒ 최종규 |

|

헌책방 나들이를 오래 하신 분들은 ‘내가 이곳에 와서 산 책이 몇 천 권이야’ 하는 말을 꺼내곤 합니다. 그분이 날마다 와서 날마다 한 권씩만 사갔다고 한다면, 한 해에 365권입니다. 이렇게 열 해 동안 꼬박꼬박 다니셨으면 3650권입니다. 스무 해 동안 다니셨으면 7310권입니다. 그런데 서른 해를 다니셨다면? 자그마치 1만660권입니다.

헌책방 〈뿌리서점〉을 날마다 찾아오는 손님이 꽤 많고, 스무 해쯤 다닌 단골은 단골 축에 못 들어가는 형편을 헤아려 보면, ‘이 헌책방 한 곳에서 서른 해 넘게 다니며 책 만 권쯤 사서 읽어야’ 비로소 ‘헌책방 〈뿌리서점〉을 안다’고 할 수 있으려나요.

날마다 들르는 분들은 날마다 사기도 하지만 빈손으로 돌아갈 때도 있고, 때로는 열 권 스무 권을 고를 때도 있습니다. 하루에 두어 번씩 찾아와서 사기도 합니다. 이래저래 헤아리면 서른 해쯤 다녔으면 으레 2만 권 가까이 사들이셨다고도 할 수 있고, 또, 스무 해쯤만 다녔어도 만 권 안팎은 사들인 셈이 아닐까 싶기도 합니다.

그러면 나는 헌책방 〈뿌리서점〉에서 어떤 사람일까 하고 헤아려 봅니다. 사진찍기로 말하자면, 지난 1998년부터 여태까지 사진을 조금씩 찍으면서 어느덧 삼천 장이 넘어섰습니다. 한 번 들를 때 얼추 10∼20권쯤 장만했으니 한 주에 한 번씩 다녔다고 해도 달마다 50∼100권쯤. 〈뿌리서점〉은 1992년부터 다녔기에 햇수로 쳐서 곱셈을 하면 팔천∼만오천 권?

음, 이렇게 많이 샀을까? 글쎄, 맞을 듯도 하고 안 맞을 듯도 하고. 내가 사들인 책 권수를 따로 적으면서 읽지 않으니 곱셈이 부풀려졌을 수 있고, 샀다가 헌책방에 다시 내놓은 책이나 이웃사람 준 책을 헤아려 보면, 얼추 비슷할 수도 있고. 그렇지만 요사이는 한 달에 두 번쯤 겨우 찾아가는 셈이니 아직 만 권까지는 못 샀는지 모를 일이고.

모르겠습니다. 이런 곱셈놀이 할 틈이 있으면, 그 틈을 쪼개어 책 한 줄이라도 더 읽지, 숫자셈을 한다고 해서 뭐 대단한 대목도 없을 뿐더러, 숫자에 파묻혀 책을 읽는 마음이나 책을 찾는 매무새가 흐트러지지 않을까 싶습니다. 생각해 보면, 이런 숫자셈을 심심풀이로 했다고 해서 마음이나 매무새가 흔들린다면 그게 더 골칫거리일 테지만.

그러나 드문드문 ‘헌책방 〈뿌리서점〉에서 단골이란 어떤 사람일까?’ 하고 곰곰이 되뇌어 보곤 합니다. 왜냐하면, 이곳 〈뿌리서점〉 아저씨가 퍽 눅게 책값을 치러 주어도 ‘아유, 비싸요. 좀 깎아 주셔요. 저 여기 단골이잖아요’ 하고 외치는 분들이 꽤 되거든요.

a

▲ 차 한 잔 <뿌리> 아저씨는 책손님뿐 아니라 길손한테도 차 한 잔을 타 줍니다. 차를 마신 분들은 고맙게 느끼기도 하지만, 아무 데나 마시고 남은 빈 잔을 내버려 두기도 해서, 컵이 쏟아져 책이 다칠 때도 있습니다. ⓒ 최종규

▲ 차 한 잔 <뿌리> 아저씨는 책손님뿐 아니라 길손한테도 차 한 잔을 타 줍니다. 차를 마신 분들은 고맙게 느끼기도 하지만, 아무 데나 마시고 남은 빈 잔을 내버려 두기도 해서, 컵이 쏟아져 책이 다칠 때도 있습니다.

| ⓒ 최종규 |

|

손님이 책값이 비싸니 깎아 달라며 ‘나는 이곳 단골입니다’ 하고 밝힐 때면, 〈뿌리〉 아저씨는 언제나처럼 허허허 웃으면서, “그래요? 단골이라고요? 난 선생님 얼굴을 잘 모르겠는데” 하고 대꾸합니다. 그러면, 책손은, “왜요, 지난달에도 왔잖아요, 오늘 두 번째로 왔는데요.” “두 번 왔어요? 두 번 오고 무슨 단골이라고, 여기는 삼십 년 동안 날마다 오는 사람도 있는데” 하며 다시 웃습니다.

이 말에 책손은 다시는 ‘단골’이라는 말을 입에 담지 못합니다. 그렇지만, “다음에 또 올게요. 이번에 싸게 주셔야지 다음에도 또 오지요.” “그건 아녀요. 지금 이 책은 얼마 이 책은 얼마, 다 밑에다가 책값을 적어 놓았잖아요. 모두 해서 얼마인데, 차비 하라고 몇 천 원 빼 주었는데, 더 빼 줄 수는 없어요.”

참 그렇습니다. 〈뿌리서점〉 단골이라면, 이곳 아저씨가 책값을 어떻게 매겨 놓는지 알아야 하며, 이렇게 매겨 놓은 값을 읽으면서, ‘지금 내가 고른 책이 모두 해서 얼마인가’를 미리 알아야 합니다. 그러고서 책값을 셈할 때, 아저씨가 으레 하는 말투로, “민족의 이름으로 얼마 빼 드리지” 하고 빼 드린 값을 느끼면서, 안 그래로 퍽 싸게 붙인 값을 더 싸게 주는 흥정을 받아들일 수 있어야지 싶어요.

다만, 흥정은 두 사람이 하는 일이니, 주머니 형편을 헤아려서 조금 깎아 달라고 할 수 있습니다. 터무니없이 헐값으로 책을 가져가려는 마음보가 아니라면.

(2) 고맙게 넘겨보는 책

〈뿌리〉 아저씨와 다른 책손이 흥정하는 소리를 옆으로 들으면서 책을 구경합니다. 먼저, 《라빈드라나드 타고르/김경화 옮김-삶의 불꽃을 위하여》(청하,1982)라는 산문모음을 집어듭니다.

.. 이곳 교장들이 어제 방문왔다. 그들은 계속 지체하였건만 나는 아무리 말을 하려 해도 한 마디도 할 수 없었다. 그럭저럭 오 분마다 질문 한 가지씩을 던지면 그들은 아주 간단히 대답하고 만다. 그러면 나는 멍하니 앉아 펜대를 빙빙 돌리고 머리를 긁적이는 것이다. 마침내 나는 과감하게 농작물에 관한 이야기를 끄집어 냈으나 그들은 교장이므로 농작물에 대하여 아는 바가 전혀 없었다 .. (39쪽 / 1891.6.)

나라밖 책을 옮길 때에는, 읽는 사람을 헤아려서 말투를 잘 여미어 주면 좋을 텐데, 하고 생각합니다. 뜻을 올바르게 옮기는 일에도 마음을 기울이고, 뜻을 올바르게 옮긴 번역투가 얼마나 알맞는 우리 말씨인지에도 마음을 쏟아야, 비로소 번역문학으로 자리매김한다고 봅니다. 따온 대목을 제 나름대로 손질해 봅니다.

“이곳 교장들이 어제 찾아왔다. 이 사람들은 자꾸만 어기적거렸건만, 나는 아무리 말을 하려 해도 한 마디도 할 수 없었다. 그럭저럭 오 분마다 한 가지씩 이것저것 물어 보기도 하는데, 이 사람들은 아주 짤막하게 대꾸하고 만다. 그러면 나는 멍하니 앉아 펜대를 빙빙 돌리고 머리를 긁적이고 만다. 마침내 나는 마음을 먹고 농사짓는 이야기를 끄집어 냈다. 그러나 이 사람들은 교장인 까닭에 곡식이고 푸성귀고 하나도 모르기만 했다.”

a

▲ 겉그림 성철 스님 책 겉그림. ⓒ 장경각

▲ 겉그림 성철 스님 책 겉그림.

| ⓒ 장경각 |

|

《성철-영원한 자유》(장경각,1988)라는 글모음을 봅니다. 꽤 예전에 쓴 이야기를 묶은 책입니다. 그러나 오랜 세월을 묵은 이야기라 해도 오늘날 사람한테도 읽힐 만하다고 느꼈으니 ‘성철 스님 법어집’이라고 해서 꾸준히 펴냈을 테지요. 《영원한 자유》는 1집 6권입니다.

.. 다시 말하면 다른 것이 아미타불이 아니라, 일체 중생이 모두 다 가지고 있는 마음 그것이 바로 아미타불이라는 것입니다. 또 마음이 부처님인 것이지 마음을 내놓고 달리 부처를 구하려는 것은 마치 불속에서 얼음을 구하려는 것과 마찬가지라는 것입니다. 그렇습니다. 부처가 달리 있는 것이 아니라 바로 마음이 부처인 것입니다 .. (40∼41쪽)

노래책 《새마을 합창》(새마을운동중앙본부,1985)이 보이기에 집어듭니다. 전두환 씨에 이어 노태우 씨가 권력을 잡았을 때까지만 해도 깃발을 힘차게 휘두르던 새마을운동이 아니랴 싶은데, 요즘도 새마을 깃발은 동네 골목마다 남아 있습니다. 오래된 동네 문화와 마을 문화를 ‘낡았으니 없애야 한다’면서 무너뜨리고 허문 새마을운동인데, 새마을운동으로 올렸던 그 ‘기와집’이나 ‘넓힌 마을길’은 우리 삶을 얼마나 넉넉하게 하거나 아름답게 가꾸었을는지요. 더욱이 새마을운동으로 새로 지은 집들을 한동안 ‘신도시’라는 이름으로 허물고 새로 짓더니, 이제는 또다시 ‘뉴타운’이라는 새 이름으로 허물고 뭔가를 뚝딱뚝딱 올리려고 하지는 않나요.

일본 사진잡지 《アサヒカメラ》 874호(1999.11.)와 870호(1999.7.)를 봅니다. 거의 열 해나 늦게 보는 셈이지만, 열 해가 지난 사진잡지라고 해도, 사진을 찍는 사람으로서 눈을 밝힐 수 있어서 고맙게 여기면서 넘겨봅니다.

《Life world library : Italy》(Life,1961)는 ‘라이프’ 회사에서 꾸준하게 펴냈던 ‘한 나라 소개하기 책’으로, 사진과 글로 호수를 이어나갔습니다. 엮음새가 돋보여서 보이는 대로 한 권씩 모아 놓고 있습니다. 비록 예전 이야기이고 예전 자료입니다만, 세월을 넘나드는 이야기를 들려준다고 느껴요.

a

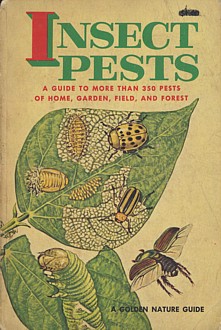

▲ 벌레도감 주머니에 쏙 들어가는 벌레도감. 1966년에 나온 판입니다. ⓒ 최종규

▲ 벌레도감 주머니에 쏙 들어가는 벌레도감. 1966년에 나온 판입니다.

| ⓒ 최종규 |

|

사진책 《Max Rieple(글),Toni Schneiders(사진)-Bodensee》(Friedr.Stadler Konstanz,1981)를 보고, 벌레도감인 《Nicholas Strekaovsky(그림)/George S.Fichter-Insect pests》(Golden press,1966)를 봅니다. 《Insect pests》는 어른 손바닥 만한 도감입니다. 주머니 도감이라고 할까나. 무척 오래된 도감인데, 우리 나라에서 1960년대에는 이런 도감도 없었지만, 이만한 눈높이로 엮은 ‘큰’ 도감도 없었습니다. 볼수록 부럽다고 해야 할는지, 우리도 이제는 이만한 책을 엮어낼 만한 힘이 있다고 할 수 있는지.

(3) 대학생들이 말하는 헌책방

서울여대 교지 《바람》 50호(2007년 여름)가 보입니다. 수습편집위원이라는 김효주 님이 “헌책방 가 보셨나요?(헌책방 탐방기)”를 실어 놓았습니다. 당고개 헌책방, 파주 아름다운가게, 원당 집현전, 이렇게 세 군데를 소개합니다.

[물음] 헌책방을 하시게 된 특별한 이유라도 있으신가요?

[대답] 당고개에 문화사업이 너무 없어요. 주변에 유흥업소들만 있고. 그래서 ‘내가 당고개를 위해 문화사업을 해 보자’라고 생각해서 헌책방을 내게 되었어요. 사실 헌책방에서 얻는 수입이 많지 않아요. 내가 헌책방은 부업으로 하고 본업으로 다른 일을 하는데, 헌책방의 적자를 본업에서 메꿔 가면서 2년 간 유지해 오고 있는 거예요. (당고개 헌책방 아저씨)

헌책방 일을 하면서 돈을 제법 버는 사람도 틀림없이 있습니다. 그러나 밥벌이는 어느 만큼 이루어내면서, 가게를 좀더 크게 늘린다든지, 달삯을 치르던 가게를 자기 건물로 사들인다든지 하는 일은 거의 없어요. 헌책 하나 팔아서 어떻게 큰돈을 모을까 생각할 수 있습니다만, 큰돈이고 작은돈이고, 헌책이고 새책이고, 세상에 두루두루 있는 온갖 책을 골고루 찾아서 읽으려는 발길이 차츰 줄어들기 때문에, 헌책방도 고달프고 동네새책방도 고단합니다.

a

▲ 샛장수한테 책 사기 샛장수가 가지고 온 책을 바닥에 죽 펼쳐놓고, 헌책방에 들일 만한 책을 가려냅니다. 뒤에 앉아 계신 분은, <뿌리서점>에 날마다 찾아오시는 맨날단골 할아버님. ⓒ 최종규

▲ 샛장수한테 책 사기 샛장수가 가지고 온 책을 바닥에 죽 펼쳐놓고, 헌책방에 들일 만한 책을 가려냅니다. 뒤에 앉아 계신 분은, <뿌리서점>에 날마다 찾아오시는 맨날단골 할아버님.

| ⓒ 최종규 |

|

.. 요즘과 같은 디지털 시대에도 헌책방이 존재하고, 소수지만 헌책방을 찾는 사람들이 있는 이유는 헌책에서 사람들의 손때 묻은 흔적을 느낄 수 있기 때문일 것이다. 헌책을 읽다가 가끔 발견하게 되는 메모나 낙서를 보면서 이 책의 전 주인은 어떤 사람이었겠구나 추측하는 재미 또한 쏠쏠하다. 굳이 책을 사지 않더라도 방문 그 자체만으로 기분 좋게 돌아나올 수 있는 곳, 구경 삼아 들어갔다가도 손에 한두 권씩 책을 들고 나오게 되는 곳이 바로 헌책방이 아닐까 한다 .. (192쪽)

‘손때 묻은 자취’를 찾아보는 일을 즐겁게 받아들이고자 헌책방을 찾는 사람도 때때로 있습니다. 그러나 손때 묻은 자취 찾기도 한두 번이 아닐까 싶어요. 꾸준하게 헌책방을 찾아간다면, 그곳 헌책방에는 책이 있기 때문이라고 느껴요. 책이 있으니까, 집에서 제법 먼거리를 전철과 버스를 갈아타며 두어 시간 동안 달리더라도 찾아갑니다. 그래서 애서 찾아왔다가 빈손으로 돌아가게 되더라도, 때로는 주머니가 탈탈 털리도록 쏟아부으면서 책을 사더라도, 언제나 기쁠 수 있지 않느냐 싶어요.

전화로 주문해서 살 수 있는 책이 아닌 책을 만나는 곳이니, 인터넷 화면을 들여다보면서 카드결재를 하면서 살 수 있는 책을 넘어서는 책을 만나는 곳이니, 책을 다루는 사람들 매무새를 만나고, 책 다루는 매무새를 보면서 책읽는 매무새를 다잡을 수 있는 곳이니, 헌책방을 찾는 발길은 ‘줄어들기는 했어도 고이고이’ 이어가지 않느냐 싶습니다.

책을 안 사고 돌아나와도 마음이 넉넉하지만, 책을 사들고 돌아나오면 마음이 한결 뿌듯한 나들이가 바로 ‘헌책방 나들이’이지 싶어요.

(4) 시간 가는 줄을 잊다

이 책 저 책 집어들고 뽑아읽고 하느라 시간이 퍽 흐른 줄 몰랐습니다. 이 다음에 가야 할 곳이 있는데, 더 머뭇거리면 안 되겠습니다. 얼른 책값을 치러야겠군요. 시계를 보며 허둥지둥 했더라면 한두 권쯤 집고서 다시 길을 나섰을 터이나, 책에 마음을 빼앗기며 눈길을 다른 데로 돌리지 못했기에, 오래도록 손에 책먼지 묻히면서 수십 해 세월과 머나먼 나라를 오락가락하면서 보낼 수 있었습니다.

a

▲ 책에 빠지면 책에 흠뻑 빠지면, 어른이나 아이나 시간 가는 줄을 잊습니다. 어른이나 아이나 아무 데나 털썩 주저앉아서 하염없이 책에만 눈길을 박습니다. ⓒ 최종규

▲ 책에 빠지면 책에 흠뻑 빠지면, 어른이나 아이나 시간 가는 줄을 잊습니다. 어른이나 아이나 아무 데나 털썩 주저앉아서 하염없이 책에만 눈길을 박습니다.

| ⓒ 최종규 |

|

덧붙이는 글 | - 서울 용산 〈뿌리서점〉 / 02) 797-4459

글쓴이 인터넷방이 있습니다.

http://hbooks.cyworld.com (우리 말과 헌책방)

http://cafe.naver.com/ingol (인천 골목길 사진)

| 2008.06.28 11:24 |

ⓒ 2008 OhmyNews |

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고