a

▲ 윤증현 기획재정부장관. ⓒ 남소연

윤증현 기획재정부 장관이 15일 "4대강사업 (등에) 투자하지 않고 복지 같은 데 재원을 다 써버리면 남는 게 없다"며 "나라 형편이 되는 한도 내에서 (복지를) 즐겨야 한다"는 발언을 해 논란이 일고 있다.

그의 발언에서 두 가지 부분이 문제가 된다. 첫째, 4대강 사업이 복지사업보다 더 우선적으로 필요한가 하는 점, 둘째는 우리나라 국민들이 경제수준에 비해 과도하게 복지를 즐기고 있느냐 하는 점.

4대강 사업이 복지사업보다 더 우선적으로 필요한가?

우선 먼저 4대강 사업과 같은 토목사업이 복지사업보다 더 우선적으로 필요한지에 대해 살펴보기로 하자. 결론부터 말하면 토목사업이 복지사업보다 더 투자가치가 높다는 것은 70년대나 80년대의 경제발전 초기 단계에나 통하는 이야기다.

토목사업은 경제발전 단계에 따라 그 생산성이 크게 다르게 나타난다. 신흥개발도상국의 경우 1인당 국내총생산(GDP)이 매우 적은 반면, 기름값이 선진국들과 큰 차이가 없기 때문에 GDP 대비 물류비 비율이 매우 높게 나타난다. 따라서 경제성장에 따라 물류비가 급증하는 이들 나라의 경우 사회간접자본(SOC) 건설이 매우 중요한 국가적 과제가 된다.

그러나 경제가 일정한 궤도에 오르면 GDP 대비 물류비 비중이 급감하기 때문에 무분별한 SOC 건설사업은 약(藥)이 아니라 독(毒)이 될 수 있다. 물류비를 대폭 줄여주지 못하는 SOC 사업은 생산성이 매우 낮게 나타나기 때문이다.

2008년 기준 우리나라 전산업과 건설업의 최종수요(소비+투자+수출)액 대비 부가가치액 비율을 비교해 보면 전자는 58.1%, 후자는 35.1%로 나타난다. 물류비를 대폭 줄여주지 못하는 SOC 사업의 생산성이 매우 낮다는 증거다.

반면 복지사업은 전산업의 소비를 유발하기 때문에 물류비를 대폭 줄여주지 못하는 SOC 사업보다는 생산성이 더 높다. 특히 교육복지사업은 인재양성에 도움이 되기 때문에 그 생산성은 훨씬 더 높게 나타난다.

특히 4대강사업의 경우 지방하천 정비사업에 비해 그 경제성이 크게 낮은 사업이기 때문에 교육사업이나 복지사업과 생산성을 비교하는 것 자체가 난센스다.

북유럽과 일본의 성공·실패 사례

경제수준에 걸맞지 않은 과다한 토목사업이 어떤 결과를 가져오는지는 1990년대 일본의 실패 사례에서 적나라하게 드러난다. 90년대 북유럽과 일본은 유사한 부동산거품 붕괴위기에 직면했었다. 그러나 거품붕괴 위기에 대처하는 두 지역의 전략은 사뭇 달랐다.

일본이 토목건설형 경기부양에 집중한 반면, 북유럽 국가들은 교육개혁과 복지확충에 집중했다. 당시 북유럽 국가들은 ▲ 실사구시형 대학개혁 ▲ 양질의 직업교육·직업훈련 ▲ 국민들의 미래 불안감을 해소하기 위한 충실한 사회안전망 구축 등을 통해 위기를 고성장의 기회로 만들었다. 그 결과 1994년과 2006년 사이 일본의 일자리가 0.6% 줄어들 때 이들 국가들의 일자리는 평균 20% 가까이 늘어났다.

최근 일본은 토목사업과 복지사업에 대해 어떤 태도를 보이고 있을까. 중앙정부와 지방정부, 그리고 교육당국 모두 토목건설예산 비중을 줄이고 교육·복지 예산 비중을 늘리는데 주력하고 있다.

a

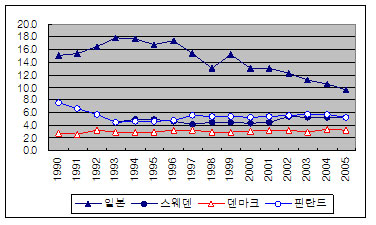

▲ [그림-1] 정부지출총액 대비 정부의 건설투자액 비중(%) ⓒ OECD 자료 가공

[그림-1]을 보면 1990년대 일본정부가 토목건설형 경기부양에 집중한 반면, 북유럽 국가들은 이와 다른 전략을 구사했다는 것을 알 수 있다.

흥미로운 것은 1997년 이후 일본 정부의 태도다. 일본 정부는 토목건설 중심형 경기부양정책이 심각한 부작용을 불러일으켰다는 국내외 비판을 겸허하게 받아들여 토목 예산 비중을 대폭 줄이는 방향으로 나아가고 있다.

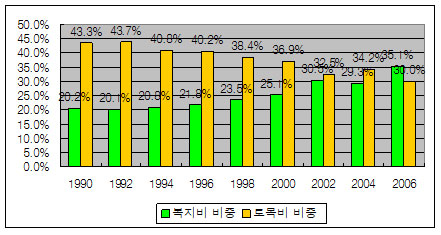

지방정부들은 어떨까. 일본 지자체들도 중앙정부와 유사한 길을 걷고 있다. 1990년대 토목중심 경기부양을 시도했다 실패한 일본 지자체들은 2000년 이후 토목지출 비중을 대폭 줄이고 복지 비중을 늘리는 추세다. 일본 총무성에 따르면 지방정부 복지비 비중은 2000년 25.1%에서 2006년 35.1%로 10.0%포인트 상승한 반면 토목비 비중은 36.9%에서 30.0%로 6.9%포인트 하락했다.

a

▲ [그림-2] 일본 지방정부의 민생복지비, 토목비 비중 변화 추이. ⓒ 일본 총무성 자료 재구성

우리나라 국민들이 지금 과도하게 복지를 즐기고 있는가

두번 째 쟁점은 우리나라 국민들이 경제수준에 비해 과도하게 복지를 즐기고 있느냐 하는 점이다. 윤 장관은 현 수준보다 더 높은 수준의 복지가 과도하다고 보는 듯하다. 그러나 이것은 지나친 억지다.

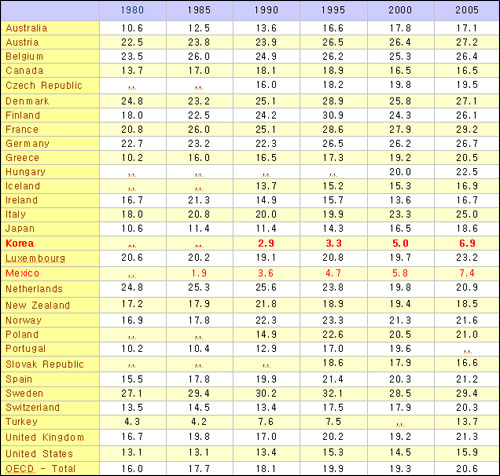

OECD에 따르면 2005년 우리나라의 GDP 대비 공공복지지출 비중은 6.9%로 30개 회원국 중에서 가장 낮다. 심지어 7.4%인 멕시코보다 더 낮고, 세번 째로 낮은 터키(13.7%)보다는 6.8% 포인트 더 낮으며, 네번 째로 낮은 미국(15.9%)보다는 9% 포인트 더 낮다.

a

▲ GDP 대비 공공복지지출 비중(%) ⓒ OECD

GDP 대비 공공복지지출 비중이 터키보다는 6.8% 포인트 더 낮다는 말은 우리나라의 복지지출액이 터키보다 약 70조 원 더 적다는 의미이고, 미국보다 9% 포인트 더 낮다는 말은 약 90조 원 더 적다는 의미다(2010년 우리나라 GDP는 약 1050조 원).

불행 중 다행이라면 2005년과 2007년 사이 참여정부의 노력으로 멕시코 수준을 추월했다고 한다. 그러나 여전히 OECD 평균 수준과는 큰 차이가 있다.

이야기가 나온 김에 우리나라 복지수준을 30년 안에 미국 수준으로 올리는 방안을 모색해 보기로 하자. 30년 안에 복지수준을 미국 수준으로 올리려면 이 기간 동안에 GDP 대비 공공복지지출 비중을 9% 포인트 높여야 할 것이다. 해마다 0.3% 포인트씩 올려야 한다는 이야기다.

예를 들어 2010년 GDP가 1050조 원이고 복지지출이 81조 원이어서 그 비중이 7.7%라 가정하자. 또 2011년 정부 주장대로 실질성장률이 5%이고, 물가상승률이 3%여서 경상성장률이 8%로 나타나 경상GDP가 1134조 원이 된다고 가정하자.

일단 7.7%의 현재 비중을 그대로 유지하려면 어떻게 해야 할까. 경상성장률이 8%로 나타난다면 공공복지 증가율도 8% 늘리면 될 것이다.

30년 안에 미국 수준을 따라잡기 위해 7.7%의 비중을 8.0%로 올리면 어떻게 될까. 공공복지 지출액을 GDP 1134조 원의 8%인 90.7조 원 수준으로 늘려야 할 것이다.

그러나 매우 유감스럽게도 현 정부는 이와 정반대로 가고 있다. 정부는 2011년 복지지출수준을 86.3조 원으로 제한했다. 복지지출 증가율이 6.3%에 그친 것이다.

경상GDP가 8% 증가했음에도 불구하고 복지지출 증가율이 6.3%에 그칠 때 어떤 일이 일어날까. 당연히 GDP 대비 복지지출 수준은 내려가게 된다. 우리는 이런 현상을 일컬어 '복지정책의 퇴행현상'이라 부른다.

경제수준에 걸맞는 복지를 아예 포기하고 스스로 복지 퇴행의 길을 걷고 있는 현 정부. 그리고 이런 사태에 대해 반성하기는커녕 복지지출이 과도해지면 곤란하다고 억지를 부리는 재정부 장관. 외국인 투자자들이 장관의 어이없는 말을 듣고 박장대소를 하지 않을까 그것이 걱정된다. 덧붙이는 글 | 홍헌호씨는 시민사회경제연구소 연구위원입니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글

공유하기

OECD에서 '꼴찌 복지' 즐기라는 '희한한 장관'

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기