잠을 쫓을 것인가, 아니면 잠을 곁에 두었다가 차 안에서 다시 껴안을까. 잠깐 망설이다가 찬물로 얼굴을 적셔 잠을 멀리 쫓아버렸다. 지난달 19일 새벽 4시 40분. 4월 하순임에도 새벽의 바닷가는 싸늘했고, 하늘의 별은 더 초롱초롱했다. 별은 인간의 에너지를 받아 빛나는 듯했다. 새벽의 무거운 몸과 달리 별은 한층 밝고 굵었기 때문이다.

4월은 하루하루가 바빴다. 여기저기에서 봄꽃이 올라오고, 사무실을 감싼 나무에서는 새순이 돋았다. 하지만 꽃은 멀리서 피어있는 듯했다. 출근길 발밑의 제비꽃조차도. 꽃은 꽃대로 한껏 멋을 부리고 뽐내지만, 나는 나름대로 바쁜 봄을 맞이하느라고 꽃에 약간 미안해하고 있던 참이다.

a

▲ 유채꽃 고향집 유채꽃 ⓒ 허관

새벽에 탄 공항 버스는 한산했다. 우리가 전세 낸 버스가 되고 말았다. 운전기사는 마치 우리 때문에 새벽에 일어난 듯이 행동 하나하나에 피곤함과 짜증이 묻어났다. 좌석번호를 보니, 맨 뒷자리였다. 혹시, 앞에 앉아도 되느냐고 묻자 기사는 퉁명스럽게 말했다.

"번호대로 앉으세요."

우리는 아무 말 없이 텅 빈 버스 안의 맨 뒷자리에 앉았다. 잠은 달아났지만, 피곤함까지 사라진 것은 아니다. 차 안에서 몸을 이리저리 비틀며 잠을 청했지만, 이미 달아난 잠은 돌아오지 않았다.

독일행 비행기는 생각보다 작았다. 13시간을 날아가야 할 비행기다. 지상 일 만 미터 상공에서 강력한 제트기류를 뚫고 가기에는 연약해 보였다. 하지만 비행기는 땅을 박차고 날았다. 땅과 비행기 몸체가 떨어지는 순간 가슴이 철렁인다. 이따금 겪는 일이지만, 항상 기분이 야릇하다.

40여 년 동안 땅을 밝고 살았다. 나에게 몸을 준 부모님도 평생 땅을 밝고 살았다. 나의 부모와 부모도 마찬가지다. 땅을 떠날 때의 야릇한 기분, 그것은 나의 이성으로 가늠할 수 없는 본능이었다. 수백 만 년 동안 이어온 불안함은 본능이다.

a

▲ 루프트한자 비행기 뮌행행 루프트한자 ⓒ 허관

독일은 우리나라 서쪽에 있을까 동쪽에 있을까. 장담할 수 없다. 지구는 둥글기 때문이다. 하지만 필자가 탄 비행기는 서쪽으로 향했다. 동쪽에서 해가 떠서 서쪽으로 사라진다. 비행기가 태양을 쫓아갔다.

인천공항에서 12시 40분에 출발했다. 7시간 넘게 날아왔는데, 도착지 독일 뮌헨 현재 시각이 12시 52분이라고 기내 모니터에 나타났다. 그리고 7시간 넘게 날아왔는데, 아직 창밖은 환하다. 출발지인 인천의 시간을 달고 온 내 노트북의 시간은 7시 52분이다. 비행기의 속도가 빨라지면 시간이 역행할까. 지구를 몇백 바퀴 돌면 그때로 돌아갈 수 있을까. 그렇다고 하여 내가 무엇을 할 수 있을까. 미욱이 하늘을 가리고도 남을 생각이다. 하지만 지지 않는 태양. 잠시나마 시간의 역류를 경험한다. 기억이 아닌 실제의 모습으로. 하지만 내일이면 찾아올 현실 속에서 나는 하루를 더 살았다는 것을 금방 깨달을 것이다.

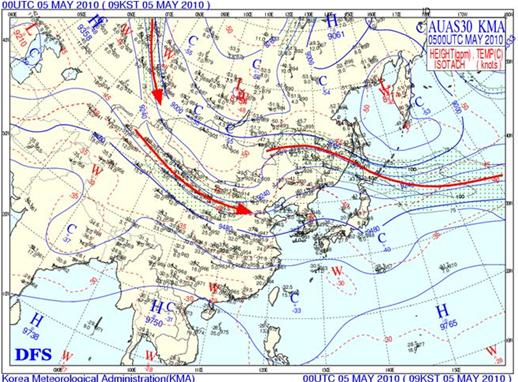

서울 시각 오후 9시. 비행기 차창으로 들어오는 햇살은 더 날카로워졌다. 이따금 흔들림이 없진 않지만 연약하게만 보였던 비행기는 의연하게 강력한 제트기류를 뚫고 우랄산맥을 넘고 있다. 라이트형제가 발명한 비행기는 일본에 원자폭탄을 투하했다. 하지만 누구도 비행기를 탓하지 않았다. 지구촌을 하루 생활권으로 만든 장본인이기 때문일 것이다. 하지만 의심해 본다. 지구를 반 바퀴 돌아오면서, 나는 무엇을 보았는가. 보고 들은 것이라곤 아기 울음소리, 오전 11시 지하철 2호선에서 자주 보았던, 아줌마들의 수다가 전부다.

a

▲ 제트기류 우리나라 부근의 제트기류, 제트기류가 강한지역을 붉은색 화살표로 표시했다. ⓒ 기상청

만약, 1만 미터 상공에서 비행기 구멍이 생긴다면...

우랄 산맥의 수많은 나무와 신기한 생명들, 시베리아의 거대한 눈벌판, 몽골의 끝없는 푸른 초원, 북경의 무수한 인간들, 서해의 다양한 바다 생명을 하나도 볼 수 없었다. 뒷동산에 무엇이 있는지도 모르면서 그보다도 먼저 나 자신도 모르면서 이들은 왜 이 먼 곳으로 가는지.

기내 모니터에 우랄산맥, 시베리아, 몽골, 북경, 서해 등이 표시된 비행항로와 비행속도, 고도, 그리고 현지 시각이 수시로 표출되었다. 그 정보 중에서 비행고도가 나의 눈에 거슬렸다. 1만 미터를 전후로 비행기가 날고 있었으며, 그 비행기 안에 내가 앉아있었기 때문이다.

공기도 무게가 있다

|

지구표면에서의 공기 무게는 1013헥트파스칼이며, 1제곱미터 당 10톤의 힘으로 누른다. 다시 말하면, 우리의 몸을 10톤 이상의 엄청난 힘으로 누르고 있다는 것이다.(체구가 작더라도 신체의 표면적은 1제곱미터가 넘을 것이다.). 10kg도 안 되는 아들이 배위에 올라가면 답답하다. 그렇다면 그보다 1000배가 넘는 무게가 우리의 몸을 누르는데 우리는 왜 못 느낄까. 그것은 한마디로 표현하면 그렇게 살아왔기 때문이다. 인간을 비롯한 대부분의 육상 생물이 태어나기 이전부터 지구의 대기가 형성되었기 때문에, 그 환경에 맞게 인간도 진화해 온 것이다.

그렇다면 반대로, 공기의 누르는 힘, 즉 기압이 낮아진다면 어떻게 될까. 지금 내가 위치한 곳은 10000미터 상공이다. 평균적으로 10000미터 상공의 기압은 250헥토파스칼이고 1제곱미터 당 누르는 공기의 힘은 약 2.5톤가량 된다. 만약에 지금 비행기의 고장으로 인해 갑자기 외부와 연결된 구멍이 뚫린다면, 몸 안에서 7.5톤의 힘으로 밀어낼 것이다. 그럴 일은 없겠지만 끔찍한 상상이다.

이따금 바다 심해 고기 중에 눈이 툭 튀어나온 것을 볼 수 있다. 물은 공기보다 훨씬 무겁다. 심해에서 적응해 잘 살던 물고기를 잡아 압력이 적은 육지로 끌어올려서 눈이 튀어나온 것이다.

|

서울시각 4월 20일 새벽 1시 30분(현지시각 4월 19일 6시 30분), 독일 뮌헨 국제공항에 도착했다. 입국 절차는 너무나 간단했다. "왜, 왔니?, 몇 일간 머물 거니?, 호텔은 어디니?" 등이 물어보는 것의 전부였다. 입국신고서는 물론이고, 짐 검사조차 없었다. 하지만 입국 심사대 남자와 세 마디를 주고받았을 뿐인데, "너는 지금 독일에 왔다"고 분명히 알려 주었다.

큰 덩치에 독일 특유의 강한 엑센트, 웃음기가 싹 사라진 무뚝뚝한 표정의 얼굴, 자신감 있게 노려보는 눈빛이 내가 그동안 듣고 배운 독일의 이미지와 일치했기 때문이다. 무엇보다도 독일은 입국신고서가 없어서 편리했다. 그리고 입국자들도 면세점을 들를 수 있게 된 것이 우리나라와 달랐다.

기내에서 술 취에 떠들던 단체여행객인 듯한 아줌마와 아저씨들은 뮌헨에서 런던행으로 갈아타고, 영국까지 간다고 했다. 루프트한자 항공료가 싸기 때문인 듯했다. 최종 목적지인 가르미쉬를 가기 위해 공항에서 뭔헨 중앙역까지 전철을, 중앙역에서 가르미쉬까지 다시 기차를 탔다. 호텔에 도착하니 밤 10시였다. 나의 오늘 하루는 24시간이 아니라, 31시간이었다. 기나긴 하루였다.

a

▲ 뮌핸 중앙역 독일 남부 교통의 요지 ⓒ 허관

a

▲ 구름에 가린 알프스 산맥의 설산 뮌핸에서 가르미쉬로 가는 기차안에서 촬영한 알프스산맥, 가르미쉬에는 다음날 방문하는 독일 최고봉인 추크슈피체(Zugspitze)산이 있다. 기차안에서 이 설경을 보고 설랬었다. ⓒ 허관

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고