a

▲ 팔조령에서 본 청도 방면 ⓒ 정만진

조선 시대, 경상북도 청도군 이서면과 대구광역시 달성군 가창면을 오가려면 팔조령(八助嶺)을 걸어서 넘어야 했다. 도적들이 들끓기 때문에 넘으려면 여덟(八) 사람 이상이 서로 도와야(助) 하는 고개(嶺)라 해서 그런 이름을 얻었다. 또는 한양에서 부산까지 내려가는 중에 넘어야 하는 여덟 번째 고개라 해서 팔조령이라 부르게 되었다는 지명 유래설도 있다.

도적들 때문이라는 설과 여덟 번째라는 설에는 공통점이 있다. 행인이든 도적이든 팔조령은 사람들이 많이 이용한 고개라는 점이다. 2000년에 터널이 개통되기 전까지는 굽이굽이 911호 지방도로가 팔조령을 넘는 자동차의 유일한 길이었지만, 조선 시대의 고갯길은 지금의 911호 도로와는 달리 석주사 천불전 뒤편에서 봉수대 사이를 잇는 오르막길이었다. 즉, 539.7m 봉화산과 669.5m 상암산 사이에 있는 398m 팔조령은 가창과 이서를 오가는 여섯 고개 중에서 가장 낮았다.

영남대로의 일부였던 팔조령, 일본군도 넘었다

그래서 팔조령은 사람들이 애용하는 길이 되었다. 뿐만 아니라 이 길은 부산과 한양을 잇는 영남대로의 일부였다. 현재로 치면 이 길은 경부고속도로의 일부였던 것이다. 1592년 일본군들도 팔조령을 넘어 파잠(대구시 수성구 파동)으로 침입해 왔다.

a

▲ 팔조령 정상 턱밑 굽이에 회양목으로 만든 '팔조령' 세 글자가 청도의 상징인 감 조형물 아래에 예쁘게 조성되어 있다. ⓒ 정만진

소서행장의 일본군 1군은 경산을 지나 대구로 온 것이 아니라 밀양, 청도를 거쳐 대구로 쳐들어왔다. 청도에서 경산, 경산에서 다시 대구로 들어온 것이 아니라 청도에서 바로 대구로 진입했다. 경산과 청도 사이의 남성현을 넘은 것이 아니라 청도와 대구 사이의 팔조령을 넘었다.

이는 당시 대구 일원에서 창의한 의병군의 초대 총대장을 역임한 사사원의 <낙재일기>에 기록되어 있다. 1592년 4월 22일 <낙재일기>는 '아침에 (팔공산) 응봉에 올라 멀리 바라보니 (청도에서 팔조령을 넘으면 가장 먼저 나타나는 마을인) 파잠(파동)과 상동에서부터 불꽃이 이어지기 시작하여 (중략) 이윽고 수성현 안에 불꽃이 매우 치열하다가 얼마 후 읍내(대구 시내)에서도 일어났다'라고 증언한다. 일본군이 팔조령을 넘어 대구로 침입해 왔다는 사실을 말해주고 있는 것이다.

일본군은 남성현이 아니라 팔조령으로 대구에 침입했다

일본군이 청도- 남성현 고개- 경산- 대구의 경로가 아닌, 청도- 팔조령 고개- 대구의 침입로를 선택한 것은 말할 것도 없이 그 길이 현재의 경부고속도로에 해당되는 당시 영남대로였기 때문이다.

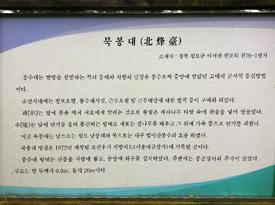

그 길을 일본군은 흡사 산책하듯 행군했다. 밀양에서 잠시 조선군의 저항이 있었지만 싸움이라 할 것도 없었고, 청도 남봉대와 팔조령 북봉대도 아무 일 없이 통과했다. 영남대로가 팔조령을 넘는 청도군 이서면 팔조리 산76-1 북봉대 역시 다른 봉수대와 마찬가지로 '변방을 침범하는 적의 동태와 지방의 민정을 봉수로써 중앙에 알렸던 고대의 군사적 통신(현지 안내판의 표현)' 시설이기는 했지만 1만 명이 넘는 소서행장의 대군을 막아낼 방법은 없었다.

a

▲ 팔조령 고개 정상부에 자리잡고 있던 북봉대(팔조령 봉수대)의 흔적. 사진 왼쪽 뒷부분에 조선 시대 봉수대 터라는 사실을 알리는 안내판이 보인다. 청도 봉수대인 남봉대와 대구 수성구 법이산 봉수대를 연결해주는 이곳 북봉대는 특히 영남대로를 끼고 있었던 관계로 주변에 주막 등 행인들을 위한 시설이 많았다. ⓒ 정만진

북봉대에는 지금도 산돌을 사방에 쌓고, 중앙에 화구를 설치했던 흔적이 남아 있다. 북봉대의 규모는 담 두께가 0.8m, 둘레 20m 정도였다. 북봉대라는 이름은 '1872년에 제작된 조선 후기 지방지도(서울대 규장각 소장)에 나온다.' 북봉대 주변에는 봉군(봉수대 근무 군인)들이 기거하던 집터와 영남대로를 오가는 행인들을 품어주던 주막이 있었던 것으로 추정된다.

a

▲ 북봉대(팔조령 봉수대)의 안내판 ⓒ 정만진

북봉대 봉군들은 청도 남봉대로부터 받은 급한 소식을 대구 파동 뒤쪽 법이산 봉수대에 전하는 역할을 했다. 밤이면 홰를 이용했는데, 홰(炬)는 '불을 켜서 서로에게 알리는 것으로 불빛은 싸리나무 다발 속에 관솔을 넣어 만들었다.' 낮에는 수를 통해 급보를 전했다. 수(燧)는 '낮에 연기를 올려 통신하는 형태로, 재료는 섶나무를 태우고 그 위에 가축 똥으로 연기를 피웠다.'

하지만 일본군의 진입을 막는 조선 관군의 군사 행동은 없었다. 의병도 없었다. 대구는 일본군이 한양을 향해 진격하면서 주둔 군사를 남겨두는 바람에 창의가 어려워 7월 6일이 되어서야 팔공산 부인사에서 의병이 일어났으므로, 4월 22일 당시 일본군들은 거리낌 없이 진격과 약탈을 감행했다.

일본군 1600명 주둔, 대구 지역 의병 창의에 큰 장애물

뒷날 파동 복병장으로 이름을 떨치는 전계신(全繼信, 1562∼1614) 의 활약도 이때에는 아직 없었다. 임진왜란 발발 당시 31세의 나이로 경상좌수영 우후(정4품)였던 전계신은 수사 박홍이 전투가 벌어지기도 전에 도주하면서 군대가 와해되자 고향으로 돌아와 의병을 일으켰다. 그러나 4월 14일 부산에 상륙, 불과 8일 후 대구를 점령한 일본군의 질주를 따라잡지는 못했다. 일본군은 가볍게 팔조령을 넘었고, 석주사를 지나 가창으로 들어섰다.

a

▲ 대구 달성군 가창면과 경북 청도군 사이를 넘는 고개를 팔조령이라 부른다. 여덟 명 이상이 모여서 넘어가야 산적으로부터 안전하다는 뜻에서 그런 이름이 붙었다. 이 고개의 대구 쪽 산비탈에 석주사가 있다. 조선 시대의 팔조령 고갯길은 석주사 천불전 뒤에서 고개마루로 이어졌다. 지금의 자동차 도로와는 다르다.팔조령 터널과 구도로가 나눠지는 지점의 조금 위쪽에 나 있는 길로 들어서면 석주사가 나온다. 물론 길 입구에 석주사 표지석이 세워져 있어 찾기는 쉽다. 임진왜란 당시 팔조령을 넘는 고개길은 이 절 천불전(사진에서 보는 천왕문 오른쪽 뒤편 법당) 뒤쪽에서 북봉대(팔조령 봉수대)로 나 있었다. 그런데 이 길은 현대인의 눈으로 보기에는 그저 좁은 산길로 여겨지겠지만 조선시대의 '경부고속도로'인 영남대로의 일부였다. 일본군이 임진왜란 때 이 고개를 넘어 대구로 진격한 것도 이 길이 가장 넓은 대로였기 때문이다. ⓒ 정만진

일본군은 신천 물길을 따라 파동으로 행군했다. 적들은 가창 고인돌떼 옆을 지나쳤고, 물길이 절벽 아래를 휘돌아 흐르면서 멋진 절경을 자아낸 냉천 아래 아름다운 길도 짓밟았다. 그리고 파동을 지났고 이윽고 상동에 닿았다.

'파잠과 상동에서부터 불꽃이 이어지기 시작하여 (중략) 이윽고 수성현 안에 불꽃이 매우 치열하다가 얼마 후 읍내(대구 시내)에서도 일어났다'라는 <낙재일기>의 기록은, 일본군들이 무차별 방화를 저질렀다는 사실을 짐작하게 해준다. 조선 관군이 나타나 앞을 가로막는 일도 없었는데도 일본군은 파동과 상동에서부터 불을 지르고, 이윽고 수성구 전역에 방화를 일삼고, 마침내 시내 중심부에도 불길이 치솟아 오르게 했던 것이다. 이는 일본군이 대구읍성을 점령했다는 사실을 말해준다.

<낙재일기>는 대구읍성이 얼마나 손쉽게 일본군의 손에 넘어갔는지도 증언해준다. 일본군이 대구 전역을 완전히 점령하기 하루 전인 4월 21일 일기에 사사원은 '말을 타고 (대구읍성) 서문 밖으로 달려가니 문은 활짝 열려 있고 (중략) 한 사람도 성에 남아 있는 자가 없었다'라고 썼다. 무혈입성, 적들의 대구읍성 접수는 그렇게 네 글자로 요약할 수 있을 만큼 손쉬운 성취였다.

a

▲ 봉산서원 전경 ⓒ 정만진

다만 왜군들 중 일부는 읍성으로 진입하기 전에 기이한 경험을 했다. 손린(孫遴, 1566∼1628)과의 대면이었다. 일본군이 팔조령을 넘어 들이닥친 줄 몰랐던 손린은 그때 서재에서 공부를 하고 있었다. 그런데 갑자기 기이한 복장을 한 외적 6∼7인이 뜰 안에 들이닥쳤다.

손린은 놀란 중에도 그 외적들이 왜적임을 알아보았다. 일본이 침략해올 것이라는 풍문은 이미 두어 해 전부터 널리 퍼져 있었다. 1590년 3월 정사 황윤길, 부사 김성일, 서장관 허성 등의 통신사가 일본으로 떠난 것도 그 때문이었다. 그런데 이 조용한 정자에 갑자기 조선 관군도 아닌 자들이 전투복에 총칼을 들고 출현했다. 왜적들이 아니고서야 어느 누가 이런 짓을 할 것인가!

왜적들은 흰 칼날을 겨누면서 둘러서서 손린을 노려보았다. 손린은 '낯빛도 변하지 않고 태연히 독서를 계속했다(손린 문집 <문탄집>의 표현)'. 그렇게 손린은 대구에 들이닥친 일본군들이 처음으로 마주친 지식인이었다.

일본군과 조우한 손린, 무술과 병법 못 배운 것 한탄

그런데, 무슨 까닭인지는 정확히 알 수 없으나 적군들은 한참 손린을 지켜보더니 마침내 물러갔다. 아마 대군의 행진에서 잠시 벗어났던 부류였을 것이다. 손린이 이때의 기억을 회상한 시 '암면(巖面)'은 뒷날 그의 문집 <문탄집> 첫머리에 실려 있다. 그만큼 일본군과의 조우는 놀랍고 황당한 경험이었던 까닭이다.

白刃環相立 흰 칼을 들고 둘러서서 서로 노려보았는데

猶解讀書人 적들은 선비를 해치지 못하고 돌아섰네

恨未孫吳學 손견과 오기의 병법 못 배운 것이 한스러웠네

爲國掃腥塵 나라 위해 더러운 먼지를 쓸어버릴 수 있을 텐데

a

▲ 봉산서원의 서재 송독재 ⓒ 정만진

손린은 뒷날 과거에 급제하여 예조좌랑, 병조좌랑, 단성현감 등 여러 벼슬도 역임하지만 관직에 물러난 뒤인 정묘호란 때에는 의병장으로 활동하기도 했다. 그런데 그는 시인으로도 이름이 높아서 '문탄십경(聞灘十景)' 등을 남겼다. '문탄십경'은 문탄(손린의 호) 손린이 열 곳의 아름다운 경치에 읊은 시를 뜻한다. 그 10편 중 한 편이 파동을 노래한 작품이 '파촌취연(巴村吹烟)'이다. 파촌취연은 파잠마을의 저녁밥 짓는 연기를 노래한 시를 뜻한다. 파촌취연의 원문과 대략의 국역시를 읽어본다.

冪冪依依點點家 점점이 다닥다닥 붙어 있는 집들은

隨風飛染白雲多 바람 따라 물들어 핀 흰 구름 같아라

姸光何處庀難狀 고운 빛은 어디쯤서 어지러운 자태 감추려나

暮入芳州細柳和 꽃다운 땅에 으스름 드니 실버들과 어울리네

왜적들이 팔조령을 넘어 대구부로 침략해오던 때의 파동 풍경과는 너무나 다르다. 손린은 종전 이후 시간이 흐르자 다시금 이렇듯 평화로워진 파동의 풍경을 시로 나타내고 싶었던 듯하다. 손린이 파촌취연을 창작한 시기가 임진왜란 종전 후라는 사실은 문헌을 살펴 정확하게 규명하지 않고도 가늠할 수 있다. 그 근거는 바로 '문탄십경' 중 다른 한 편인 '옥야농가(沃野農歌)'이다.

옥야농가는 '기름진 들판'과 '농부들의 노래'의 합성어이므로, 기름진 들판에서 일하는 농부들의 노래라는 뜻이다. 본문까지 눈길을 돌리지 않고 제목만으로도 종전 후 평화가 찾아오자 백성들이 옥토에서 일하며 기뻐하는 모습을 노래한 시라는 사실이 헤아려진다. 구본욱의 번역을 참조하며 시를 읽어본다.

原隰畇畇小洞平 언덕과 습지 개간하니 작은 골짜기 평야 되고

歸農民物喜休兵 군사(군 복무) 쉬고 귀농하니 백성들 기뻐하네

厭厭落日黃雲畔 누런 구름가로 뉘엿뉘엿 해가 지는데

風送南薰一兩聲 바람은 남쪽 향기 타고 농부의 노래 실어오네

의병장 손처눌이 손린의 '옥야농가'를 보고 감동했다. 손처눌은 '옥야농가'와 비슷한 시를 지어 세상에 내놓은 방법으로 그 감흥을 표현했다. 손처눌의 시도 손린이 임진왜란이 끝난 뒤에 '문탄십경'을 창작했다는 사실을 증언해준다. '땅이 다시 평온해진 것을 기쁘게 보노라'라는 1행, 소나기가 지나간 것을 두고 '백 만의 군사가 지나며 들을 덮었었지'로 비유한 2행의 표현 등은 전쟁의 불길이 지나간 옥토에 백성들의 노랫소리가 가득한 풍경을 연상하게 해준다.

喜看今日地更平 기쁘게 보노라. 땅이 다시 평온해 진 것을

蔽野曾經百萬兵 일찍이 백만의 군사가 지나며 들을 덮었었지.

滿眼菑畬民有樂 눈에 가득한 전답은 백성들의 즐거움이니

依然記得舊時聲 완연히 옛 시절 노랫소리가 들리는 듯하네.

손린의 본관은 일직(一直)이다. 손린은 만년에 이르러 상동에 봉산재(鳳山齋)를 지었다. 또 1764년 선생의 사당을 세워야 한다는 데 의견을 모은 옥산서원, 도산서원, 도남서원, 회연서원, 병산서원의 선비들이 1766년 대구 수성에 사당을 건립했고, 1803년(순조 3) 선생의 위패를 사당 봉암사(鳳巖祠)에 모신 후 묘액(廟額, 사당의 현판)을 청풍당(淸風堂), 당액(堂額, 강당의 현판)을 지행당(砥行堂)이라 이름붙인 것이 봉산서원의 모태가 되었다. 1844년(헌종 100 봉암사는 봉산서원으로 승격되었다. 손린의 집안은 차남 처신과 손자 단이 과거에 급제함으로써 3대에 걸쳐 대과에 오른 것으로 더욱 이름이 높아졌다.

a

▲ 봉산서원 강당(왼쪽)과 사당 ⓒ 정만진

오늘날 대구 수성구 수성로12길 70(상동 340-1) 봉산서원을 찾으면 정문 옆에 세워져 있는 '문탄 손선생 유허비'를 보게 된다. 봉산서원 정문의 현판은 지행문(砥行門)이다. 강당 당호(堂號, 집 이름)도 지행당(砥行堂)이다. 현대 사회에서 잘 사용되지 않는 어휘 '지행'은 무슨 뜻인가?

손린의 장남 처각이 선생의 문집 <문탄집>에 남긴 '유사(遺事)'는 당호와 문호(門號, 문 이름)가 지행당과 지행문으로 정해진 사연을 증언해준다. 손처각은 '아버지께서 일찍이 손수 지려명행(砥礪名行) 네 자를 자리 우측에 써 붙이시고, 불초(不肖, 부족한 아들) 등에게 "이것은 우리 가문에 대대로 전하는 의발(衣鉢, 옷처럼 꼭 지녀야 할 교훈)이니 너희들은 반드시 부신(符信, 가족임을 확인하는 표시물)을 차듯이 해야 할 것이다"라고 하셨다고 전한다.

"지행을 가훈으로 삼고 꼭 지켜가며 살아가도록 하라"

지행은 '문탄십경'의 한 수인 '유연입석(柳淵立石)', 즉 '버드나무못의 선돌'에도 등장한다. 이 시의 1∼2행은 '연보 당년에 여왜씨의 손길을 벗어난 것을(鍊補當年脫女媧) 하늘의 지주를 시켜 무너지는 물결을 진정시켰네(天敎砥柱鎭頹波)'라고 노래한다.

아득한 옛날 하늘에는 서북쪽이 없었다. 여자 황제 여왜가 오색 돌을 다듬어 서북쪽이 없는 하늘을 완전하게 보완했다. 그때 여왜는 황하 가운데에 기둥(柱)처럼 서서 물길을 바꾸는 바위(砥)를 다듬어서 썼다. 황하 한복판의 그 지주(砥柱)는, 시의 3행에 따르면 '세상이 백 번 뒤집어져도 변하지 않는' 바위이다. 즉, 봉산서원 정문과 강당의 현판은 어지러운 세상을 꼿꼿하게 살아가는 선비, 즉 지사의 표상이다. 봉산서원은 지행문과 지행당의 이름을 통해 사람이 어떻게 살아야 하는지를 강조하고 싶은 것이다.

이에 대해서도 손처눌은 같은 제목의 시 '유연입석'을 지어 해설을 해준다.

誰道巉巖歷女媧 뉘 말했나, 험준한 저 바위 여왜 손 거쳤다고.

自天成柱截撗波 하늘이 기둥을 만들어 사나운 물결을 꺾었지

凝然不動無如汝 굳건히 부동한 자세 너 같은 것 없으리라

堪笑春花逐浪多 우습구나, 물결 따라 춤추며 흘러가는 봄꽃들

손처눌은, 세상 사람들은 흔히 '물결 따라 춤추며 흘러가는 봄꽃들'처럼 살지만 손린만은 '굳건히 부동한 자세'를 지키며 당당하게, 선비답게 살아가고 있다면서, 손린은 '하늘이 만들어' 준 인재임에 틀림이 없다고 상찬한다.

a

▲ 봉산서원 강당의 두 현판, '봉산서원'과 강당 이름 '지행당' ⓒ 정만진

물론 손린 본인이 그렇게 살았음은 말할 나위도 없다. 가장 단적인 사례는 임진왜란 종전 뒤 정권을 잡은 북인이 이언적과 이황을 성균관 문묘(文廟, 공자 등 중국의 성현들과 우리나라 김굉필, 정여창, 조광조, 이언적, 이황 등을 모신 국가 사당)에서 제외하고 조식을 제향하려 할 때 극력 반대하다가 그 후 벼슬길이 막힌 일이다.

'후손 손삼헌이 삼가 적은' 서원 정문 앞 안내판은 이에 대해 '회재(이언적), 퇴계(이황) 양 선생의 문묘종사(文廟從祀)를 반대하는 정인홍을 직척(直斥, 직접 비판)하여 양 선생을 종사(從祀, 계속 제사지냄)하게 하고, 이로 말미암아 유안십재(儒安十載)를 삭탈(10년 동안 선비 명단에서 삭제)당하였다'라고 소개하고 있다.

정인홍에 반발하다가 10년 동안 선비 자격 박탈

또 손린은 1627년 정묘호란 때 의병장으로 활동했지만 그 후에는 벼슬길에 다시 나오라는 권유를 물리치고 상동에 살면서 학문과 제자 양성에 전념했다. 어지러운 세상을 꼿꼿하게 살아가는 선비의 전형적 면모를 손린은 잘 보여주었던 것이다.

1608년(선조 41)은 손린의 생애에 있어 상당히 뜻깊은 한 해로 여겨진다. 당시 손린은 42세였는데, 그해 정월 문탄정사(聞灘精舍)를 완공하여 문탄소와(聞灘小窩) 편액과 문탑십경 시 및 기문(記文, 내력을 적은 글)을 걸었다. 대구부사 정경세는 정무를 보는 중에 '여가가 날 때마다 문탄정사를 찾아와 쉬었다.'

a

▲ 봉산서원의 사당 봉암사 ⓒ 정만진

2월에는 선조가 승하했고, 4월에는 사호도 병풍을 만들었다. 사호도는 동원공, 하황공, 녹리선생, 기리계 네 명의 사호, 즉 상산사호(商山四皓)를 그린 그림이다. 사호는 중국 진과 한의 교체기에 상산에 은거한 채 세상을 한탄하는 내용의 '자지가(紫芝歌)'를 부르면서 밖으로 나오지 않았다. 손린의 가문에는 이 그림이 대대로 귀하게 물려져 내려오고 있었다. 물론 손린 가문이 이 그림을 자자손손 고이 모셔온 것은 무릇 선비는 사호처럼 지조를 지키며 살아야 한다는 가르침을 전하려는 데 그 뜻이 있었다.

손린은 그림을 액자에 넣어 소중히 보관하려 했다. 그래서 정경세에게 글을 부탁했다. <문탄집>에 실려 있는 정경세의 '부사호도발(附四皓圖跋, 사호도에 붙인 발문)' 전문을 읽어본다.

'벗 손계진(손린)이 <사호도(四皓圖)>를 보여 주면서, "이것은 나의 선군자(先君子, 돌아가신 아버지)께서 일찍이 좋아하시던 수택(手澤, 손때)의 물건이다. 전쟁을 겪으면서 청전의 옛 물건(집안에 대대로 물려져온 물건) 중 남아난 것이 하나도 없는데 이 한 폭이 완전하니, 이를 보면 사물의 수명에도 길고 짧음이 있다고 할 것이다.

그런데 오래 묵은 종이라서 쉽게 부스러지므로, 공인(工人, 기술자)에게 맡겨 배접한 다음 작은 병풍으로 만들어 보배로 여겨 잘 간수하고자 한다. 그러니 그대가 몇 마디 말을 써 주어서 이를 빛내주면 좋겠다." 하고 말하였다. 이에 내가 대답하였다.

"좋다. 공은 현재 맑은 시대에 책명(策名, 이름을 명부에 올림)되어 백성들에게 은택을 끼쳐 주는 것으로 스스로를 기약하고 있는 바, 어찌 이 세상을 피해 영원토록 숨어 사는 것을 깊이 흠모하여 이렇게 간절하게 말하는 것이랴?

생각건대, 이는 선인께서 남겨 주신 바라서 반드시 오래도록 지켜 잃어버리지 않으려는 것이니, 이것이 효자의 마음이다. 더군다나 남겨주신 것이 큰 뜻이라면 계진이 어찌 감히 소홀히 할 수 있겠는가?

일찍이 듣건대 '벼슬하지 않으면 의(義)가 없다.'라고 하였으니, 벼슬살이하는 것은 참으로 군자가 급하게 여기는 바이다. 그러나 혹 벼슬길에 나아갈 줄만 알고 물러날 줄은 몰라서 끝내는 성명(性命)을 버리고 부귀를 탐하는 데에 이른다면, 이 또한 그림 속의 사람에게 죄인이 되는 것이며 선인께서 남겨 주신 바의 큰 뜻에 대해서 해가 됨이 심하다 할 것이다. 이런 점을 힘써 주기 바라노라."

계진이 좋다고 하였다. 병풍이 완성되었기에 드디어 그 아래에다 써서 돌려보낸다. 만약에 필세(붓의 기운)가 기이하고 고졸(古拙, 예스럽고 소박)하다면 보는 사람들이 다 알아볼 것이다. 그리고 나는 그림에 대해 잘 모르므로 논평은 하지 않겠다.'

a

▲ 봉산서원의 강당 지행당, 사진에 보이는 주련의 일가화수돈륜(一家花樹敦倫)은 '한 가문의 화수(일가친척)가 돈독하고 질서있네' 라는 뜻이다. ⓒ 정만진

참고로, 손처각이 쓴 '유사'에서 손린의 일화 두 가지만 골라서 소개해 본다. 하나는, 그가 어릴 때부터 문장가로서의 뛰어난 자질을 드러내었다는 내용이고, 다른 하나는 그의 효성을 말해주는 기록이다.

손린은 '어려서부터 총명하고 재빨랐으며 겨우 입으로 말을 배우실 때부터 문자를 한 번 들으시면 문득 기억하셨다. 6세에 종질(조카) 모당(손터눌) 공께서 독서하는 것을 보고, 매우 흥미를 느껴 배우기를 청하셨다.'

마침 그때 책상에 도연명의 시가 있었다. 모당이 이것을 시험 삼아 주었는데 손린은 날마다 그것을 소리내어 읽었다. 하루는 손처눌에게 '귀거래사'를 배우는 제자가 '농부가 내게 봄이 왔음을 알리니' 부분을 읽고 있었는데, 곁에서 묵묵히 듣고 있던 손린이 웃으면서

"심하도다, 도연명의 취함이여!"

하고 탄식했다. 제자가 무슨 뜻에서 그런 말을 했느냐고 손린에게 물었다. 어린 손린이 또박또박 대답했다.

"도연명이 날마다 취하여 다섯 그루의 버드나무에 봄이 온 줄도 모르니, 농부가 봄이 왔음을 알려주어야 했던 것입니다."

제자는 어린 손린의 식견에 놀라 신기하게 여겼다.

어릴적부터 뛰어난 문장 솜씨를 보여준 손린

손린은 8세에 어머니 상을 당했는데 가슴을 치며 곡하는 것이 성인과 같았다. 집안사람들이 어린 나이에 몸을 상할까 염려하여 하루는 고기를 억지로 조금이라도 먹이려 하니 물리치면서 "어머니께서는 아무 것도 잡수시지 않은 지 오래인데, 밥 먹는 것도 차마 못할 내가 어찌 고기를 먹겠는가?" 하였다.

계동 전경창 공께서 이 말을 듣고 "대대로 효도하는 가문에 다시 효도하는 아이가 태어났구나!" 하시면서 "<시경>의 효자불궤 영석이유(孝子不匱永錫爾類, 효자가 효성을 다하면 자손에 다시 효자가 태어난다)라는 구절이 손씨 가문을 두고 말한 것이다."하고 크게 감탄하였다. (전경창에 대해서는 관련 기사 <연경서원 터, 지금 보지 못하면 영영 못 본다> 참조)

그 이후 이웃과 고을 일원에는 손린을 두고 효자 아이라고 칭찬하는 소리가 가득했다. 뒷날 그가 한강 정구 선생을 찾아뵈었는데, 선생께서 "그대가 일찍이 세상에 효자 아이라고 칭하던 그 아이인가?" 하고 물으셨다.

1588년에 형 손섬이 문과에 급제했으나 미처 창방(唱榜, 합격자 명단 발표)이 되기도 전에 타계했다. 형수 정씨가 남편을 따라 죽을 결심을 하니 손린이 밤낮으로 울면서 간곡한 지성으로 말렸다. "연로하신 부모님께서 살아계신데 어찌 차마 이렇게 거듭 마음을 아프게 하십니까?" 형수가 마침내 마음에 느낀 바가 있어 자결할 마음을 버리셨다.

1589년에 아버지 상을 당했다. 손린은 묘소 옆에 띠집을 짓고 3년 동안 슬픔에 잠겨 살았는데, 거의 몸을 지탱하지 못할 지경에 이르렀다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고