루마니아 공산당 간부로 1965년 공산당 서기장 자리에 오른 독재자 니콜라에 차우셰스쿠는 루마니아가 강국이 되기 위해서는 인구가 늘어야 한다고 확신했다. 1966년 그는 '배 속의 태아는 사회적 재산'이라고 선언하며 낙태 및 피임을 전면 금지하는 정책을 발표한다. 낙태를 하거나 콘돔 등의 피임기구를 사용하면 '국가 반역자'로 몰려 잡혀갔으며 낙태 시술을 해준 병원은 폐업 조치를 당했다.

정책의 효과는 놀라울 정도였다. 한 학년 2~3개 정도이던 학급 수가 10개에 달할 정도로 폭발적으로 인구가 증가했고, 그렇지 않아도 무리한 공업화로 식량난을 겪고 있던 국민들은 극심한 식량 부족에 시달려야 했다. 당연히 불법 낙태 시술이 횡행했다.

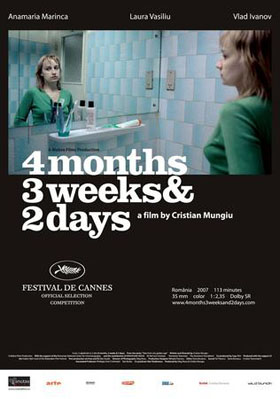

그녀들(만)의 시간 … 4개월 3주 그리고 2일

큰사진보기

|

| ▲ <4개월 3주 그리고 2일> 포스터 영화는 낙태를 금지시켰던 루마니아 독재기를 배경으로 두 대학생의 이야기를 담담히 그려낸다. |

| ⓒ A Mobra Films Production | 관련사진보기 |

영화는 차우셰스쿠 독재 말기에 해당하는 1987년 루마니아를 배경으로 한다. 대학생인 오틸리아와 가비타는 짐을 꾸리느라 분주하다. 호텔도 예약했다. 두 대학생이 여행이라도 떠나는 듯하지만 실은, 낙태 수술을 받으러 가는 것이다.

어렵게 만난 불법 낙태업자 베베는 가비타가 임신 개월수를 속였다고 화를 낸다. 가비타는 2개월이라고 했지만 실은 4개월 3주였다. 가비타 입장에서는 4개월 3주라고 하면 수술을 안 해줄 게 뻔하니 거짓말을 할 수밖에 없었다.

어렵게 낙태 시술을 하기로 하지만 그렇다고 마음을 놓을 수는 없다. 오틸리아의 남자친구에게까지 돈을 빌렸지만 수술비는 부족하다. 오틸리아의 남자친구는 자신이 임신하면 어떻게 할 거냐는 물음에 "최선을 다하겠다"는 미지근한 대답밖에 하지 못한다. 적출해낸 태아의 사체를 유기하는 일도 남았다.

그리하여 오틸리아는 어둡고 적막한 밤길을 헐떡이며 걷는다. 어둡고 두렵고, 철저히 혼자다. 아니 그의 손에 생명이랄 수도 아니랄 수도 없는 것이 들려있긴 하지만 그것이 생명인지 아닌지를 따지기에 앞서 우선은 보이지 않는 곳에 처분해야 하는 '유기물'일 뿐이다.

그리고 돌아온 오틸리아는 가비타와 마주앉아 늦은 저녁을 먹는다. 결혼식에서 남은 요리라며 웨이터가 가지고 온 음식은 내장과 척수, 간으로 만든 요리다. 그들은 차마 눈길조차 던지지 못하고 다른 음식을 주문하기로 한다. 조기 출산을 유도해 태아를 적출해내는 데 이틀, 그렇게 4개월 3주 그리고 2일이 흘렀다.

영화는 내내 무미건조하게 이들을 관조한다. 상황에 적극적으로 뛰어들지도, 어떤 메시지를 직접적으로 던지지도 않고 그저 사실적으로 보여줄 뿐이다. 이들은 이들에게 주어진 생만으로도 벅차다는 듯, 판단하고 분노하는 것은 관객의 몫이라는 듯 말이다.

마지막에 관객을 응시하는 오틸리아의 시선은 철저히 3자의 입장에서 이들을 바라보고 있던 관객들을 화면 속으로 끌어들인다. 무언가 답을 해야 하지 않냐는 간절함과 분노가 뒤섞인 시선이다.

그래서 곧잘, 우리는 낙태에 관해 해야 한다 혹은 하지 말아야 한다는 "즉답적인" 논쟁을 벌이게 된다. 여성과 남성을 나누어 책임과 원인을 따지기도 한다. 그것만이 분명해 보이고 이야기하기 쉽기 때문이다. 만약 낙태가 그저 한 생명을 살리고 죽이는 것에만 한정된 문제였다면 답은 쉬웠을 것이다. 그러나 영화는, 낙태가 그렇게 "단순한" 문제냐고 반문한다.

이를 테면 이런 것들. 가비타가 고통스럽고 수치스러운 시간을 보내는 동안 남자는 어디에 있는가, 이 남자는 왜 영화에 한번도 등장하지 않(아도 되)는 것인가, 오틸리아는 왜 그저 룸메이트일 뿐인 가비타를 위해 희생을 감수하는가, 낙태는 정말 임신할 수 있는 몸을 가진 여성만의 몫인가.

낙태='태아의 생명권 vs. 산모의 자기결정권'?

큰사진보기

|

| ▲ 영화 <4개월 3주 그리고 2일> 수많은 가비타가 겪어야 하는 두려움과 위험은 전적으로 '개인적' 문제로 치부된다. |

| ⓒ A Mobra Films Production | 관련사진보기 |

이러한 물음은 십수 년 이 지난 지금 이곳에서도 똑같이 적용된다. 낙태를 하는 "무책임한" 여자들에 대한 사회적 비난과 동정이 난무하는 동안 그들과 섹스한 남자의 사회적 책임이나 역할을 이야기하는 경우는 드물다.

그들이 낙태를 하지 않는다면 직접 아이를 키우거나 입양을 시켜야 한다. 결혼이라는 사회적 관습으로 편입될 수 있다면 다행(?)이랄 수도 있지만 그렇지 않다면 '편부모 가정'이라는 사회적 편견과 경제난을 감당해야 한다. '남성 아버지와 여성 어머니, 그들의 성교로 태어난 자식'으로 구성된 이른바 '정상가족'에서 벗어난 가족 구성은 '비정상'으로 치부된다. 사회적으로 인정받기 어렵고, 정책적인 지원은 부족하다.

출산과 육아 비용도 문제다. 20대 여성 취업자의 60%가 비정규직이고, 월급 수준 역시 남성의 61% 정도에 지나지 않는다. 연령이 높아질수록 그 비율은 더욱 문제적이라는 점을 고려한다면 낙태는 도덕적 혹은 생명의 차원에만 머무르지 않는다.

그렇다고 입양을 시키면 한때 실수로 제 몸에서 낳은 아이까지 떠나 보내는 '비정의 철없는 어미'가 된다. 그들의 눈물을 비추며 이들을 동정하고 두고두고 그들의 죄책감을 자극하는 것 외에 이 사회가 하고 있는 것은 무엇인지?

큰사진보기

|

| ▲ 영화 <4개월 3주 그리고 2일> 루마니아에서 불법 낙태 시술로 목숨을 잃은 여성은 50만명에 달한다. |

| ⓒ A Mobra Films Production | 관련사진보기 |

이렇게 벌어지는 모든 일을 철없는 개인들의 문제로 돌릴 수는 없는 노릇이다. 책임 있고 안전한 섹스를 하도록 하는 제대로 된 성교육도 없고, 자신들의 '실수'를 의논하고 조언을 해줄 상대도 없고, 결과에 대해 책임질 수 있도록 지원해주는 정책이나 제도도 없다. 그러면서 태아의 생존권이나 산모의 자기결정권 중 하나를 고르라고 한다. 여기에 산부의 사회적 책임 같은 항목 하나 넣어봤자, 역시나 개인의 영역으로 한정된다. 너무나 편협한 선택지다.

낙태는 적어도 태아의 생명과 산모의 자기결정권 중 하나를 골라야 하는 '간단한' 문제가 아니다. 이 둘을 절대적으로 비교할 방법도 없거니와 그걸 해낸들 모든 문제가 해결되는 것이 아니다. 이것이 바로 낙태를 해야 한다고도, 하지 말아야 한다고도 말할 수 없는 이유다. 낙태는 수많은 사회적 편견과 관습 사이에 끼여있다. 영화는 이 맥락들을 말하지 않고 낙태에 대해 찬반을 논의하는 것이 얼마나 무의미할지, 그리고 국가가 출산을 통제하는 것이 얼마나 폭력적일 수 있을지 담담하게 보여준다.

낙태가 금지됐던 루마니아에서 불법 낙태 시술로 죽어간 산모만 50만 명에 달한다고 한다. 목숨을 잃지 않았더라도 죽음과도 같은 고통을 견뎌야 했을 여성들은 더 많았을 것이다. 역사는 통제로서의 낙태 단속이 낳을 결과를 알려주고, 영화는 그 해답의 한 자락을 보여준다.