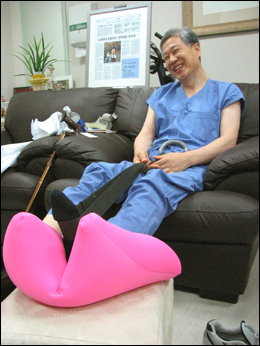

▲이희대 교수

이정환

하지만 채 반년도 되지 않아 '세상에서 가장 무섭다'는 설마는 기어이 다시 찾아오고야 말았다.

간에 두 군데, 뼈에 한 군데, 다발성 전이암. 졸지에 4기 암 환자가 됐고, 고지들은 아스라히 멀어졌다. 그토록 "능동태로 살아왔다고 자신했는데…."

갑자기 그의 인생은 "하나부터 열까지 의사 지시를 따를 수밖에 없는 환자, 수동태"로 완전히 바뀌어버렸다.

그나마 '의사'였기에 내릴 수 있었던 결정은 단 하나.

"그만 하자."

"동료들과는 그냥 눈빛으로 통해요. 생존율·생존 기간이 어떻고, 다 서로 아는데 뭘 따져 얘기하겠어요. 개복해서 간 잘라내고, 방사선 치료하고, 항암제 맞고, 그렇게 1년 정도 버텼는데…. 자꾸 (암) 덩어리는 커지고, 또 생겨나고, 항암제도 잘 안 듣고…. 의학적으로 가망이 없는 거예요. 그래서 동료에게 얘기했죠, '그만 하자' '그래? 그래, 그만하자…."대장암 진단을 받고 1년만이었다. 그리고 기도원에 들어갔다.

그 때까지만 해도 교회에 잘 다니지 않았던 이 교수는 "어차피 죽을 테니까, 봉사라도 하고 싶어" 들어간 그 곳에서 뜻밖의 '나'와 마주친다. "담요 하나 깔고 앉아 기도하는 저들과 나는 다르다"고 아무리 부정하려 해도 "죽는다는데, 잡아야 될 무엇"을 자신은 필요로 하고 있었다. "교만이 땅에 떨어지는 순간"은 그렇게 다가왔다.

"암 환자들은 우울하고 고독해요. 역시 죽음에 대한 두려움이 가장 크기 때문이죠. 식구들한테는 괜찮다고 하지만, 특히 밤이 되면은요, 조용해지잖아요. 어떤 때는 침대가 푹 꺼지는 것 같기도 하고, 울렁거리기도 하고, 어떤 때는 막 시커먼 그림자가 나타나서 이게 뭐 꼭 저승사자가 나를 데려가는 것 같기도 하고…. 이럴 때는 엄청난 외로움, 고독감, 그 다음에 절망감이 밀려와요.

절망은 죽음에 이르는 병이라고 하잖아요? 암으로부터 오는 공포가 아니라, 암 때문에 죽을 수도 있다는 절망감, 그 절망감이 나를 죽이게 만드는 거예요. 더구나 나는 암 전문의잖아요. 더 잘 알죠. 그럼 내가 죽는다고 하는데, 내가 잡아야 될 것은 뭐냐. 그래서 하나님을 받아들였어요. 의학적인 방법 더하기 하나님 에너지, 그걸로 내가 극복해 가는 것 같아요."

"4기 환자를 말기 환자라 부르지 말라"이 교수는 하나님 이야기를 많이 했다. 스스로 얼마나 많이 다짐했을 '희망의 얼굴'이겠는가. 당연한 일이다. 하나 더 분명한 것은, 그의 몸 상태가 호전되고 있다는 점이다.

▲이희대 교수

이정환

- 현재 몸 상태는 어떻습니까. 의학적으로 4기로 봐야 하나요?

"그렇죠. 하지만 회복했어요. 올해 5월 29일 암 종양표지자(CEA, 혈액 속 암세포 활동 정도를 수치화한 것)가 정상으로 '탁' 돌아왔어요. 이제 암 덩어리들은 없다고 보는 거죠. 그러나 암 세포라는 건 정상인도 항상 하루에 몇 백 개씩 생겨요. 암 환자인데 안 생기겠어요? 앞으로는 정기검사를 3개월, 6개월, 1년 단위로 철저히 해 나갈 생각이예요."

그래서 이 교수는 스스로를 '5기'라고 평가한다. 암은 일반적으로 0기에서 4기까지로 구분한다. 하지만 이런 구분만으로는 그의 현재 상태를 설명할 수 없다. 사실 "암세포가 많이 퍼진 4기니까, 5년 생존율이 5∼10% 정도"라는 진단 자체에 분명 '5∼10%'가 존재한다. 허수가 아니란 것을 스스로 증명하고 있는 셈이다.

"기도원에서 보니까 대학에서 '죽는다'고 판정 받은 4기 환자들이 너무 많은 거예요. 우리 의사들은 24시간 병원에서 생활하잖아요. 병원 안에 있는 환자들만 봐요. 그리고 '어려울 것 같다'고, '앞으로 좋은 것 잡수시고…', 이런 식으로 해서 보내요. 그렇게 해서 나왔던 사람들인데, 5년, 10년 쌩쌩하게 살고 있는 사람들이 너무 많아.

그럼 이 사람들을 4기로 불러야 할건가. 일반적으로 '4기'는 '곧 죽는다'로 받아들이잖아요? 말기라는 표현도 사회적으로 많이 쓰구요. 그런데 그렇잖아요. 가만히 있는 사람도 자꾸 '너 죽는다, 죽는다, 너 못된 놈, 못된 놈'하면, 이거 정말 죽는 것 같기도 하고, 못된 것 같기도 하고. 그래서 분명 4기임에도 불구하고 자꾸 '말기'라고 표현하지 말자는 거죠."

- 억지 희망이 아니라… 분명히 존재하니까?

그렇죠. 분명히 존재하는 사람들이니까. 아… 5기? 그럼 난 4기를 극복했네? 이제 5기의 인생을 살자, 새로운 삶을 살자. 그럼 마음이 즐겁잖아요. 자신감, 굉장히 큰 거 잖아요. 암을 극복할 수 있고, 소생할 수 있다는 메시지를 '5기'로 주자. 4기를 말기로 표현하지 말자. 사회적인 캠페인으로 해도 좋을 것 같아요."

▲이희대 교수

이정환

- 끝으로 '희대의 소망'은 무엇입니까?"이번에 책을 쓴 것도 무언가 남겨서 환자들한테 계속 도움을 주고 싶었어요. 뭐, 나야 죽으면 없어지잖아요. 그래서 기록을 남기면 좋겠다는 생각을 했죠. 환자들이 절망에서, 암의 공포로부터 자유로워졌으면, 그래서 새로운 삶의 가치를 찾아가는 계기를 만들어줬으면 좋겠어요. 나 자신의 가치를 잊고 살 때가 많잖아요.

그런 면에서 암은 차라리 축복이라고 할 수 있어요. 왜냐. 그동안 고생도 많았지만, 얻은 것도 많거든요? 제일 큰 게 하나님, 그리고 저 혼자 식이조절 할 수 없잖아요? 가족도 같이 해야죠. 함께 암 예방 차원의 생활을 할 수 있게 됐죠. 또 다리도 불편하고 기운도 없는데 어디 딴 데 돌아다니겠어요? 남자들이 집에 있는 이유 딱 두 개잖아요. 돈이 없거나, 아프거나(웃음). 가족들과 대화할 기회가 많아졌다는 것, 정말 큰 즐거움이고 축복이죠.

환자들과 함께 예배를 하면 굉장히 아름다운 일이 일어나요. 의사, 간호사, 자원봉사자 그리고 환자들이 서로 도와주고 이끌어주려는 만남들, 그 광경을 보면 '참, 좋다'는 내면의 기쁨이 솟아나요. 그 기쁨이 넘쳐서 환자에게 가고, 또 넘쳐서 나한테 오고… 일상의 아름다움을 계속 느끼며 살고 싶어요. 즐거움은 참 많아요."

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

공유하기

"살아있는 사람을 '말기암 환자'라 부르지 말라"

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기