▲누지앙 제1만하늘과 산과 물과 마을이 만나 일구어내는 세상 밖 풍경

최성수

얼마를 정신없이 창 밖만 보고 있었을까? 차가 멈춘다. 누지앙 제1만(怒江第一灣)이다. 옥빛 강물이 부드럽게 굽이져 흐르는 아래로 거북이 같은 지형이 한눈에 내려다 보인다. 강물은 땅을 감싸 안고, 땅은 강물에 안겨 느긋하게 사랑을 속삭이는 것 같다. 활 등처럼 휘어진 물굽이의 색깔도 눈부시지만, 거기 안겨 있는 땅도 눈이 시리게 곱다.

만에 안겨 있는 땅 뒤 쪽은 숲이고, 강물 쪽은 마을이다. 마을에는 보리인 듯, 푸른 풀들이 싱그럽다. 보리밭 옆으로 아직 아무것도 심지 않은 마른 밭조차 아름다운 것은, 거기 모든 것들이 강물과 조화롭게 어울려 있기 때문일 것이다. 나무도 풀도, 깃들어 사는 사람들의 집도 모두 한 호흡으로 맞춘 듯 그려져 있는 누지앙 제1만은 보아도 보아도 싫증 나지 않는 풍경이다.

나는 강물과 마을이 내려다 보이는 언덕길에 서서 홀린 것처럼 오래 서 있다. 마치 이곳이 목적지인 것처럼, 아니 목적의 개념조차 잊어버린 것처럼 그렇게 풍경은 나를 끌어들이고 있다.

저 아래 보이는 마을이 칸통춘(坎桶村)이다. 아마도 티베트 말의 음차인 듯하다. 하지만 나는 자꾸 마을 이름의 한자를 풀이해 본다. 감(坎)은 구덩이라는 뜻이니, 높은 산 아래 구덩이처럼 형성된 마을이라는 뜻일까? 아니, 감(坎)이 악기를 연주하는 소리, 혹은 나무 베는 소리를 뜻하기도 하니, 감통(坎桶)은 악기처럼 생긴 마을을 뜻하는 말이 아닐까? 늘 강물 소리를 악기 소리같이 들으며 자연과 하나가 되어 살아가는 사람들의 마을로는 악기라는 해석이 가장 적당할 듯싶다.

그런 생각을 하니, 나 자신이 마을 속으로 들어가 있는 것 같고, 내 귓전에 넉넉한 누지앙의 물소리가 들리는 것 같기도 하다. 이 마을을 세상 밖 무릉도원(世外桃源)이라고 부른다는데, 바라보기만 해도 그 말이 허언이 아님을 짐작할 수 있다.

설 무렵에는 저 마을에 벚꽃이 곱게 피어난다고 한다. 그런 봄 어느 날, 세상의 모든 잡사들 훌훌 털어버리고 저 마을로 들어가 몇 날 며칠 봄꿈을 꾸고 싶다. 그것이 한바탕 헛된 꿈이라도 말이다. 삶의 덧없음, 그 끝에서 저렇게 아름다운 풍경에 잠길 수 있다면 얼마나 좋을까? 아름다움의 끝은 그리움이 아닐까? 나는 아름다운 누지앙 제1만의 풍경 속에 덧없음을 느끼고, 덧없음 속에서 그리움에 빠져든다. 그리움에 묻혀 그저 이렇게 머물러 있는 것도 충분히 좋다고 느낄 수 있을 만큼 누지앙 제1만은 풍경의 극치다.

▲누지앙제1만 사람들소년의 표정에 긴장이 가득하다.

최성수

티베트의 숱한 산과 골짜기를 휘감으며 흘러내리던 누지앙의 물은 빙중뤄에 이르러 천 길의 깎아지른 벼랑을 만나게 된다. 북에서 남으로 막힘없이 흐르다 뜻하지 않게 만난 거대한 장애물에 물은 서쪽으로 방향을 틀어 큰 만을 형성한다. 그곳이 바로 누지앙 제1만이다. 강의 수면 부근이 해발 1710m이고, 강 양쪽으로 늘어선 산들은 강에서 1000m가 넘는다니, 산들의 높이는 해발 3천m 이상이 될 것이다. 머리 위에 흰 눈을 얹고, 누지앙의 푸른 물을 굽어보는 산들이야말로 신산(神山)인 셈이다.

칸통춘은 강에서 50m 정도의 높이에 있다고 한다. 그러니 칸통춘은 거대한 신산과 느긋한 누지앙 품에 안겨 있는 셈이다. 하늘과 땅, 인간이 조화롭게 하나가 되어 살아가는 곳인 셈이다. 천인합일(天人合一)의 그 풍경이 보는 사람의 마음을 편안하게 하는 곳이 바로 누지앙 제1만이다.

그런 생각에 잠겨 있는데, 길 아래 벼랑 끝에서 두런두런 말소리가 들려온다. 길 끝으로 가 내려다보니, 깎아지른 벼랑 숲에 어린 아이와 청년이 낫질하며 이야기를 나누고 있다. 폴라로이드 카메라로 사진을 찍어주자, 아이가 잔뜩 긴장한 표정으로 눈 둘 곳을 몰라한다. 꼭 어린 시절 낯선 사람을 만나 부끄러움과 두려움에 어쩔 줄 몰라 하던 내 모습을 보는 것 같다.

청년은 아이의 삼촌이라고 한다. 벼랑에서 대나무를 꺾어 다듬고 있었다며, 깎은 대나무를 내게 보여준다. 내가 누지앙 제1만이 참 아름답다고 하자, 청년은 길 위쪽 산을 가리킨다.

“저 산 위에 올라가면 훨씬 더 좋다. 거기가 누지앙 제1만이 제일 잘 보이는 곳이다.”청년은 자기네 집도 그 위에 있다며 활짝 웃는다. 나는 작별 인사를 하고 다시 길을 재촉한다. 언젠가는 한 번 산 위에 올라가 누지앙 제1만을 제대로 보겠다는 생각을 마음 귀퉁이에 간직해 둔다.

▲삥중뤄설산 아래 삥중뤄가 그린 듯 자리잡고 있다.

최성수

차는 아슬아슬한 벼랑 위로 난 길을 따라 다시 달린다. 누지앙 제1만에서 조금 더 가니 삥중뤄(丙中洛)라는 표지석이 나온다. 표지석 아래쪽으로 누지앙 제1만과 거의 똑같은 경치가 펼쳐져 있다. 차이라곤 건너가는 다리가 칸통춘은 오른쪽에 있다면 이곳은 정면에 있다는 것과 마을이 강 쪽으로 더 붙어 있다는 정도다. 누지앙 제1만보다 더 상류니, 이곳이 제1만이어야 할 텐데, 이곳은 만으로 치지 않나 보다. 풍광은 제1만에 못지 않다.

멀리 삥중뤄 시내 전경이 내려다 보인다. 주변으로 설산이 의젓하게 자리 잡고 있는데, 그 발치쯤에 느릿느릿 산이 흘러내린 땅에 삥중뤄는 한가한 송아지처럼 엎드려 있다. 바라보기만 해도 한가롭다.

산과 물이 만든 거대한 문, 스먼관(石門關)

▲스먼관옥빛 물에 산그림자가 잠겨있는 스먼관

최성수

마침내 삥중뤄 시내에 도착한다. 시내라고 해야 좁은 길을 따라 집들이 늘어서 있는, 우리 면 소재지보다도 작은 동네다.

우선 시내를 지나 있다는 스먼관에 가보기로 한다. 산록에 자리 잡은 시내를 지나 누지앙 쪽으로 내려가다 강이 흘러오는 곳을 따라 거슬러 가면 스먼관이 있다. 구불구불 내려가는 길도 볼만 한데, 강가에 다다르니 여전히 파란 물 색깔이 더 마음을 끌어당긴다.

조금 가니, 길이 막혀 있다. 사람들 몇이 도로 공사를 하고 있다. 워낙 좁은 길이라 차 한 대가 겨우 지나갈 정도인데, 공사 중이라 돌멩이도 쌓아놓고 해서 도저히 차는 지나갈 수 없다. 내려보니, 큰 구덩이를 파고 그 안에 돌을 넣는 중이다. 왼편은 거대한 바위산, 오른쪽은 누지앙 푸른 물이다.

그냥 차에서 내려 걸어 돌아보기로 한다. 강물 색깔이 더없이 곱다. 물 건너편으로 숲이 무성한 산이다. 산은 그대로 누지앙 푸른 물에 되비친다. 산에 서 있는 나무들도 물에 비친다. 산이 하나 더 물 속에 있는 셈이다. 그리고 물빛은 산 빛보다 더 푸르다. 물이 어떻게 저런 빛깔을 띨 수 있을까? 저절로 감탄이 우러난다.

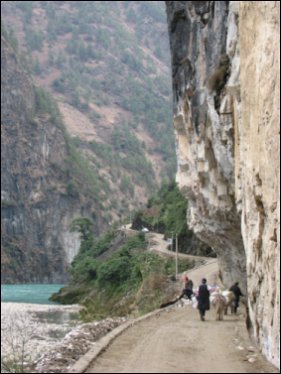

길을 따라 조금 걷다 돌아보니 입이 절로 벌어진다. 걸어온 길은 길이 아니라 바위 벼랑을 파고 새겨놓은 조각이다. 누가 저 바위 벼랑에 길을 낼 생각을 했을까? 길이 새겨진 바위 벼랑은 거대한 성벽 같다. 예전에는 저 바위벼랑에 길이 없었다고 한다. 그저 벼랑 근처 누지앙의 모래톱을 통해 물이 빠지면 통행할 수 있었고, 물이 불어나면 길이 끊겨 누지앙 양쪽에 흩어져 사는 소수민족들은 고립된 채 생활할 수밖에 없었단다. 그러다가 바위 벼랑 아래로 일일이 새기듯 길을 냈다고 한다. 정말 멀리서 보면 길이 바위에 새겨진 암각화처럼 보인다.

석문관의 누지앙은 바위절벽과 산을 천천히 휘감으며 협곡 사이를 빠져나간다. 평평하게 우뚝 솟은 성벽이 물길을 막으니, 물은 건너편 산 쪽을 향해 구부러져 흐를 수밖에 없었을 것이다. 그런데 건너편 산은 또 가파르게 물을 향해 내리 달리고 있다. 오른쪽은 거대한 성벽, 왼쪽은 깎아지른 산, 그 협곡 사이에는 누지앙 거센 물이 흐르고 있으니 그대로 천연의 관문이다. 돌로 이루어린 관문이라는 말이 허황되지 않음을 새삼 깨닫는다.

▲스먼관바위에 새겨 만든 길이 암각화같은 스먼관

최성수

길을 따라 한참을 가서 스먼관 전체를 잡아보지만, 너무 거대해서 렌즈 안에 잡히지 않을 정도다. 그저 흐르는 강물과 바위산과 숲만 바라보다 돌아선다.

바위에 걸린 좁은 길로 호두를 잔뜩 따 담아 노새에 실은 여인 둘이 걸어간다. 그 풍경 또한 그림 같다. 그대로 동양화 한 폭이다.

그 풍경을 어떻게 사진으로 담아낼 수 있을까? 렌즈로 보는 것보다 마음에 간직하는 것이 더 아름답다는 위안을 삼으며 다시 삥중뤄 시내로 들어온다.

그러나 눈앞에는 여전히 스먼관의 웅장한 경관과 푸른 물줄기가 아른거린다. 마치 이 세상이 아닌 다른 먼 곳에 갔다 온 것 같은 느낌이 든다. 마음이 한참 들떠 있다가 또 막막해지기도 하는 것은, 표현할 길 없고 감당할 수 없는 자연의 모습을 보았기 때문일 것이다.

눈이 시리게 싱그러운 차마고도의 옛 마을, 우리춘삥중뤄는 좁은 마을이라 번듯한 숙소는 없고, 그저 초대소 정도다. 그래도 빈관(賓館)이라는 이름이 붙은 집을 찾아든다. 침대 두 개, 당연히 난방장치라곤 없다. 전기담요조차 없다. 낮에는 괜찮지만 밤에는 꽤 춥겠다는 생각이 든다.

체크인 후에 치우나통(秋那桶) 갈 수 있는 방법을 빈관 주인에게 묻자, 길이 막혀 갈 수가 없단다. 걸어갔다 오려면 일박이일이 걸리니, 오늘은 갈 수가 없다고 한다. 한참 공사 중인 스먼관 길을 따라 가야 한다는 말도 덧붙인다.

“우리춘까지는 갔다 올 수 있을 거야. 내가 차편을 알아봐 주마.”그렇게 말한 빈관 주인이 휴대전화로 사람을 부른다. 얼마 후 키가 껑충하게 크고 호리호리해서 중국사람 같지 않은 사내가 와 우리를 데리고 길 건너편 카페로 간다. 자신이 운영하는 카페라는데, 이름이 더라무(德拉姆)다. 티엔주앙주앙의 다큐멘터리 영화 제목과 같다. 명함을 꺼내주는데, 이름이 마황(螞蟥)이다. 이상한 이름이다.

그는 이미 저녁 무렵이고, 길이 좁고 험하며 공사 중이라 치우나통까지는 갈 수 없다며, 우리춘까지 자기 차로 안내를 해 주겠단다.

잠시 후 마황이 차를 끌고 온다. 4륜구동의 지프다. 그는 천천히 차를 몰아 공사 중인 스먼관을 아슬아슬하게 지나간다. 커다란 구덩이가 팬 곳은 바위 벼랑 쪽으로 차를 바짝 붙여 지난다. 창 밖으로 내다보니 바퀴가 금방이라도 구덩이에 빠질 것처럼 아슬아슬하다.

스먼관을 지나 좁은 길로 차가 들어선다. 그때 앞에서 트럭이 한 대 다가온다. 가슴이 덜컥 내려앉는다. 차 한 대가 겨우 지나갈 만큼 좁은 길인데 어떻게 하나? 도저히 교행 할 수 없는 길이다. 내 걱정을 비웃기라도 하듯, 트럭이 후진하더니 조금 넓은 곳에서 바짝 산 쪽으로 차를 붙여 댄다. 그러자 우리 지프가 강 쪽 벼랑에 떨어질 것처럼 간당거리며 트럭과 교행을 한다. 대단한 운전 실력이다.

▲우리춘강물과 밭과 집이 어울려 만들어내는 한 폭의 풍경화

최성수

차 한 대가 서로 비켜 지날 수 없는 길은 계속 이어진다. 오른쪽으로는 눈부신 누지앙 물이 흐르고, 왼쪽은 이제 바위벼랑이 아닌 산비탈이다. 비탈에는 군데군데 밭이 있다. 남은 대궁으로 보아 옥수수를 심었던 밭인 것 같다.

하늘이 어둑어둑해지더니 갑자기 비가 부슬부슬 내리기 시작한다. 그래도 물빛은 눈부시게 푸르다. 차는 금방이라도 개울로 굴러 떨어질 것처럼 아슬아슬하게 길을 간다. 달리는 것이 아니라 걷는 것처럼 느리다. 어쩌다 마주 오는 차를 만나면 나는 가슴이 덜컥 내려앉는데, 마황은 정작 아무렇지도 않다는 듯, 웃으며 상대편 차와 인사를 나눈다.

험한 길인 만큼 마주치는 경치는 더 아름답다. 강 건너편으로 실같이 이어진 길이 따라온다.

▲차마고도강 건너편으로 보이는 바위 속의 길이 차마고도다.

최성수

“저 길이 차마고도냐?”내가 묻자, 마황이 고개를 끄덕인다. 마주 보이는 차마고도는 내가 가는 길보다 더 아슬아슬해 보인다. 빗방울은 점점 굵어지는데, 맞은 편 차마고도로 소수민족 복장을 한 여인네가 천천히 걸어가고 있다. 그 여인이 시간 속에서 걸어 나온 마방의 한 사람처럼 느껴지는 것은 나의 감상 때문일까? 바위를 파고 길을 만들어 바위 천정이 생긴 길로 들어간 여인이 한참 동안 비를 긋는다. 시간 속으로 사라져 버린 것은 아닐까?

한참 가던 차가 멈춘다. 건너편으로 파란 보리 잎이 싱그럽게 펼쳐진 밭이 있고, 집이 몇 채 옹기종기 모여 있다. 우리춘(五里村)이다. 차마고도상에서 만나는 가장 아름다운 풍경 중의 하나라는 우리춘은 앞에 누지앙의 푸른 물살을 거느린 채 시리도록 눈부신 모습이다. 집은 나무집이다. 세월이 그대로 집에 칭칭 감겨 있는 것처럼 오래 돼 보이는 우리춘의 집과, 그 낡음을 눈부시게 만드는 푸른 보리밭과 옥빛 강물의 대조! 색이 저렇게 아름답게 조화를 이룰 수 있다는 것을 우리춘에 가면 가슴 가득 느낄 수밖에 없다.

나는 한동안 강 건너편에서 우리춘의 경치를 홀린 듯 바라본다. 그 경치는 내게, 바쁘게 살지 않아도 생은 충분히 아름답다는 것을 말해 주는 것 같다. 내가 아옹다옹 살아온 삶이 누지앙의 푸른 물빛과 우리춘 보리밭의 싱그러운 초록과 그곳에서 살아가는 사람들의 오래된 집 앞에서는 하잘 것 없는 것처럼 느껴진다. 나는 아득한 기분이 되어 우리춘 앞에서 그저 멍하니 서 있다. 마음이 텅 비어 버린 것 같다. 더는 가야 할 곳도, 봐야 할 곳도 없을 것 같은 이 느낌, 마치 세상의 끝에 서 있는 것 같은 막막함이 나를 휩싸고 있다.

그런 나를 깨우듯 차가 시동을 걸고 부릉거린다. 나는 허청허청 걸어 차에 오른다. 그런 내 마음을 아는지, 차창에 빗방울이 더 거세게 부딪친다.

빗속을 조금 더 가자 강을 건너는 다리가 나온다. 다리는 두 개다. 하나는 새로 만든 것이고 다른 하나는 낡아 금방 부서질 것 같다. 새 다리로 강을 건넌 차가 멈춘다. 차에서 내리자 바위 벼랑에 <茶馬古道 德拉姆>라고 쓴 낡은 표지판이 비에 젖고 있다. 마황이 우산을 받쳐 든 채 내게 설명을 해 준다.

“더라무는 신들이 사는 곳(神居住的地方)이라는 뜻이다. 삥중뤄는 티베트사람들이 사는 평지(藏人居住的平地)라는 말이고, 차와룽(察瓦龍)은 건조하고 무더운 골짜기(干熱的河谷)라는 뜻의 티베트 말이다.”차와룽은 운남과 티베트의 경계에 있는 마을이다. 언젠가는 가 봐야겠다는 꿈만 가지고 있던 곳에 대한 이야기를 듣는 것만으로도 가슴이 설렌다.

▲차마고도의 풍경더라무 표지석과 옛 다리, 차마고도 옛 길. 모두가 아득한 시간 속을 걷는 것 같다.

최성수

마황은 우리를 다리 아래쪽으로 강을 따라 이어진 길로 안내한다. 옛 다리는 금방이라도 부서져 버릴 것처럼 낡아 있다. 이 다리가 바로 마방이 건너던 것이었단다. 지금은 입구를 돌로 막아놓아 건너지 못하게 해 놓았지만, 한때는 수많은 마방들이 워낭소리 울리며 짐 가득 실은 말을 끌고 건넜을 다리다. 나는 빗속에 멍하니 서서 다리를 바라본다. 다리에 마방 무리의 모습이 얼비쳐 보이는 것 같다.

다리를 스쳐 지나자 이내 길은 좁디좁다. 산비탈을 깎아 겨우 사람 하나 지나게 만들어 놓았다.

“이 길이 차마고도의 옛 길이다. 여기 남아 있는 차마고도 중에서 가장 원형에 가깝게 남아있는 길이다.”마황의 설명에는 자랑 같은 것이 담겨 있다. 한때는 생존의 길이었고, 이제는 외지인에게는 그리움의 길이 되었고, 이 땅에 사는 사람에게는 자부심의 길이 된 차마고도. 길은 빗줄기에 쓸쓸히 젖고 있다. 땅에 박힌 돌들이 비에 젖어 제법 미끄럽다. 이렇게 비 오는 날, 마방의 말이나 사람들이 더러는 저 푸른 강물에 떨어지기도 했으리라. 그러면 온몸에 푸른 물이 든 채로 겨우겨우 기어올라왔을까? 아니면 푸른 물로 이승의 번뇌와 잡사를 거둔 채 신들의 거주지에 들었을까?

길은 아득하게 이어져 있다. 마황은 한참을 더 걸으며, 나뭇가지와 풀을 꺾어 들고 이런저런 설명을 들려준다. 중국말이 서툰 내게 진심을 다해 설명하는 그의 모습이 신령스럽기까지 한 것은, 이곳이 차마고도의 옛 길이기 때문이다.

돌아오는 길, 마황은 한 군데 더 들를 데가 있다며 우리를 산 속으로 안내한다. 비는 여전히 쉬지 않고 내린다. 산길은 진흙에 범벅이 되고, 길 가로는 도랑물 소리가 경쾌하다. 도랑은 때로 통나무를 반으로 잘라 파서 만들어 놓기도 했다. 흐르는 물조차 곱디 고운 산을 한참 걷자 산의 일부 같은 집이 한 채 나온다. 나무를 엮어 만든 그 집이 리수족 전통 가옥이란다. 집은 집이라기보다 그냥 거기 서 있는 나무나 땅 같다.

집 안으로 들어서자 칠흑 어둠이다. 지척을 분간할 수가 없는데, 방이라고 따로 나뉘어 있는 것이 아니라 그냥 거실 겸 방 하나가 전부다. 가운데에 화롯불이 타고 있다. 그것이 유일한 불빛이다. 잠시 지나자 어둠에 눈이 익는다. 갑자기 무언가가 내 발을 핥는다. 깜짝 놀라 발을 빼며 보니, 새끼 돼지다. 방 안에는 할머니와 손자가 우리를 보며 환하게 웃고 있다.

▲리수족 전통 가옥산 자락에 산의 일부처럼 집은 그렇게 남아있었다.

최성수

집 구경을 하고, 밖으로 나오니 흐린 하늘인데도 눈이 부시다. 집 안이 그만큼 어둡기 때문이다. 나무를 깎던 도구와 활이 여기저기 널려 있고, 집 벽에는 엊그제 잡았다는 산짐승이 걸려 있다.

마황은 리수족 할머니라며, 너무 가난해 일 년 내내 같은 옷만 입고 산다고 설명해 준다. 인사를 하고 나오다 주머니에 있는 돈을 조금 꺼내 할머니에게 드린다. 할머니는 내가 산 아래로 사라질 때까지 문 밖에 나와 한없이 손을 흔든다. 아마 다시는 만날 수 없을 외지인을 보내는 마음이 그렇게 애잔했나 보다.

나도 아득해져 자꾸 뒤를 돌아본다. 돌아볼 때마다 할머니는 더 크게 손을 흔든다. 저 할머니 또한 신들의 거주지에 사는 사람이다. 어쩌면 신이란 인간의 다른 이름이 아닐까, 자연이 신이라면, 자연의 일부가 되어 살아가는 사람이 곧 신이 아닐까 하는 생각이 퍼뜩 든 것은, 역시 이곳이 ‘더라무’이기 때문이다.

돌아오는 내내 내 마음 속에는 조붓한 차마고도 옛 길과 푸른 누지앙 물줄기가 빗줄기처럼 촉촉하게 젖어 있다. 어떤 감상도, 어떤 생각도 비집고 들어설 틈이 없게 만드는 그 완전한 풍경은 어쩌면 이 세상의 것이 아닌지도 모른다.

다시는 만날 수 없을 것 같은 모습, 하늘과 땅과 사람이 온전히 하나가 된 땅에 잠시 들렀다 온 것처럼 몸이 나른해진다. 아마도 나는 살아가는 내내 삥중뤄 누지앙의 차마고도 풍경을 그리워하게 될 것 같다. 세상의 잡사에 휘둘려 마음 둘 데 없는 날이면 그 풍경을 위안으로 그리워하리라. 아, 삥중뤄여! 누지앙이여! 그 물빛 고운 어느 날의 아득함이여!

덧붙이는 글 | 이 기사는 제가 운영하는 카페 http://cafe.naver.com/borisogol.cafe 에서도 보실 수 있습니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

시집 <장다리꽃같은 우리 아이들>, <작은 바람 하나로 시작된 우리 랑은>, <천년 전 같은 하루>, <꽃,꽃잎>, <물골, 그 집>, <람풍>등의 시집과 <비에 젖은 종이 비행기>, <꽃비> , <무지개 너머 1,230마일> 등의 소설, 여행기 <구름의 성, 운남>, <일생에 한 번은 몽골을 만나라> 등의 책을 냈습니다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기