▲이동환 작가의 작업실에서. 판화와 함께 읽는 소설 "칼로 새긴 장준하"에 들어간 판화들이 한 벽면을 가득 채우고 있다.

김미진

서울 은평구 연신내역에서 조금 걸어서 도착한 이동환 작가의 작업실. 들어서자마자 벽 한 면 가득히 장준하 선생의 삶이 있었다.

- 이동환 작가님 작업실 방문하게 해주셔서 감사합니다. 작업실이 궁금했어요. 어떤 공간 속에서 장준하 선생님과 만나고, 어떤 이야기를 나누며 전시회를 준비하셨는지…."별 거 없어요. 기자님 오신다고 청소는 열심히 한다고 했는데. 이쪽 벽면에 있는 것들이 제가 판을 깎아 찍어 내어서 확인하느라 해 본 것들이에요. 처음에는 별로였는데 하다 보니까 좀 되는 것 같더라고요."

이동환 작가가 환하게 웃으며 벽면 통째를 내어준다. 이야기의 첫 장면이 된 판화부터 끝 장면이 되는 판화까지 넘버링이 되어 있어 눈으로 따라간다. 그의 이야기대로라면 처음에는 별로였지만 나중에 좀 더 좋아졌다 했는데, 아니다. 그냥 겸손인 듯 작품은 처음부터 끝까지 좋았다.

80년대 판화에서 보여주던 울림이 있었다. 그것은 색채나 선, 공간 구성의 문제보다 더 먼저인 무엇이 있을 때 느껴지는 것들이다. 바다 위로 떠오르는 태양을 날름 삼켜버렸을 때 뱃속에서 느껴질 듯한 그런 뜨거움 말이다.

▲<좌>이동환 작가의 작업실 책장에 판화의 원판 134장이 빼곡히 꼽혀 있다. <우>이동환 작가가 판화 작업을 하면서 가장 감동적이었다는 "우리 임시정부 각료분들"

김미진

- 80년대 판화를 보는 것 같아요. 묵직한 힘이 느껴지는데요? 이동환 작가님은 어쩌다가 이 작업을 시작하셨어요? 책을 내려고 계획을 하고 시작하셨던 거예요?"흑백이 분명하죠? 근데 그 사이에 좀 많은 색들이 있더라구요. 제가 동양화를 해서 그런지 흑에 가까운 회색, 백에 가까운 회색에 대한 고민을 좀 많이 했어요. 올해가 장준하 선생님 탄생 100주년이라는데 마침 이번에 책이 나오기는 했지만 책을 내려고 했던 건 아니었어요. 세월호 사건이 일어나고 한참 동안이나 무기력했어요. 세월호 사건이 누구에게나 그렇지만 결코 쉽게 잊힐 수 있는 사건이 아니잖아요. 그렇게 무기력에 빠져있던 차에 또 국정교과서 문제로 속이 터질 것 같더라구요. 우연히 동네 서점에 들렀다가 장준하 선생님께서 쓰신 <돌베게>를 읽게 되었어요. 정신이 번쩍 들고, 가슴 이 쪽에서 불이 확 붙는 것 같더라구요."

이동환 작가가 자신의 가슴팍을 둥글게 쓰다듬는다. 안경너머로 눈이 반짝 빛난다. 가장 상식적인 사고를 할 수 있는 사람만이 지니는 뜨거움일 것이다.

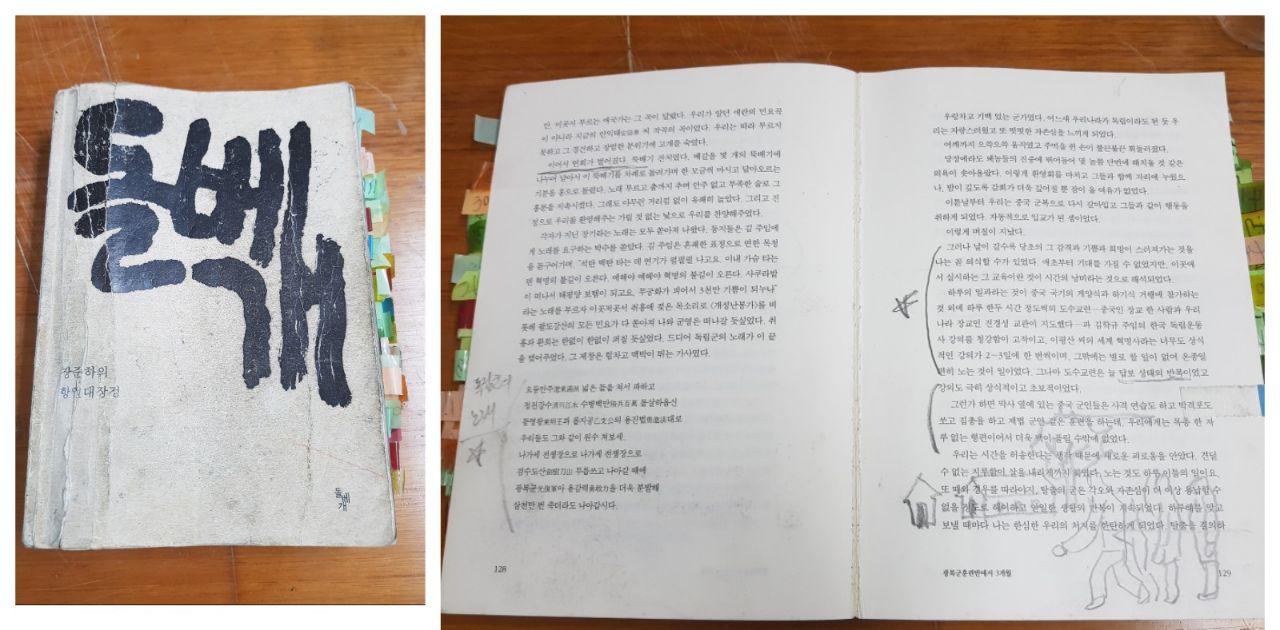

▲이동환 작가가 읽으며 작품을 구상한 고 장준하 선생이 직접 쓴 "돌베게". 작품 구상을 하느라 여러 번 읽어서 그런지 책에 손 때가 묻어 정겹게 낡아 있다.

김미진

"그래서 팠죠, 판화가 제 전공은 아니지만요. 뭐 취미 삼아 한 번씩 파긴 하지만, 장준하 선생님의 <돌베게>를 읽다보니 파지 않고는 못견디겠더라구요. 이렇게 얇은 판에도 작업이 가능한 걸 이렇게 두꺼운 판에다가, 이만큼 깊이 안 파도 되는 걸 푹푹 파게 되더라구요. 뭐라고 해야 하나…. 판화로 찍어내면 그냥 하얗게 나오게 되는 부분인데도 파고 있더라구요."각인(刻印). 그렇게 하고 싶었는지도 모른다. 그의 눈과 손과 팔뚝의 근육으로 새기고 있는 그림들을 그는 우리의 마음에 새겨주고 싶었는지도 모른다는 생각이 들었다. 그에게 장준하는 그런 의미였을지도 모르겠다. 안갯속을 걷는 듯한 세월을 살고 있었을 그 때, 어떻게든 빛을 찾아 거칠더라도 바른 길을 찾아야만 한다는 그런 마음. 그가 파고 찍은 그림들이 열려진 작업실 창문을 통해 들어온 바람에 살짝 나풀거린다.

- 작가님은 이번 작업 하실 때 어떤 점이 제일 힘드셨어요? 또 작업하시면서 어떤 장면에서 제일 울컥하셨어요?"힘든 거야 직접 보지 못한 장면들을 그려내야 하니까 그게 제일 힘들었죠. 책을 내려고 기획을 하고 시작한 게 아니고, 그냥 안 파면 못 견딜 것 같아 시작을 했는데 그러니 준비가 좀 부족했다는 생각이 들었어요. 장준하 선생님께서 가셨던 그 길들을 다 돌아보고, 임시정부가 있던 거리도 직접 가보고 했으면 더 좋았겠다 하는 아쉬움이 크죠.

제일 울컥했던 장면은 이 장면이에요. 장준하 선생님이 김구 선생님을 찾아가는 길이 얼마나 험난했겠어요? 말도 못할 정도로 힘들게 힘들게 찾아가잖아요. 찾아가서 이렇게 서 있는데 임시정부의 각료들이 김구 선생님을 비롯해 계단을 내려오시는 장면. 그냥 그때는 제가 이 장면을 파면서 진짜로 김구 선생님을 뵙는 기분이었어요."

▲"칼로 새긴 장준하"전시장에서. 임시정부요원들을 새긴 작품. 그들은 무엇을 바래어 자신의 모든 것을 바쳤을까?

김미진

이동환 작가의 얼굴에 홍조가 돌았다. 그는 이미 장준하 선생이 되어 있었다. 장준하 선생의 일대기를 칼로 한 장 한 장을 파면서 장준하 선생이 느꼈을 분노와 울분과 희망을 그의 눈과 근육과 마음을 통해 칼 끝으로 옮겨 갔을 것이다. 나는 그런 이동환 작가를 따라 계단을 걸어 내려오는 김구 선생과 임시 정부 각료들을 바라보고 있다.

"얼마나 반가웠겠어요. 아마도 눈물이 콱 쏟아졌을 것 같아요. 장준하 선생님이 김구 선생님을 만나러 7개월 동안 6천리를 걸어서 가셨다는데, 2300킬로미터가 넘어요. 그 먼 길을 온갖 고생을 하면서 생짜배기로 걸어 도착해서 만난 거잖아요. 30년이 넘도록 조국독립을 위해 중국 이곳 저곳을 유랑하다시피 한 그분들을 만났을 때, 존경과 기쁨과 조국을 잃은 슬픔과 그런 온갖 생각들이, 한 마디로 만감이 교차했을 거예요. "2016년부터 판화 작업을 시작했다고 하니 이동환 작가 역시 그러했을 것이다. 일제강점기부터 시작하여 광복을 맞이한 후 현대사를 돌이켜 보면서 일본 제국주의에 부역을 했던 자들에 대한 정당한 심판이 이루어지지 않은 데 대해 분노했을 것이다.

장준하 선생의 죽음이 아직 의문사로 남아 있으며, 세월호 사건의 원인 규명과 함께 역사를 왜곡한 교과서를 통해 절대 권력을 누리고자 하는 이들에 대해 깊은 슬픔과 함께 분노를 느꼈을 것이다. 그래서 다시 2018년 오늘로 장준하 선생을 우리 곁으로 모셔 왔을 것이다.

바로 잡지 못한 역사는 소환할 수밖에 없다

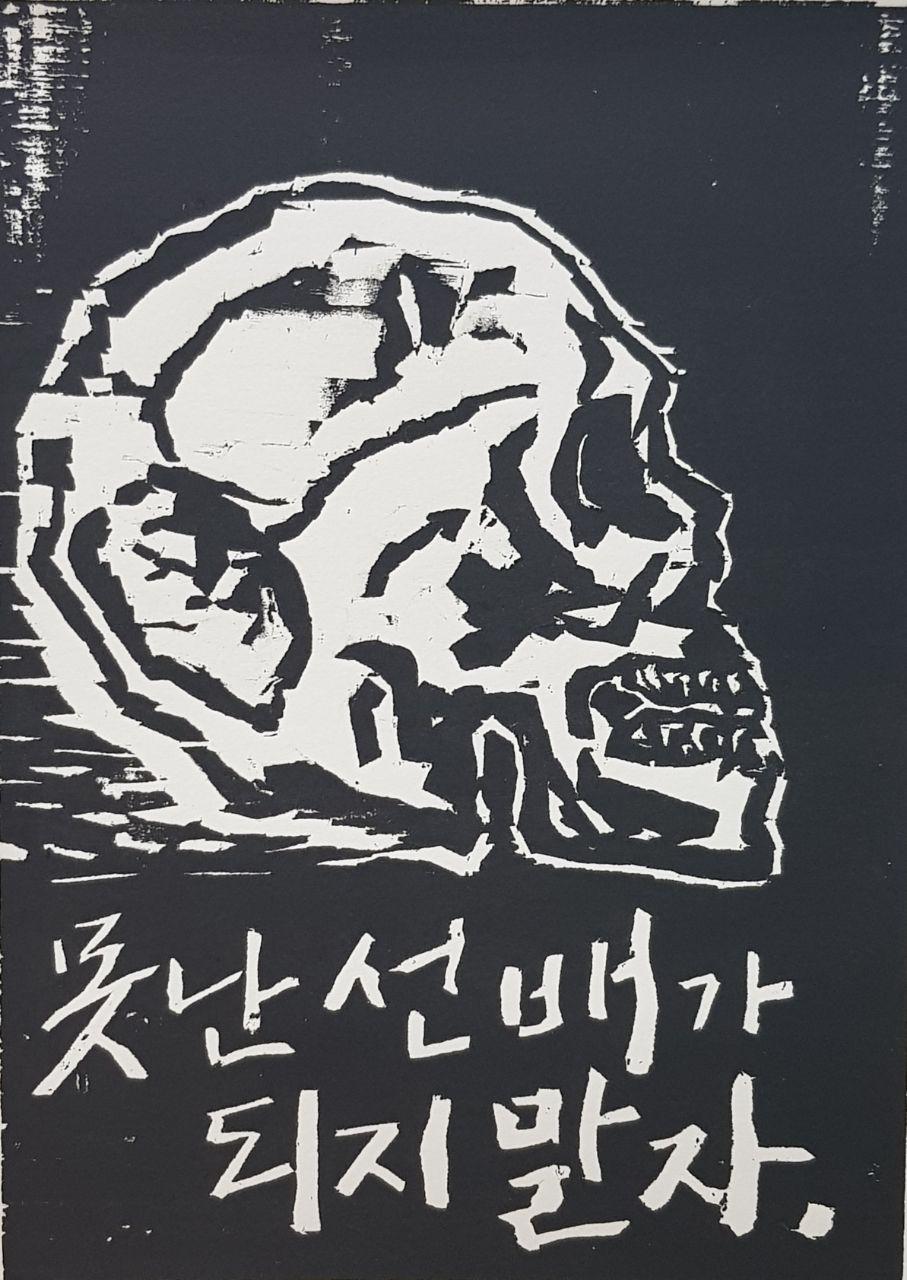

▲"못난 선배가 되지 말자". 인생을 살면서 우리는 누군가에게 결국은 앞 선 사람이 된다. 최소한 어떻게 살아야 할 지 자신에게 다시 질문을 던진다.

김미진

- 이 책이 작가님이 감명 깊게 읽으신 그 책인가봐요. 이 책은 작가님께서 이번에 내신 책이구요?"예. 처음부터 책으로 내려고 맘먹었더라면 좀 더 잘했을텐데. 아쉬움이 좀 있어요. 처음에는 안 파서는 안 될 것 같아서 팠고, 그러다가 '에잇, 끝까지 가보자' 싶었죠. 반 넘게 파다가 책으로 만들면 좋겠다는 생각이 들었어요. 자라나는 아이들이 좀 읽었으면 좋겠다는 생각이 드는 거예요. 저도 아이를 키우는 아빠니까요.

그래서 민중의 소리에 계시는 이동권 작가님에게 이야기를 드려서 책이 나오게 됐어요. 워낙 글이 좋으시고, 뜻도 잘 맞아서 그런지 생각보다 책 만드는 일은 빨리 진행된 거 같아요. 다음에 한 번 더 역사적 인물을 이렇게 판화로 작업을 해보고 싶은데 그때는 이번보다 더 철저하게 준비해서 하려고 해요. 아직 어느 분을 하게 될지는 모르겠어요."

이동환 작가가 웃는다. 앞니가 드러나도록 활짝 웃는다. 포스트잇이 잔뜩 붙어 있는, 하도 여러 번을 봐서 닳디 닳은 장준하 선생이 직접 쓰셨다는 <돌베개>가 눈에 띈다. 열정 없이는 안 될 일이다. "곧은 소리는 곧은 소리를 부른다"는 김수영의 시처럼, 그의 열정이 또 다른 열정을 불러 다른 이들의 가슴도 뜨겁게 달궈 낼 것이다.

▲전시장 풍경.

김미진

▲아트비트갤러리. "칼로 새긴 장준하"전에서 이동환 작가가 관람객과 작품을 보며 이야기를 나누고 있다.

김미진

전시장에 판화의 원판들이 전시가 되었다. 전시장에 오신 관람객들에게 안내를 하고 설명을 하는 이동환 작가의 모습을 바라보다가 원판들을 본다. 작업실 책장 빼곡히 꽂혀 있던 134장의 원판들. 실패한 판들. 그리고 그의 칼 끝에서 깎여 나가 바닥에 뒹굴던 조각들. 그것들 모두가 이동환 작가의 살과 땀과 눈물이다. 완성된 판 134점이 전시장의 환한 조명 아래에서 관람객들을 맞이한다. 그는 정제된 작품들을 애써 전시해 놓았지만 역사는 아직 밝은 조명 아래에 완연히 드러나지도 않았고, 바로잡아 지지도 않았다.

▲전시장 풍경. 이 날 전시장을 찾은 관람객 중 곧 군 입대를 앞두고 있다는 이민수군은 "포로수용소"와 "분명히 말씀드리겠습니다."라는 작품을 제일 인상 깊다고 꼽으며, "왜 역사가 바로 세워져야 하는지"에 대해 다시 한 번 생각해보는 계기가 되었다고 했다.

김미진

장준하. 올해는 장준하 선생의 탄생 100주년이 되는 해이기도 하다. 장준하 선생이 살아온 궤적을 되짚으며 아직 밝혀지지 않은 그의 죽음, "의문사"를 규명하고자 하는 노력들이 전개되고 있다. 역사는 그냥 흘러가는 것이 아니다. 바로 잡아야 할 부분은 소환할 수밖에 없다. 그것을 기억하는 이들이 있고, 그것을 바로 잡고자 하는 이들이 있다. 아무리 시간이 흘렀다 하더라도 바로 잡힐 때까지 역사는 진행중이다. 그는 아직 우리의 곁에 있다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글4

오마이뉴스 편집기자. <이런 제목 어때요?> <아직은 좋아서 하는 편집> 저자, <이런 질문, 해도 되나요?> 공저, 그림책 에세이 <짬짬이 육아> 저자.

공유하기

"안 파면 못 견딜 것 같아서" 칼 끝에서 부활한 장준하

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기