| 사는이야기 담당 편집기자로 일하며 더 좋은 제목이 없을까 매일 고민합니다. '우리들의 삶'을 더 돋보이게 하고, 글 쓰는 사람들이 편집기자의 도움 없이도 '죽이는 제목'을 뽑을 수 있도록 사심 담아 쓰는 본격 제목 에세이. [편집자말] |

논어(論語)에서 공자님은 말씀하셨다.

아는 자는 좋아하는 자를 이기지 못하고 좋아하는 자는 즐기는 자를 이기지 못한다.(知之者 不如好之者 好之者 不如樂之者).

이 말에 내가 해당할 거라고는 생각도 못 했다. 제목에 대한 글을 쓰다가 논문까지 찾아보게 될 줄 몰랐다. 이 정도면 내가 이 글 쓰는 것을 즐기는 건가.

제목의 탄생과 기능

내가 찾아본 논문은 '한국 근대신문 기사제목의 형성과 발전' - 독립신문, 대한매일신보, 동아일보를 중심으로'다. 발표된 때는 2008년, 부산대학교 자유과제 학술연구비(2년)에 따라 연구되었다고 논문은 밝히고 있다(포털에 제목을 검색하면 누구나 볼 수 있다).

한 사람을 이해하는데 그 사람이 살아온 내력을 아는 것이 도움이 되는 것처럼 제목도 그러했다. 2023년에 1920년대, 1930년대의 신문 제목을 살펴보는 일은 새로웠다. 새롭게 안 사실도 하나 있었다. 신문 기사에 처음부터 제목이 있던 건 아니라는 것. 처음 신문에는 제목이 없었다! 다만, 기호가 있었을 뿐.

논문 내용에 따르면, 개화기 신문에서 표제 대용으로 '○', '◎' 등의 표식을 사용했다. 그러던 것이 차츰 레이아웃이 바뀌고, 타이포그래피가 변하면서 제목의 외형과 내용에 변화가 생겼다고.

a

▲ 1906년 <대한매일신보> 기사. 대전근현대사전시관에서 촬영. ⓒ 최은경

a

▲ 1923년 <동아일보> '대전청년구락부' 기사. 대전근현대사 전시관에서 촬영. ⓒ 최은경

논문을 이해하는 것은 고도의 문해력이 필요한 일 같다. 나라면 쓰지 않을 문장들이 '논문투'로 수두룩하다. 읽는 문장마다 적지 않은 피로감이 몰려든다. 논문은 왜 이렇게 써야 하는 거예요? 따져 묻고 싶은 심정이다. 그래도 연구자에게 감사하는 마음으로 꼼꼼히 읽어본다.

그 내용을 잠시 다루면, 먼저 제목의 기능. 이를 설명하기 위해 여러 연구자의 논문을 이용하는데, 그걸 다 나열할 수는 없는 노릇이고 제목의 정의에서 공통점으로 발견되는 특징과 기능을 옮기면 이렇다.

"공통적으로 나타나는 것은 제목이 '기사 내용에 대한 압축'이며 또한 '요약된 진술'이라는 것이다. 즉 제목은 기사 내용을 함축적으로 설명하기 위한 기사 본문의 2차 가공물이라는 것이다."

"기능 구분에서 또한 공통적으로 나타나는 것은 '요약 또는 압축으로 이것이 신문 제목의 기능에서 가장 기본적이며 중요한 것이라 할 수 있을 것이다."

이 둘을 종합하면 "기사를 압축 및 요약하여 전달하는 것이 제목의 가장 본질적인 목적이자 기능"이라는 것. 100년이 지나도 유효한 정의, 변하기 쉽지 않는 제목의 원칙이라 해도 좋겠다.

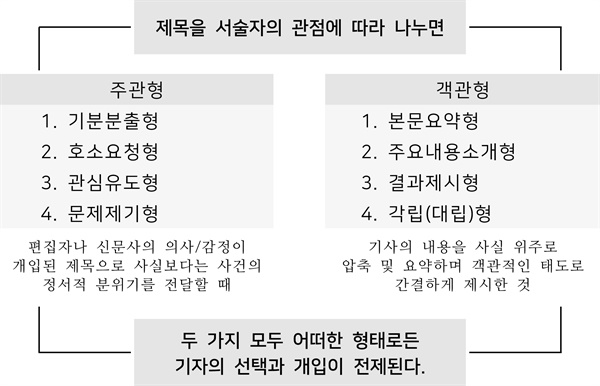

이번에는 제목의 종류를 보자. 역시나 논문체의 글이라 한 번에 알아듣기 매우 어려워 논문의 내용을 근거로 도표화했다. 크게 서술자의 관점에 따른 두 가지 형태를 인용하면 아래와 같다.

a

ⓒ 오마이뉴스

일상적으로 제목을 짓는 과정에서 어떤 유형을 구분하며 일하지는 않았는데, 이렇게 연구자의 시선으로 일목요연하게 구분된 유형들을 보니 음... 일리 있네, 일리 있어.

굳이 나누자면 정치사회 기사의 경우는 주관형보다는 객관형을 많이 쓰는 것 같고, 사는이야기나 여행, 책동네 같은 기사들에는 주관형을 더 자주 쓰는 것 같다. '제목의 이해'에서 다룬 내용들을 굳이 분류하자면 주관형에 가까워 보인다.

나는 실무를 하면서 경험으로 체득한 것들을 하나하나 정리하는 마음으로 '제목의 이해'를 쓰고 있는데, 이미 수년 전에 학문적 기틀로 잡아둔 연구자들이 있다니, 놀랍다. 이래서 배움에는 끝이 없다고 하는 건가.

무엇을 보여줄 것인가

이 논문에서 말하고 있는 핵심 중의 하나는 '제목에는 기자의 선택과 개입이 일어난다'는 것이다. 그렇다. 제목은 사실을 전달하기도 하지만 기자나, 편집자, 언론사의 관점을 드러내기도 한다. 모두 알다시피 언론사마다 정치적 성향이 다른 건 이 때문이다.

그러니 한 사안을 놓고도 뽑을 수 있는 제목의 가짓수는 무궁무진하다. 100명이면 100개의 선택과 개입이 일어나니까. 뉴스 제목이 다채롭게 보이는 건 그 때문이다. 물론 비슷한 결로 흐르는 관점도 있지만.

내가 주로 보는 사는이야기 같은 류의 기사에서도 '(독자에게) 무엇을 보여줄 것인가'에 따라 기사 제목이 달라지는 것은 아주 흔하게 벌어진다. 가령 명절을 앞두고 들어온 고물가에 대한 글의 사례를 보자. '명절+고물가'를 드러내자고 생각했을 때는 원제를 살린 '이번 설에는 과일 상자를 못 들고 가겠습니다'가 적당하다고 생각했다. 그러나 데스크의 반응은 "다시 뽑아줘". 너무 뻔하다는 거다.

식상한 제목이라니 그렇다면 바꿔야지. 그렇다면 좀 다른 걸로, 새로운 걸로 뽑어보겠어, 라고 든 카드가 바로 '16990원, 23990원... 이러니까 더 못 사겠어요'였다. 기사 내용 중에 재밌는 사실이 하나 있었기 때문이다. 주부의 꼼꼼한 관찰에서 발견한 특징 하나. 바로 마트에서 파는 과일 가격표가 대부분 10원을 낮춰 팔고 있다는 거였다. 17000원을 16990원 이런 식으로.

나는 그 점을 부각시켜서 제목을 뽑는 것도 좋겠다고 생각했다. 그러나 시의적으로 '그래도 명절이니까...' 하며 '과일 상자를 못 들고 가겠습니다'라는 문장을 버리지 못했던 것인데... 결과적으로 '명절'이란 키워드를 버리길 잘했다.

이래서 못 보던 거, 안 하던 거, 새로운 게 좋다고 하는 거다. 독자를 조금이라도 반응하게 하니까. 독자의 시선을 좀 더 끌 수 있는 것이 더 나은 선택. 섬네일을 마트 사진으로 바꾸고 기사는 출고 되었다. 결과는 '씨익' 웃음이 나는 정도.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고