▲루손 섬의 보급난에 대해 증언하는 이구치 미츠오 씨(2012년 인터뷰 당시 88세) "부상 당하면 금세 구더기가 꼬입니다. 그리고 파리가 붕붕 날아다니죠. 그럼 그 구더기를 집어서 딱 딱 씹어먹는 것이죠."

NHK 전쟁증언 아카이브

한편, 제국 일본의 전쟁지도부는 루손 섬 수비대에 아무런 도움을 주지 못하면서도, 루손 섬 결전을 국민들에게 대대전으로 선전했다. 지난날 싱가포르를 함락시키며 국가적 영웅으로 올라선 야마시타 대장이 일본 본토의 코앞에서 연합군을 상대로 분전하고 있다는 사실은, 국민들의 전의를 북돋을 수 있는 좋은 소재였다. 급기야 고이소 구니아키(小磯國昭) 총리는 루손 섬 수비대가 방어에만 급급하다며 육군참모총장을 채근하기에 이르렀다. 즉, 루손 섬 수비대가 적극적으로 공세에 나서 국민들의 기대에 부응해야 한다는 것이었다.

방어전만으로도 벅찬 상황에서 본토의 명령에 따라, 일선 부대에서는 '키리코미(斬り込み)'라는 이름의 무모한 공격을 시도해야 했다. 이들은 군도, 총검, 수류탄 등의 빈약한 무기를 들고 연합군 진영에 돌격했다가 목숨을 잃었다. 간신히 살아남은 부상병들 역시, 의약품 부족으로 인해 적절한 치료도 받지 못한 채 광산에 마련된 야전병원의 어둠 속에서 비참하게 목숨을 잃었다.

상황은 절망적이었다. 병기는 마모됐고 탄약은 소진됐으며, 식량은 바닥이 났다. 굶주린 장병들은 '자활' 지침에 따라 스스로 먹을 것을 구했다. 이들은 자신들의 생존을 위해, 울부짖는 필리핀 현지인들로부터 식량을 빼앗았다. 장병 개개인은 이 약탈행위로부터 죄책감과 동요를 느끼기도 했지만, 당장 오늘 현지인의 식량을 빼앗지 않고서는 자신들이 아사하게 될 판국이었다.

일본군의 거듭된 약탈에 분노한 필리핀 현지인들은 급기야 항일 게릴라를 조직하기에 이르렀다. 연합군으로부터 무기와 훈련 등을 제공받은 이들은 일본군을 습격하여 막대한 피해를 입혔다. 이에 일본군은 게릴라 소탕을 명목으로 현지 부락들을 초토화시켰고, 일본군의 초토화 작전으로부터 현지인들의 항일의식은 더욱 깊어졌다. 끊을 수 없는 악순환의 반복이었다(관련기사:

개전 80년, '대동아 전쟁' 신화가 청산돼야 할 이유).

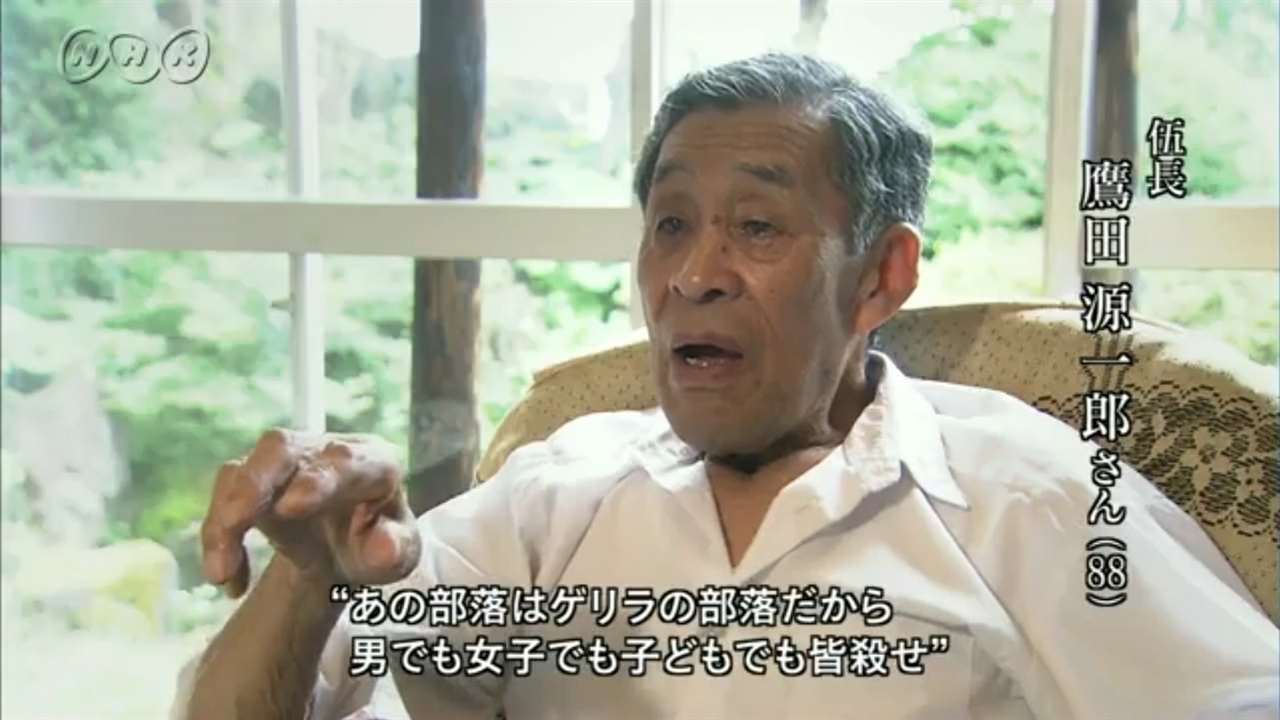

▲게릴라 소탕전의 참상을 증언하는 타카다 겐이치로 씨. (2010년 인터뷰 당시 88세)"'저 부락은 게릴라의 부락이니 남자든 여자든 아이든 모조리 죽여라"는 지시를 받은 적이 있습니다. 아이 한명이라도 남겨두면 곤란하다고 모두 죽여버리는 겁니다. 말하기조차 부끄럽지만, 여자에게는 '엉덩이를 내밀어라, 그럼 살려주마'라고 희롱하기도 했습니다. 일본의 군대, 우리의 군대가 그렇게 사람을 죽였습니다. 끔찍하다고 생각했지만, 저보다 2년 위의 선임이 있으니 불평조차 할 수 없었습니다."

NHK 전쟁증언 아카이브

일본군이 기아와 질병, 현지 게릴라를 상대로 무너지고 있는 사이, 연합군은 일본군 사령부가 위치한 바기오(Baguio)로 바짝 진격해 들어왔다. 연합군을 저지할 수단이 없던 일본군은, 보병이 폭탄을 안고 적 전차로 뛰어드는 '육탄공격'을 감행하기에 이르렀다. 일본 본토에서는 '국운을 건 결전'으로 선전되고 있던 루손 섬에서의 싸움은, 이미 일반적인 범주의 전투라고도 부를 수 없는 것이 돼 있었다.

1945년 4월 23일, 결국 바기오는 연합군에 의해 함락됐다. 이때는 이미 일본 본토인 이오 섬이 함락되고 오키나와에서까지 전투가 이어지고 있던 상황이었으므로, 일본 본토를 위해 시간을 벌겠다는 지연전의 취지는 그 빛을 잃게 됐다. 그러나 야마시타 대장은 바기오의 함락에도 포기하지 않고 항전을 지속하고자 했다.

바기오 북쪽의 산악지대로까지 물러난 일본군은, 기아의 질병, 연합군의 포화에 시달리며 밀림 속을 방황했다. 전략적으로 무의미해진 그들만의 지연전은, 천황의 항복 선언이 있고서도 한 달이 더 지나서야 비로소 끝났다.

NHK에 따르면, 이 루손 섬 결전에서 30만 명의 일본군 병사가 목숨을 잃었다. 이는 태평양의 각 전장들을 통틀어서도 최고 수치이다(NHK<戦争証言 兵士たちの戦争>2012.3.4). 굶주림과 질병에 지쳐 죽어간 불쌍한 청년들, 혹은 필리핀 주민들을 빼앗고 죽였던 흉악한 범죄자들. 전장의 극한에서 인간성마저 상실한 채 끔찍한 말로를 맞은 일본군 장병들은 한때, 누군가의 아들이었을 평범한 사람들이었다. 무엇이 이들을 이렇게 만들었던 것일까.

교수대로 향하기 전 "전 인류에 씻을 수 없는 오점을 남겼다"

▲'루손 결전'을 지휘했던 야마시타 도모유키 대장야마시타 대장은 태평양 전쟁 개전 당시, 영국군을 상대로 한 말레이 반도 전역을 대승으로 이끌어 '말레이의 호랑이'라는 별명을 얻었다. 이러한 전공에도 불구하고, 그는 파벌 싸움에 밀려 전쟁 내내 일본군 내에서 큰 영향력을 행사하지 못했다. 이후 '루손 결전'의 임무를 맞게 된 야마시타 대장은 8개월에 걸친 지연전을 지휘했다.

wiki commons

이들을 지휘했던 야마시타 도모유키 대장은 연합군 군사재판에서 사형을 선고받고 1946년 2월 23일 교수형에 처해졌다. 교수대에 오르기 40분 전, 그는 장병들의 희생과 침략전쟁의 책임에 대해 '전 인류에 씻을 수 없는 오점을 남겼다'고 자책하며 장문의 구술을 남겼다. 특히 그는, 이 같은 역사가 다시 반복되지를 않기를 바라는 마음에서, 일본의 미래에 대해 이와 같이 당부했다.

"포츠담 선언으로 일본이, 현명하지 못한 계획으로 일본제국을 멸망으로 이끈 군벌지도자는 일소되고, 민의에 의해 선출된 지도자에 의해 평화국가로의 재건이 시급하겠지만, 앞날은 갈수록 다사다난할 것으로 생각됩니다.

건설로 가는 길에 안이한 길은 없습니다. 군부의 압력에 의한 것이라고 할 수 있겠습니다만, 온갖 곤궁과 고통, 결핍을 견뎌낸 그 10년 간의 전쟁체험은 반드시 여러분에게 무엇인가를 남겨 줄 것이라고 확신합니다.

신일본 건설에는, 우리와 같은 과거의 유물에 지나지 않는 직업군인 또는 아첨과 추종을 하는 무절제한 정치가, 침략전쟁에 합리적 기초를 부여하고자 한 어용학자 등을 결단코 참가시켜서는 안 됩니다."

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글5

진영논리에 함몰된 사측에 실망하여 오마이뉴스 공간에서는 절필합니다. 그동안 부족한 글 사랑해주신 많은 분들께 감사드립니다.

공유하기

범죄로 얼룩진 '결전'... 교수형 전 대장의 자책

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기